Spirituelle Fremdbestimmung stellt im kirchlichen Kontext ein relevantes Thema dar. Die Instrumentalisierung von Menschen im Rahmen der Ordensgeschichten als spezielle Form scheint allerdings bisher kaum eigens wahrgenommen worden zu sein, wohl auch, weil die Betroffenen aus ihrem zeitlichen Umfeld heraus die Instrumentalisierung nicht als solche zu erkennen vermochten. Der Bericht eines Jesuiten währen des Erste Weltkriegs gewährt Einblicke in den pastoralen Werkzeugkasten religiöser Institutionen im Kontext des Krieges.[1]

Ohne Frage: Für den Tiroler Jesuitenpater und k.u.k.-Feldkuraten Karl Egger (1885–1948) brach im Winter 1918/19 eine Welt zusammen, als sich sein österreich-ungarisches ‚Vaterland‘ binnen weniger Wochen in Nichts auflöste. Der Offizier hatte sich bezeichnenderweise noch rechtzeitig um Fronturlaub bemüht, weswegen es ihm erspart blieb, sein Regiment in die Kriegsgefangenschaft zu begleiten. In der Innsbrucker Niederlassung seines Ordens hatte er stattdessen ausreichend Muße, den Zusammenbruch der alpenländischen Kriegsgesellschaft zu beobachten; – Eindrücke, die er Jahre später mit einem gewissen Maß an Larmoyanz autobiographisch zu verarbeiten wusste:

„Über dem Schmutz der Stadt und dem Unrat des Zusammenbruchs erheben sich die weißen Berge in winterlicher Reinheit. Da hinauf zieht mich meine Sehnsucht. Von den Höhen wendet sich mein Blick nach dem Süden. Dort schmachten meine Regimentskameraden in Gefangenschaft. – Warum musste ich in Urlaub sein, als das harte Los sie traf? Könnte ich doch bei euch sein, Kameraden! Auf den Leidensweg, auf den euch Verrat und Tücke geführt hat, habt ihr den Trost der Religion doppelt notwendig. Herr Jesus Christus, der du am Ölberg gefangen wurdest, hilf ihnen die Ketten ihrer Gefangenschaft tragen! […]

Haben wir für den Aufstieg dieser Gesellschaft [der Republik – M.S.] gekämpft, gelitten, geblutet? Ist das Vaterland nur ein Phantom, das uns in die Schrecken des Krieges lockte, dann wie ein Nebelgebilde ins Nichts zerfloß, uns verhöhnend als die Narren einer leeren Idee? – Krieg, wie schreckhaft, wie entsetzlich ist dein Antlitz! Nie wieder sollst du die Menschheit zerfleischen! Nie wieder Krieg!

He, Feldkurat! Hast du nicht nach dieser Ausgeburt der Hölle verlangt? Hast du nicht durch zündende Worte in den Herzen der Menschen der Glut des Hasses Nahrung zugeführt? Du Diener des gekreuzigten Friedenskönigs, bist du nicht von allen guten Geistern verlassen in schwerster Selbstverblendung ein Gefolgsmann des Menschenmörders von Anbeginn, des Teufels gewesen?

Es kommt mir vor, als sei die verfinsterte Seele erfüllt von den Trümmern des zusammenstürzenden Baues meiner Kriegsanschauung. Der allgemeine Ruf: Nie wieder Krieg, erscheint als das einzige Licht. Ich verdamme das schreckliche Erlebnis des Krieges! – Was hilft es mir? Ich werde noch verworrener. Ich fühle es, ich falle geistig auseinander, Wut und Ekel im Herzen! – Alles Blut, alle Opfer umsonst!“[2]

Aus heutiger Sicht fasst der Jesuit prägnant die Verantwortung des im Ersten Weltkrieg militärseelsorglich tätigen Klerus zusammen. Die vorgebliche Selbstanklage soll allerdings nur überleiten zur nachfolgenden innerlichen Bekräftigung seiner bisherigen Weltanschauung, die geprägt war von klerikalistischen, militaristischen und nationalistischen Denkfiguren, nebst den für Zeit und Stand typischen[3] Antisemitismen.

Viel nüchterner dagegen fasst als abschließendes Fazit seines »Kriegstagebuches«[4] Eggers Mitbruder Konrad Nowak (1891–1971) den zurückliegenden Dienst im reichsdeutschen Heer des Ersten Weltkriegs zusammen: „Wenn Gott schlägt, so heilt er auch“ (KtbKN, 226). Eine Sinnfrage anlässlich des gerade zu Ende gegangenen Völkerschlachtens stellt der Ordensbruder nicht, was angesichts des historischen Kontextes von Versailler Vertrag und Kriegsschuldfrage alles andere als selbstverständlich war.

1. Kriegsdienst in der Ständegesellschaft

Über die ungefähre Altersgenossenschaft hinaus verband beide Autoren vor allem zwei Faktoren: Sie gehörten während derselben Epoche der Societas Iesu (Gesellschaft Jesu / Jesuitenorden) an und dienten im Ersten Weltkrieg als Soldaten in den verbündeten Streitkräften des Deutschen Reiches bzw. Österreich-Ungarns. Damit sind die Schnittflächen aber so gut wie benannt, ansonsten trennte sie viel: Egger war geweihter Priester (»Sacerdus«) seiner Gemeinschaft, während der gelernte Sattler Nowak als sogenannter ‚Laienbruder‘ (»Coadjutor«) dem handwerklich arbeitenden Stand im Orden angehörte. Im Krieg war Egger im rückwärtigen Raum eingesetzt, während Nowak als Infanterist an der Front kämpfte.

Für die Existenz dieser von Staats wegen ermöglichten Disparität in der Zuteilung der Überlebenschancen trugen die Jesuiten selbstverständlich keine Verantwortung. Aber entgegen der mens legislatoris wusste man das System für sich noch dienlicher zu gestalten: So wurden zu Kriegsbeginn viele »Scholastici« (die Theologiestudierenden des Ordens) auf Betreiben der Provinzleitung weit vor dem kanonisch regulären Termin zu Subdiakonen geweiht, was sie einem Einberufungsbescheid entzog.[7] Auch wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, Jungpriester und Scholastiker als ‚Kriegsfreiwillige‘ in die relative Sicherheit der deutschen Militärlazarette des Malteserordens zu platzieren;[8] – recht erfolgreich, galten doch die Kriegslazarette 8 und 51 quasi als jesuitische Einrichtungen.

Tatsache ist, dass sich zahlreiche Jungpriester und Scholastiker der Provincia Germania im Spätsommer 1914 scheinbar im Rahmen erster Kriegsbegeisterung[10] freiwillig zum Dienst in die Lazarette meldeten, aber kaum Koadjutoren und auch keine Kleriker, welche wichtige Ämter im Orden ausübten.[11] Die beiden letztgenannten Gruppen waren zur Arbeit in den Niederlassungen nur schwer verzichtbar. Die auffällig einseitige Verteilung der Freiwilligmeldungen deutet also auf Lenkung hin. Das Resultat für die Koadjutoren war, dass sie in der Folge dem Risiko einer Pflichteinberufung – dann oft in die Kampftruppen – ausgesetzt waren. Und als der Krieg nicht zu Weihnachten endete, sondern sich 1915 erheblich intensivierte, geschah genau dies, wovon unter anderem auch Konrad Nowak in einem Jesuiteninternat nahe dem dänischen Kopenhagen betroffen war.[12]

2. Person und Werk

Seinen Weg[13] dorthin hatte er Jahre zuvor aus dem 700-Seelen-Ort Honigfelde[14] (heute: Trzciano) im damaligen Westpreußen gefunden, wo er als Sohn einer kleinbäuerlichen Familie aufwuchs. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entstammte Nowak der im Deutschen Reich marginalisierten polnischen Minderheit. Entgegen der Mehrheit im damaligen Polentum scheint er aber den Germanisierungsbestrebungen[15] der preußischen Behörden nicht ablehnend gegenübergestanden zu haben. Im Gegenteil: Zeit seines Lebens definierte er sich dezidiert als Deutscher. Eine Identifikation, welche ihn nach dem Zweiten Weltkrieg sogar in erhebliche Schwierigkeiten angesichts der Nationalitätenpolitik der Volksrepublik Polen setzte.[16]

Im Ersten Weltkrieg diente Nowak ab April 1915 als gemeiner Soldat bei der Infanterie, und erlebte dort bis Kriegsende die verlustreichen Kämpfe im Baltikum, in Galizien, den Karpaten, in Flandern und Lothringen. Dreimal wurde er schwer verwundet, und überlebte mehr als einmal nur durch Zufall oder das beherzte Eingreifen seiner Kameraden. Das Ausmaß an Brutalität, dem er begegnete und das auch er selbst auszuüben genötigt war, übersteigt heutige Erfahrungen. Nicht wenige Absätze seines Kriegstagebuchs lesen sich wie Szenen aus einer Apokalypse, und dennoch weicht er selten ab von seinem nüchternen Pragmatismus, der dem Werk ein eigentümliches Gepräge gibt. Von der ausgefeilten Stilistik eines Erich Maria Remarque, Walter Flex, Ernst Jünger oder auch Karl Egger ist Nowak meilenweit entfernt: Es schreibt ein Angehöriger der wenig gebildeten Schichten, welcher sich vorwiegend an das hält, was er gesehen hat, ohne elaboriert umzudeuten.

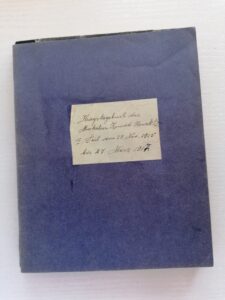

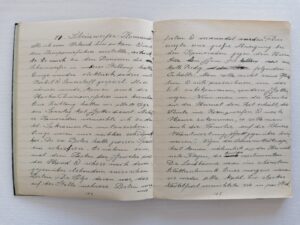

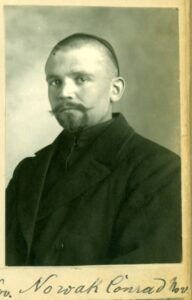

Vermutlich schon bald nach dem Krieg verfasste Nowak für seinen Orden einen 226-seitigen handschriftlichen Bericht über seine Militärzeit. Dieser ist neben drei späteren Briefen und einer Fotografie[17] die einzige Hinterlassenschaft: Der zur Zeit seines Ablebens eigentlich schon übliche schriftliche Nachruf unterblieb aus nicht mehr zu eruierenden Gründen. Ohne das vor etwa zehn Jahren zufällig im Archiv der Provinz wieder aufgefundene Kriegstagebuch würde kaum etwas an den Jesuitenbruder, der zumeist in den Wäschekammern seiner Niederlassungen tätig gewesen war, erinnern. Das Dokument aber stellt eine historische Quelle von hohem Wert dar: Allein schon das ausführliche schriftliche Eigenzeugnis eines Jesuitenbruders aus dieser Zeit ist selten. Die Verbindung mit der Perspektive eines Frontsoldaten im Weltkrieg aber macht es zur echten Rarität.[18] Die historische Edition dieser Quelle, also die Kommentierung mittels kritischen Apparats und in einem zweiten Schritt die Einordnung in den Kontext zeitgenössischer Ordens-, Kirchen-, Militär- und politischer Geschichte stellte dabei das Anliegen der diesem Artikel zugrundeliegenden wissenschaftlichen Arbeit dar.

3. Als Koadjutor in der Gesellschaft Jesu

Erwartet wurde von den Koadjutoren der Gesellschaft Jesu zur Zeit von Nowaks Eintritt dreierlei: Demut, Arbeitseifer und bedingungsloser Gehorsam. Nahmen die handwerklichen Brüder die Unterweisungen ihres Ordens ernst, so waren sie von einem den Jesuiten öfters zugeschriebenen ‚Kadavergehorsam‘[19] tatsächlich nicht mehr weit entfernt:

„Dieser vollkommene Gehorsam wird auch blinder Gehorsam genannt, weil derjenige, der so gehorcht, nicht mit den Augen rein menschlicher Einsicht und Klugheit sieht und sehen will; er gehorcht, ohne weiter danach zu fragen, ob sein Urteil mit dem Befehle des Obern übereinstimmt, oder warum ihm der Befehl gegeben wurde. Aber mit den Augen des Glaubens sieht er desto klarer, er sieht Gott in seinem Obern.

Der vollkommene Gehorsam besteht also darin, daß der Untergebene alles, was der Obere befiehlt oder wünscht, pünktlich, genau, sorgfältig, ohne Entschuldigung oder Widerrede, mit völliger innerer Unterwerfung seines Willens und seines Urteils unter den Willen und das Urteil des Obern zur Ausführung bringt.“[20]

Ein Widerstand, selbst ein nur innerliches Widerstreben, wird in diesem zeitgenössischen Instruktionsbuch für die ‚Laienbrüder‘ als schwere oder sogar Todsünde dargestellt.[21] Zur in der kirchlichen Morallehre divergent behandelten Frage, wie im Falle eines gravierenden Gewissenskonfliktes zu handeln wäre, hatte die Societas ihre eigene Interpretation, die an den ‚Befehlsnotstand‘ aus dem militärischen Kontext erinnert:

„Der Gehorsam gibt uns den wahren inneren Frieden, besonders in der Stunde des Todes. Denn unter dem Gehorsam leben heißt seine Bürde den Schultern eines andern anvertrauen, heißt seinen Willen in die Hände des Obern übergeben, um diesem die Verantwortung dafür vor dem Richterstuhle Gottes zu überlassen. ‚Wenn Christus‘, sagt der hl. Alfons von Liguori, ‚am Tage des Gerichtes Rechenschaft von dir über das verlangen wird, was du im Gehorsam getan hast, dann antworte ihm: Herr, das habe ich getan, um deinem Stellvertreter nach deinem Gebote zu gehorchen. Und Christus wird dich nicht verdammen‘.“[22]

Handschriftlich bestätigte Nowak bereits beim Eintritt, die Ordensregeln einzuhalten:

„Ich Unterzeichneter verspreche die Konstitutionen der Geselschaft Iesu zu halten, besonders:

- Bereitwilligkeit des Herzens und Gehorsam in allem.

- Ich bin damit zufrieden das Alles, was immer an mir bemerkt wird, angezeigt werde.

- den Obern, so oft es ihnen gut dünkt, Gewissensrechenschaft abzulegen.

- Ich bin bereit, zur Besserung der Andern beizutragen, und deßhalb nach der Vorschrift der Obern die Fehler der Mittbrüder anzuzeigen. […]

- Ich werde bereitwillige Gleichgiltigkeit zu jeder Arbeit und zu jedem Amte beibehalten.“[23]

Zwar war das heute in kirchlichen Gemeinschafts- und Ausbildungsordnungen fest etablierte Forum internum[24] damals noch ein sehr abstrakter Begriff und die Frage nach geistlichem Machtmissbrauch kein Thema. Auch war der historische Kontext ein sehr verschiedener, und die wilhelminische Gesellschaft alles andere als ein Hort der persönlichen Autonomie. Dennoch ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft Jesu ihrer Mitglieder in einer Weise zu bemächtigen suchte, welche auch damals schon auffiel, und nach heutigem Verständnis eine Totale Institution[25] kennzeichnen würde: Beinahe jeder Bereich des täglichen Lebens war strukturiert und unterlag der Kontrolle eines Oberen.[26] Kontakt nach außen – auch postalisch – wurde beispielsweise überwacht, mit dem Ziel, diesen soweit als möglich zu beschränken; Heimatbesuche waren nur im Falle der drohenden Todesgefahr eines Elternteils gestattet, Spaziergänge nur zu zweit unter Begleitung eines vom Hausvorstehers zu bestimmenden Mitbruders; die Lektüre von (selbst kirchlichen) Zeitungen unterlag weitgehenden Restriktionen; auch jede Art persönlichen Besitzes unterlag der jederzeit widerrufbaren Zustimmung eines Superiors.

Aufstiegsmöglichkeiten hatten die Koadjutoren nicht: Ein Wechsel in den Weihestand war selbst bei vorhandener Eignung ausgeschlossen. Demütig sollten sie die vorgefundene Hierarchie zementieren:

„Die Konstitutionen verlangen ausdrücklich von den Brüdern, daß sie mit ihrem Stande und Range in der Gesellschaft zufrieden seien, und unter keinem Vorwande, gleichviel welchem, danach trachten oder auch nur den Wunsch hegen, Priester zu werden. Und weshalb? Einfach aus dem Grunde, weil sie zu dem Zwecke in den Orden nicht aufgenommen wurden, weil das ihr Beruf nicht ist, und weil sie, wofern sie nur gute Ordensleute sind, auch in ihrem Stande zum Heile des Nächsten sich sehr nützlich machen können.“[27]

Viel Wert auf intellektuelle Weiterentwicklung ihrer Zuarbeitenden legte die Societas dabei nicht: „Sie sollen überhaupt nicht lesen. Sie sollen arbeiten! Dafür sind Sie hier!“[28], so die Worte eines Spirituals an einen Bruder noch in den 1930er Jahren. Angesichts eines Ordens, dessen Außenwahrnehmung vielfach von Bildungsbemühungen geprägt war, eine eher eigenwillige Aussage.

Arbeit war in der Tat Hauptzweck der ‚Laienbrüder‘: Br. Alfonso Rodriguez SJ (1533–1617) genoss unter den Koadjutoren besondere Verehrung, weil er einer der wenigen Heiliggesprochenen jenes Ordensstandes war. Er war ein anerkannter Mystiker, bekannt wegen seiner Marienvisionen und seines umfangreichen Nachlasses an spirituellen Schriften.[29] Für den deutschen Provinzial scheint jedoch anderes im Vordergrund gestanden zu haben, wenn er 1917 anlässlich eines Rundschreibens zum Patrozinium dies alles unerwähnt lässt, und stattdessen hervorhebt:

„Er hat gearbeitet; unverdrossen gearbeitet, viel gearbeitet; aber er hat die Arbeit getan, welche der Gehorsam ihm anwies, so unscheinbar sie auch sein mochte; er tat sie bescheiden und selbstlos […]. Mit Mut und Begeisterung schauen vor allem unsere Brüder auf ihren hl. Patron, der sie ermuntert und lehrt, stets ihre Arbeit, die oft vor den Augen dieser Welt verborgen ist, durch übernatürliche Berufsauffassung zu einer wahren Jesuitenarbeit zu gestalten […].“[30]

Es passt gut in dieses Bild, dass die jesuitischen Koadjutoren (im Unterschied zu Klerikern und Scholastikern) die Kommunion bereits vor [!] der Heiligen Messe gespendet bekamen: Sie sollten die nötigen Dankgebete schon währenddessen ableisten, um danach keine Zeit zur Arbeit zu verlieren.[31]

Wie die Koadjutoren ihr von Utilität geprägtes Los aufnahmen, ist mangels Quellen weitgehend unbekannt: Da sie freiwillig in den Orden eintraten, mag man der Einschätzung zustimmen, die Brüder hätten im Großen und Ganzen ihre Situation nicht abgelehnt.[32] Dass deren Mehrzahl sich aus dem bildungsfernen ländlichen Milieu rekrutierte,[33] erklärt vielleicht die auffällige Bereitschaft, freiwillig ein sie diskriminierendes Menschen- und Gesellschaftsbild zu affirmieren. Man sollte aus heutiger Perspektive nicht – auch hinsichtlich Nowaks späterer Haltung im Militärdienst – unterschätzen, welche massiven Veränderungen der gesellschaftliche Individualisierungsschub während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit sich brachte. Nowak konnte den Dienst im Orden und an der Front für sich (und wohl auch für andere) noch problemlos und relativ kohärent in ein inneres Selbstbild als ‚Dienst um Christi Willen‘ integrieren, eine Hermeneutik, die heutigen Leser:innen – selbst angesichts des relativ geringen Abstands von nur 110 Jahren – nurmehr mit einiger intellektueller Anstrengung zugänglich ist.

Bei Nowak jedenfalls lässt sich auch nach mehrjähriger Zugehörigkeit eine ungebrochene Identifikation mit der Gesellschaft Jesu feststellen:

„Am 18.4.1917 kam ich in s Heerenberg an. Die Ruhe & das Glück des Ordenshauses machten einen tiefen Eindruck auf mich. Ich glaubte, die ersten Tage des Noviziats […] wieder angefangen zu haben. Die Liebe der Hochw. Obern & der lieben Mitbrüder & die tägliche hl. Comunion machten mich unbeschreiblich glücklich. Etwa 4 & 7 Monate habe ich vorher auf die hl. Comunion warten müssen. Draußen umgab mich der Egoismus in allen Schattierungen & hier die Selbstloseste Opferwilligkeit so vieler Gottgeweihter Seelen.“ (KtbKN, 102f.)

„Da Bewustsein der Zugehörigkeit zur S.J., die gebrachten Opfer in dem Dienst Gottes & das Pflichtgefühl, machten mich überglücklich, so dass ich mit keinem in der Welt getauscht hätte.“ (KtbKN, 52)

Dass er 1921 seine letzten Gelübde ablegte, unterstreicht, dass die ‚Zwei-Klassen-Gesellschaft‘ für ihn wohl keinen Stein des Anstoßes darstellte. Für nachrückende Brüdergenerationen hingegen wurden die Zustände zu einem immer größeren Hindernis: Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gingen die Berufungen im Stand der Brüder stark zurück, unter anderem, weil sich deren Vernachlässigung im katholischen Milieu herumgesprochen hatte, wie ein damaliger interner Bericht selbstkritisch anmerkt.[34]

4. Militär, Jesuitengesetze und Kriegsengagement

Dass solchermaßen geprägte Männer hinsichtlich ihrer auf Verzicht und Gehorsam gerichteten Haltung im preußischen Militär ein geschätztes Kapital darstellten, liegt auf der Hand.[35] Es ergibt sich sogar der paradoxe Befund, dass für die meisten Brüder der ‚Kommiß‘ vermutlich keine Einschränkung ihres bisherigen Lebensstiles bedeutete, sondern sie vor das Problem stellte, mit lang entwöhnten Freiheiten umzugehen. Dass dies von der Provinzleitung wahrgenommen wurde, zeigen zahlreiche Regelungen zu Kriegsbeginn:[36] Insbesondere die Ernennung von Oberen in Einheiten, in denen mehrere Jesuiten zugleich dienten, sowie die Bestimmungen zu Berichtspflicht, Wehrsold und Fronturlaub verdeutlichen, dass die Ordensdisziplin kein Feld war, auf dem man Konzessionen zu machen bereit war. Die militärische Disziplin und prekären materiellen Lebensumstände aber bildeten für Konrad Nowak im gesamten Krieg auch kaum Anlass zur Klage, sondern eher das als moralisch korrumpiert empfundene Handeln von Kameraden und Offizieren, nicht also ein Monitum über zu viel, sondern über ein zu wenig an Disziplin.

In den Krieg trat Nowak als bereits fertig ausgebildeter Jesuit ein: Dem deutschen Ordenszweig hatte er sich 1910 als Brudernovize angeschlossen. Ein Eintritt in die Gesellschaft Jesu war zu jener Zeit ein durchaus bemerkenswerter Schritt: Nicht nur die rigide innere Disziplin kennzeichnete den Orden, sondern auch der Ruf als intellektuelle Speerspitze des ultramontanen Katholizismus[37] sowie das ‚Odium der Staatsfeindlichkeit‘, da die Societas durch die sogenannten ‚Jesuitengesetze‘[38] aus der Zeit des Kulturkampfes (1871-1878) von der Betätigung auf dem Boden des Deutschen Reiches ausgeschlossen war. Wer sich im wilhelminischen Deutschland den Jesuiten anschloss, entschloss sich zugleich zum Leben im Exil. Beitrittswilligen war dies hinreichend klar, und vorauszusetzen ist, dass es ad majorem Dei gloriam auch billigend in Kauf genommen wurde. Konrad Nowak jedenfalls verbrachte drei Jahre in den Niederlanden, bevor er 1913 einer Ordensniederlassung in Dänemark zugewiesen wurde.

Wenig überraschend gehörte die Aufhebung dieser als ungerecht empfundenen gesetzlichen Regelung zu den Hauptanliegen der Provincia Germania in der Vorkriegszeit. Die Gründe für den langlebigen Fortbestand der Gesetze lagen vor allem in einem tiefsitzenden Misstrauen der liberalen, nationalen und protestantischen politischen Kräfte:[39] Den Jesuiten wurde nachgesagt, den Staat abzulehnen; – der Orden agitiere im katholischen Milieu gegen das Reich und dessen Repräsentant:innen, und versuche, die bestehende säkulare Gesellschaftsordnung umzustoßen. Diesen Vorwürfen versuchte die Provinz zu begegnen, indem man sich publizistisch schon vor dem Krieg betont vaterlandsgesinnt gab. Nach Ausbruch begann man zudem im Rahmen des kaiserlichen ‚Burgfriedens‘, die Kriegsanstrengungen der Heimat nachdrücklich zu unterstützen,[40] wovon der freiwillige Lazarettdienst nur ein Baustein unter anderen war. Publizistisch entfaltete die Provinz (wie im Übrigen auch ihre Pendants in den Staaten der Entende)[41] große Anstrengungen, den Krieg des ‚Vaterlands‘ gegenüber einer katholischen Leserschaft im Sinne der vorherrschenden nationalistischen Ideologie theologisch zu rechtfertigen: Entsprechende Veröffentlichungen mit Ordensimprimatur erreichten teils hohe Auflagen.[42] Auch die auf eigene Kosten initiierte Soldatenzeitung »Am Lagerfeuer«[43] gehörte dazu, welche bei Kriegsende eine Gesamtauflage von immerhin fast fünfeinhalb Millionen Exemplaren erreicht hatte.[44] Hinzu kam die zigfache Bereitstellung von Ordenspriestern für die Militärseelsorge.

Allerdings gibt es einen bedeutenden Unterschied zu den anderen Milieus: Die Anstrengungen der Jesuiten erfolgten exilsbedingt von außen, eine Position, die mehr Freiraum eröffnete, als beispielsweise die der Sozialdemokratie oder des deutschen Judentums. Diesen hätte man angesichts der frühen Positionierung des Papstes gegen den Krieg[50] (Enzyklika Ad Beatissimi vom Oktober 1914) auch anders nutzen können. Deutlicher als beim bargaining[51] anderer gesellschaftlicher Gruppierungen tritt hervor, dass die Deutsche Provinz (nicht nur, aber eben auch) ein politisches Investment betrieb hinsichtlich der Jesuitengesetze.[52] Dies macht es so fragwürdig, wenn die vom Frontdienst befreiten Sacerdotes zwar einerseits literarisch und als Feldgeistliche den Durchhaltewillen des deutschen Heeres und Volkes zu stärken bemüht sind, andererseits aber die Provinzleitung angesichts der Scholastiker versucht, einen ganzen Ordensstand vor den mittelbaren Konsequenzen jenes eigenen Bemühens zu bewahren. Zumal in der Erziehung an den eigenen Internaten das Ideal ‚Heldentod fürs Vaterland‘ durchaus präsent war, wie ein zeitgenössischer Bericht erkennen lässt:

„Die einstigen ‚Reichsfeinde‘, die deutschen Jesuiten, haben eine stattliche Anzahl ihrer Mitbrüder aufs Feld der Ehre gesandt. […] Aber dem Beispiele der Jesuiten folgten auch zahlreiche ihrer Zöglinge, über tausend stehen davon im Felde, fast alle Zöglinge der berühmten grossen Erziehungsanstalt Stella matutina in Feldkirch-Vorarlberg, darunter viele ‚Alte Herren‘ und nicht wenige kaum der Anstalt Entwachsene; […] so dienen diese einstigen Feldkircher Zöglinge nun auch in beiden Heerlagern, im deutschen wie im österreichischen, ihrem Vaterlande und den im Krieg verbündeten Mächten mit Blut und Leben. Zwanzig davon – soviel davon in Feldkirch selbst bekannt – aber sicher weit mehr haben bereits den Heldentod erlitten, den Heldentod nicht nur im allgemeinen Sinne, wie er auf alle Kriegsgefallenen mit Recht angewandt wird, sondern auch im engeren Sinne; insofern als alle auch am Feldzuge mehr oder minder bedeutende Heldentaten verrichtet hatten oder eines wahrhaft tragischen Todes starben.“[53]

5. Kommunikationsräume und Referenzrahmen

Zum Kommunikationsfluss an die Mitbrüder im Feld gründete die Provincia Germania im Spätsommer 1914 die monatlich erscheinenden ordensinternen Nachrichten »Aus der Provinz«[54], welche redaktionell bis 1917 vom nachmaligen Kardinal P. Augustin Bea SJ[55] (1881–1968) verantwortet wurden. Ziel war die Rückbindung der im Krieg Stehenden an die Heimat. Auswahl und Duktus der Beiträge lassen eine dezidiert affirmierende Haltung gegenüber dem deutschen Kriegsengagement erkennen. Vermieden wurde dagegen jeglicher Inhalt, der die Kriegsbereitschaft in Frage gestellt hätte, so unter anderem die Friedensinitiativen von Papst Benedikt XV. (reg. 1914–1922) oder die Diskussion um antikatholische Kriegsgräuel in Belgien. Keine Ausgabe aber kam aus ohne die Rubriken ‚Beförderungen‘, ‚Verwundungen‘, ‚Auszeichnungen‘, ‚Von unseren Toten‘ und ‚Von der Front‘. In dieser Hinsicht unterschieden sich die Nachrichten »Aus der Provinz« des Ersten kaum von ihrem Pendant[56] im Zweiten Weltkrieg.

„Die religiöse Gemeinschaft legitimierte durch die Wiedergabe der Feldpostbriefzitate in den Rundbriefen das Handeln der Jesuitensoldaten und gab ihnen Orientierungen, ja explizit oder implizit Aufträge. Durch die ordensinterne Kommunikationsgemeinschaft wurden bestimmte Wahrnehmungen und Deutungen so zu einer ‚Wirklichkeit‘ und wiederum vervielfältigt zurück gespiegelt zwischen der Front, der Heimat und der Front. Durch das Sammeln der Zitate und gezielte Wiedergabe und Verbreitung konnte der Eindruck übermächtig und verfestigt werden. Es bestätigte sich das Bild des Feindes, enthemmte – nicht nur verbal –, machte gewaltbereit und normierte Zuschreibungen von Tätergruppen.“[57]

Solche impliziten Aufträge lassen sich entsprechend auch aus einer Zusammenschau der Nachrichten »Aus der Provinz« der Jahre 1914 bis 1918 ableiten: Jesuiten sollten beispielsweise im Krieg ‚ihren Mann stehen‘ und seitens ihrer Einheiten als genauso gute – wenn nicht sogar bessere – Soldaten als ihre nicht-katholischen Kameraden wahrgenommen werden. Die Ordensdisziplin solle aufrechterhalten werden: Ein Jesuit soll erkennbar sein, um das Bild des Ordens im Heer und in der deutschen Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Und nicht zuletzt sollten Jesuiten versuchen, viele und hochwertige ‚Insignien des Krieges‘[58] zu sammeln: Orden, Ehrenzeichen, Beförderungen etc.; all die Paraphernalien einer Kriegerkarriere, welche in der Zivilgesellschaft ein erhebliches soziales Kapital darstellen können.[59]

In welchem Ausmaß jener kommunizierte Referenzrahmen auf Nowak einwirkte, offenbart unter anderem die auffällige Wertschätzung, welche er der Tapferkeitsauszeichnung »Eisernes Kreuz«[60] entgegenbrachte: Nowak beschwert sich in seinem Kriegstagebuch mehrmals darüber, dass in seinen Augen ungerechtfertigte Verleihungen an ungeeignete Kameraden stattfanden. Auch den Ruf katholischer Soldaten im Heer versuchte er durch besondere Einsatzbereitschaft zu bessern. Im Februar 1917 desertierten zum Beispiel aus seiner Einheit zwei Katholiken, woraufhin sich Nowak freiwillig zu einem gefährlichen Kommando meldet:

„Als wir einige Zeit vorher unseren Doppelposten ablösen wollten, standen nur die 2 Gewehre am Baume & die Koppel lagen auf der Erde. Etweder waren die 2 Mann, die ja aus Elsaß waren übergelaufen, oder sind von einer feindlichen Patreulie überrumpelt worden. Somit standen wir Katholicken in einem minder guten Rufe. Um diesem entgegen zu arbeiten, meldete ich mich freiwillig zum Sturmtrup.“ (KtbKN, 90[a])

Für diese Unternehmung erhielt Nowak später dann tatsächlich das Eiserne Kreuz. Es ist plausibel, dass die zuvor wieder und wieder zur Kenntnis genommenen Erwartungshaltungen Einfluss auf seine Entscheidung zur Freiwilligmeldung hatten. Die Mitteilungsblätter des Ordens jedenfalls nahm er nachweislich wahr:

„Anschliesend wurde die Post verteilt, wobei ich die ‚Nachrichten aus der Prov. & am Lagerfeuer‘ erhielt.“ (KtbKN, 51)

„Zuletzt wurde die Post verteilt, und so stieg die Stimmung. Ich bekam Nr. 26 ‚Aus der Provinz‘. Das muß ich lesen, wenn ich auch sonst keine Minute zum Lesen habe.“[61]

6. Katholische Kirche und die Theologie im Krieg

Das Bild einer Institution, welche auf die eigenen Mitglieder entsprechend eigenwirksamer Ziele Einfluss zu nehmen sucht, fügt sich übrigens recht nahtlos ein in den größeren Rahmen der Amtsstrukturen des Katholizismus im damaligen Deutschland:[62] Auch hier wurden bereits vor dem Krieg Schritte zur Neujustierung des Verhältnisses zum Staat gesetzt.[63] Insbesondere mit der dem Katholizismus gegenüber einigermaßen aufgeschlossenen Person Kaiser Wilhelms II. (reg. 1888–1918) verband sich eine Annäherung, deren Protagonisten kirchlicherseits im national gesinnten Episkopat zu finden waren.[64] Während des Weltkriegs waren die Bischöfe dem Kaiser, welchem mitunter auch ‚Treue bis in den Tod‘ versprochen wurde,[65] dann eine verlässliche Stütze. Der stellvertretende bayerische Feldpropst Michael von Faulhaber (1869–1952) zum Beispiel stimmte in einer Feldpredigt anlässlich des Kaisergeburtstags 1916 fast schon ein ‚Hohelied‘ auf den protestantischen Herrscher Preußens an:

„Und tiefer als je steigt aus der Seele ein Gebet für den Kaiser, den gottbestellten Führer in diesem schweren Kampfe, – ein Treugruß an den Kaiser, diese erzstarke Herrschergestalt mit dem goldenen Herrschergewissen, diesen Reinwuchs deutscher Kraft, diese majestätische Verkörperung soldatischer Edelart. Wir werden an der Stätte des Gottesdienstes nicht Menschenkult üben, nicht fremdes Feuer auf den Altar legen (3 Mos. 10,1). Wir wissen aber: Die Liebe zu König und Vaterland ist ein heiliges Feuer, eine ‚heilige Flamme‘ vom Altare Gottes.“[66]

Das Handeln und Denken der katholischen Verantwortungsträger war bestimmt von den Aporien einer Kriegstheologie[67], die sich unter den Umständen der immer schlechter werdenden Lage (und schließlich Niederlage) als nicht tragfähig erwies. Unter anderem die Tatsache, Seite an Seite mit den gestern noch als Gegner verfemten säkularen, liberalen und protestantischen Kräften gegen Glaubensgeschwister in den Staaten der Entende zu kämpfen, stellte eine nicht zu unterschätzende Hypothek dar, der sich mit neoscholastischer Sophisterei kaum dauerhaft beikommen ließ.[68] Dafür sorgte schon der frankophone Episkopat, welcher durch wirkungsvolle Propaganda im neutralen Ausland und mittelbar auch im Reich selbst die deutsche Kriegsführung als nicht enden wollende Abfolge antikatholischer Gräueltaten denunzierte.[69]

Die Kriegstheologie vereinte in sich viele Konzepte, welche zur Stützung der militärischen Anstrengungen nützlich erschienen.[70] Letztlich lief alles darauf hinaus, dass die Kriegführung der eigenen Seite in den Augen Gottes gerecht und geboten sei. Zu erbringende Opfer wären eschatologisch einzuordnen und erhielten vom Endzweck – dem Sieg der Kräfte des Guten – her ihren Sinn. Besonders der preußische,[71] aber allgemein der gesamte deutsche Episkopat war auf seine nationale Zuverlässigkeit hin handverlesen:[72] Daher ist es wenig überraschend, wenn dieser sich recht willfährig in die zivilreligiöse Ideologie von ‚Thron und Altar‘ einfügte, die eine Melange aus hegelianischem Idealismus, protestantischem Staatskirchenwesen und der Botschaft von der besonderen Sendung der deutschen Nation in der Welt darstellte.

„Es war der religiöse Charakter des deutschen Nationalismus, der seine breite Rezeption in der Kriegstheologie des Ersten Weltkriegs ermöglichte. […] Gott und Welt, Geist Gottes und Volksgeist, Kirche und Volk, Heilsgeschichte und Weltgeschichte fielen in der Kriegstheologie in eins.“[73]

Zum Nutzen des Staates stellte die Leitung der Kirche deren Kräfte zur Verfügung und machte sich zur zuarbeitenden Handlangerin.[74] Die offiziöse katholische Publizistik und die Predigten, welche infolgedessen auf Soldaten und Kirchenvolk niederprasselten, verfolgten das Ziel, die Kriegsbereitschaft zu stärken, den Durchhaltewillen zu befeuern und die göttliche Legitimation der staatlichen Akteure herauszustellen:

„Wer Gott liebt, tut auch dem Staat seine Pflicht. Warum? Darum, weils das vierte Gebot verlangt. Wir müssen der Obrigkeit Gehorsam leisten, denn die Obrigkeit ist von Gott (Röm. 13,1). Wenn also der Kaiser ruft: Einrücken, Krieg, muß alles folgen. Er tuts aus gerechter Ursache, er tuts in gerechter Absicht, und er tuts als die rechtmäßige Gewalt. Das ist der Grund, warum unsere Heere jauchzend hinausziehen an die Front, der Grund, warum sogar die Freiwilligen nach Hunderttausenden zählen, der Grund, warum auch weitaus mehr katholische Geistliche, als man brauchen konnte, sich der Heeresleitung zur Verfügung gestellt haben. Wir wissen eben, wenn wir dem Staat gehorchen, gehorchen wir Gott, denn Gott hat den Krieg befohlen.“[75]

„Kriegsdienst ist Königsdienst, und Königsdienst ist Gottesdienst. Gott hat dich dafür bestimmt. […] Sein Streiter wurdest du im geistigen Kampf in der Taufe, da du seinem und deinem Feinde, dem Teufel, seiner Pracht und seinen Werken unversöhnliche Fehde ansagtest; zu seinem Soldaten wurdest du gesalbt in der Firmung; sein Streiter bist du erneut geworden, als du, zur Fahne berufen, den Eid ablegtest mit der Beteuerung: ‚So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium.‘ Und wenn du im Felde deinem Kaiser die Treue hältst, wenn du deinen Vorgesetzten pünktlich und willig gehorchst, […] wenn du deinem Kaiser den Fahneneid hältst, dann und nur dann wahrst du dir den Anspruch auf Gottes Hülfe.“[76]

„Wir haben also gesehen, daß der Krieg und seine Furchtbarkeit nicht gegen Gott und Gottes Gerechtigkeit spricht. Im Gegenteil. Gott hat ihn zugelassen, um eines größeren Zweckes willen: Zur Buße, zur Besserung, zur Rettung und zur Vermehrung des überirdischen Glücks. […] Er, der Weltenordner und Lenker, will, wie jeder General, vor allem Gehorsam und Ergebenheit, Einordnung in den göttlichen Weltenplan; sein Sohn hat ja selbst das Beispiel gegeben. […] Und wenn nachher die guten Kämpfe geschlagen sind, wenn der grimme Feind von unseren Fluren, Häusern und Kirchen abgetrieben ist, dann ziehen zwei große Armeen heim und feiern den Sieg, jede in ihrer Art. Die eine, wir wollen hoffen, daß sie sehr groß ist, marschiert in unsere Hauptstädte ein mit Gesang und Musik, geschmückt und dekoriert. Die andere zieht dahin die Wege des Paradieses. Und Gott, der oberste Schlachtenlenker, bereitet denen, die er als tapfer und treu erfunden, ein Fest.“[77]

Nüchtern betrachtet ist zu konstatieren, dass die kirchliche Verkündigung im Ersten Weltkrieg – so man sie ernst nahm – zu selbstgefährdendem Verhalten Anlass gab. Eine religiöse Sozialisierung machte dabei tendenziell wehrlos gegenüber dieser Art von Gehirnwäsche: Wer sich damals an die Lehren seiner ‚Hirten‘ hielt, riskierte mit höherer Wahrscheinlichkeit, ‚Mal und Namen‘ auf einem Kriegerdenkmal gesetzt zu bekommen.

7. Geistige Zurüstung

Auffällig ist, dass beim Ordensmann Nowak wenig davon zu finden ist: Weder stellt er in seinem Kriegstagebuch Reflexionen über den Sinn des Krieges an, noch über die Theodizee, noch darüber, im Gegner einen Mitchristen oder Mitkatholiken (und eventuell sogar einen französischen[78] oder britischen[79] Jesuiten) zu töten; – es ist, als hätten sich ihm diese Fragen nie gestellt, und er die theologischen Konzepte, auf die andernorts (nicht zuletzt in den »Stimmen der Zeit«[80], wo renommierte jesuitische Theologen reichlich die gängigen Argumente der Kriegstheologie entfalteten)[81] viel Gedankenkraft verwendet wurde, nicht nötig gehabt. Betrachtet man seine vorweggehende Erziehung im Orden, gewinnt dieser Eindruck an Plausibilität: Über Jahre wurde er dahin gebracht, seinen Oberen blindes Vertrauen entgegenzubringen, und nichts zu hinterfragen. Seine Oberen aber waren es, die ihm die Anweisung gaben, dem Einberufungsbescheid aus dem neutralen Dänemark heraus Folge zu leisten, und die auch sonst den gesamten Krieg über seinen Dienst im Militär affirmierten.

So ist gerade das Fehlen dieser Fragestellungen ein auffälliges Indiz für eine stattgefunden habende geistige Zurüstung. »Aus der Provinz« und »Am Lagerfeuer« zählten mit Sicherheit zu deren Faktoren, nebst den bereits erwähnten kriegstheologischen Publikationen, die Nowak wohl im Sinn hatte, wenn er schreibt:

„Jetzt bin ich zum Scheinwerfer abkommandiert und liege mit einem kath. Pionier aus Baden in einem Unterstand zusammen. Wenn ich etwas anständigere Lektüre hätte, könnte ich der Schundlitteratur entgegen arbeiten.“[82]

Schriftlich ließ sich der Orden per Feldpost regelmäßig Bericht erstatten.[83] Es wäre verfehlt, anzunehmen, dass diese Schreiben ohne Antwort blieben. In der Hauptsache aber bildeten wohl persönliche Gespräche das Forum der Einflussnahme. Nowak erwähnt im Kriegstagebuch nicht wenige Aussprachen mit Oberen oder Militärseelsorgern seines Ordens, darunter auch zwei Gespräche mit dem deutschen Provinzial. Der Koadjutor war nicht entschwunden aus dem Blick der Leitungsebene, was angesichts der sonstigen Unsichtbarkeit seines Ordensstandes in Friedenszeiten etwas auffällig wirkt. Aber nun erfüllten die Koadjutoren nicht nur Handlangertätigkeiten wie ehedem, sondern waren wichtige Handlungsträger in einer bedeutsamen Zielsetzung:

„Heiß und hell stieg die Flamme der Hingabe aus der deutschen Seele himmelan in jenen Augusttagen des Jahres 1914. […] Männer, für die die Heimat keinen Platz zu haben schien, die seit vierzig Jahren ein ungerechtes Gesetz, aus der Gesinnung des ‚Liberalismus‘ geboren, aus dem Vaterland verbannt, eilen aus Holland, Österreich, Dänemark herbei, bitten um Aufnahme, stellen sich freiwillig und dienen Deutschland – als Soldaten, als Feldgeistliche, als Krankenpfleger. Da erscheint auf den endlosen Zügen, die zur Front rollen, gleich dem Gefieder schwarzer Vögel, unter den Uniformen das Ordenskleid. Da feiern rasch geweihte Neupriester in einer Baracke ihr erstes hl. Meßopfer. Und mancher dieser Männer denkt: ‚Hat man unsrer Tinte nicht geglaubt, als wir in Büchern und Flugschriften zu beweisen suchten, daß wir keine Vaterlandsfeinde seien, so wird man doch dem Zeugnis unsres Blutes den Glauben nicht versagen können.‘“[84]

Kriegs- und Messopfer aber gingen trotz anderslautender klerikaler Spiritualisierung[85] selbst in der Wahrnehmung der katholischen Zeitgenoss:innen nicht mehr automatisch in eins. Um den Kriterien der nationalen Sammlung[86] in der Kriegsgesellschaft zu genügen, war man mit zunehmender Dauer also genötigt, die Bemühungen mit dem weniger hinterfragbaren ‚Zeugnis des Blutes‘ als den Barackenmessen zu beglaubigen. Und wie die Dinge lagen, floss jenes nicht in der Etappe, sondern an der Front. Zum zähen Ringen der Ordensleitung um die Aufhebung der Jesuitengesetze lieferten die ‚Laienbrüder‘ also eine kaum zu substituierende publizistische Ressource.

Damit soll nicht angedeutet werden, der Orden hätte seine Mitglieder zum Selbstopfer animiert. Aber auffällig ist, dass in der Folge der drei Fronturlaube, die Nowak in den Niederlassungen seines Ordens mit Exerzitien verbrachte, seine Einsatzbereitschaft jeweils deutlich steigt. Anscheinend dienten die Gelegenheiten zur geistigen Zurüstung auch der Beeinflussung im Sinne der vom Orden als förderlich erachteten Haltung im Krieg. Erhellend in dieser Hinsicht sind zwei Details, die Nowak en passant im Gefolge von Exerzitien schildert. Im September 1918, schon deutlich von der drohenden Niederlage überschattet, drehte sich ein Thema offenkundig um künftige Herausforderungen:

„Was mir besonders auffiel, war die grosse Kriegsmüdigkeit die sich in allen Gesprächen in ganz Deutschland wieder spiegelte. Selbst die Kinder sagten einem ins Gesicht: ‚Alles wird euch an die Front geschickt, wir dagegen müssen Hunger leiden.‘ So dachte ich auch an die Möglichkeit einer Revolution & fragte einen Pater ‚was ich am besten bei solcher Gelegenheit tun solle‘, worauf ich zur Antwort erhielt: ‚Beten Sie zum heiligen Geist um Erleuchtung & tun Sie dann das, was Sie zur grösseren Ehre Gottes fürs Beste halten‘.“ (KtbKN, 182f.)

Es stimmt nachdenklich, wenn ein Orden, der sonst seinen Mitgliedern schon gelegentlich eines einfachen Spaziergangs misstraut, und selbst angesichts von Dankgebeten keine 15 Minuten von der täglichen Arbeitsleistung erübrigen mochte, irgendetwas der autonomen Entscheidung eines ‚Laienbruders‘ überlässt, selbst wenn dieser zuvor den Heiligen Geist zu Rate zöge. Sublim scheint zwischen den Worten des Priesters die Erwartung auf, der an den Vernichtungswerkzeugen des Krieges geübte Ordenssoldat solle im Falle sozialistischer Umsturzversuche sein Mögliches tun, die gottgegebene monarchische Ständeordnung zu schützen, den Oberen seines Ordens aber im Falle des Scheiterns dieser reaktionären Bemühung die Option bewahren, durch Unkenntnis nach außen die Hände in Unschuld zu waschen.

8. Laienapostolizität

Noch deutlicher tritt die Beeinflussung an anderer Stelle zutage, abermals nach Exerzitien: Das Verhältnis Nowaks zu seinen Kriegskameraden war zuvor eher angespannt; vielfach fremdelte der Ordenssoldat mit deren in seinen Augen korrumpierten Sittlichkeit. Dieses Befremden war – so man die geschilderten Reaktionen aus seiner Umgebung richtig deutet – durchaus gegenseitig. Die ostentative Frömmigkeit des Jesuiten war anscheinend nicht jedermanns Sache:

„Die Übermütige Stimmung der Kameraden, die sich immer in unsittlichen Spässen Luft machte, wollte heute abend nicht aufkommen. Da räusperte sich einer in meiner Nähe & bot seine Spässe feil. Ich bat ihn energisch um Ruhe, er aber spottete über mich & rief seine Helfer. […] Meine Gedanken aber wanderten daheim, zu den lieben Mitbrüdern in den verschiedenen Ordenshäusern. Wie beneidete ich sie, mitten unter gleichgesinnten zu leben. Hier geht fast eines jeden Kameraden Denken, Reden & Handeln dem Vergänglichen nach & drüben eifert einer wie der andere nur dem lieben Heiland zu dienen. […] Mit dem Gedanken ‚Gott sei tausendmal gepriesen daß soviele Herzen der lieben Mitbrüder für mich zum Himmel flehen, sonst müste ich schon längst in dem Morast der Sünde ertrunken sein‘ schlief ich ein.“ (KtbKN, 32-34)

Diese Haltung, welche sich zuvor aufseiten Nowaks meist in Rückzugs- und Absonderungsstrategien Luft machte, änderte sich plötzlich im Mai 1917:

„Nach 5 tägigen Exerzitien gestärkt & ausgerüstet reiste ich über Essen , wo ich nach 8 Jahren meinen Bruder traf, auf par Tage zu den Eltern. Nur zu bald schlug die Abschiedsstunde & zum 3tenmal eilte ich ins Feindesland, um das teure Vaterland zu beschützen. Bei dem Gedanken, das so viele Kameraden diese großen Opfer ohne die übernatürliche Anschauung bringen, fühlte ich mich angetrieben, mit Freuden, als Apostel, an die Front zu gehen.“ (KtbKN, 103)

Aus diesem für den Rest des Krieges wirksam bleibenden Sinneswandel ist zu abzuleiten, dass Nowak in den Exerzitien mit einem neuen Konzept in Berührung gekommen sein musste. Offenbar wurde er mit einer Methode vertraut gemacht, wie er besser als bisher mit der für einen katholischen Religiosen zweifelsohne schwierigen Situation moralischer Anfechtungen in einem säkularen Umfeld umgehen könne: Indem er als ‚Apostel‘ wirken sollte, würde er in die Lage versetzt, die nach wie vor deprimierende Situation künftig positiv in sein Selbstbild zu integrieren.

„Wie ekelte mich dieser Umgang mit den Kriegswerkzeugen, mit diesen Kameraden an. 5 Monate, kein Gottesdienst gehabt, keinen anständigen Menschen in der Nähe gefunden von dem man zum Gutem angeregt worden wäre. Und doch, wie froh & zufrieden war ich bei dem Gedanken, hier & nirgens anders will der liebe Gott mich haben. Freiwillig, tausche ich mit keinem Menschen auf der Welt. Dieses Glück, diese Weisheit, verdanke ich nur der lieben Gesellschaft Jesu.“ (KtbKN, 123f.)

Zurück bei seiner Einheit macht sich Nowak alsbald daran, affirmierend auf religiös empfängliche Kameraden einzuwirken. Verwundeten und Sterbenden versucht er, mit Reue- und Trostgebeten zur Seite zu stehen. Den in seinen Augen Korrumpierten dagegen tritt er rhetorisch entgegen, schreckt aber auch vor tätigem Einsatz nicht zurück:

„Die schmutzigsten Gedichte & Bilder wurden rumgereicht & mit Eifer abgeschrieben. […] Ein Kamerad schenkte mir auf mein Zureden seine Gedichte, die ich vor seinen Augen zerriss.“ (KtbKN, 160)

Durch sein Eintreten für Sittlichkeit erfüllte Nowak auch eine Funktion für das Militär: Die Ausbreitung venerisch ansteckender Krankheiten stellte in allen Armeen des Ersten Weltkriegs ein gravierendes Problem dar, deren Kampfkraft hierdurch erheblich litt.[87] Mit seinem apostolischen Bestreben flankierte Nowak Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Truppengesundheit, und stand dabei voll in der Programmatik seines Ordens:

„Ich will, also alles meiden, was die unreinen Geister entfesselt, schmutzige Lektüre, schmutzige Reden, schmutzige Gesänge, schmutzige Darstellungen in Bild, Kino, Tingeltangel, Theater. […] Ich will, also fliehen unsaubere Kameraden, denen Trunksucht und Unzucht auf dem Gesichte geschrieben stehen, deren Zunge von Unflat besudelt ist, deren Werke auf Unzucht und Verführung abzielen. Diese Helfershelfer des Teufels finden eine gewisse Befriedigung darin, auch andere in den Sumpf zu locken, in dem sie selbst tierisches Behagen suchen. Solche Verführer sind keine brave deutsche [sic!] Soldaten, es sind Schandbuben und eine Schande für den deutschen Namen. Ein tapferer Soldat fürchtet sich nicht vor dem Spott eines solchen Schandbuben. Ich will, also meiden jeden unnötigen Verkehr mit Weibern. […] Ehe du es merkst, bist du schon im Netze der Spinne verstrickt, und es gibt kein Entrinnen mehr.“[88]

Laienapostolizität[89] wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts und speziell in der zweiten Hälfte des Krieges aufseiten fortschrittlich denkender katholischer Kongregationen als ein geeignetes Mittel gesehen, gleich mehreren Problemen abzuhelfen: Da war zum einen der Klerikermangel, welcher auch durch die ins Feld gegangenen Priester verursacht wurde. Den Zielen einer Festigung der Kirchenbindung[90] und der Erneuerung im Glauben[91] schien die Methode ebenfalls dienlich. Am gravierendsten aber war im Kontext des Krieges, dass das Ansehen der Militärgeistlichkeit bei den Soldaten gering war:[92] Es dominierte der Eindruck der Drückebergerei, sahen diese ihre Hirten doch nur selten vorne an der Front, wo Beistand eigentlich am notwendigsten gewesen wäre.[93] Die vom Staat gesetzte Aufgabe der Militärseelsorger war ja in erster Linie, die Sinnhaftigkeit von Kriegseinsatz und Selbstopfer theologisch zu untermauern. Dies ging auch hervorragend aus der Etappe. Nicht die Seelsorge stand im Zentrum des Bemühens, sondern eine „Kriegs-Sorge im Sinne des Kaiserreiches.“[94] Der tschechische Autor Jaroslav Hašek fasst in seinem ‚Braven Soldaten Schwejk‘ satirisch in Worte, was nicht wenige Soldaten diesbezüglich empfunden haben mögen:

„Die große Schlachtbank des Weltkriegs konnte des priesterlichen Segens nicht entbehren. Die Feldkuraten aller Armeen beteten und zelebrierten Feldmessen für den Sieg jener Partei, deren Brot sie aßen. […] Ich erinnere mich, daß uns einmal bei einer solchen Feldmesse ein feindlicher Aeroplan eine Bombe gerade auf den Feldaltar warf und vom Feldkuraten nichts übrigblieb als blutige Fetzen. Man schrieb von ihm wie von einem Märtyrer, während unsere Aeroplane den Feldkuraten unserer Gegner eine ähnliche Gloriole verliehen. Uns bereitete das einen ungeheuren Spaß, und auf dem provisorischen Kreuz, unter dem die Überreste des Feldkuraten bestattet wurden, erschien über Nacht folgende Grabinschrift:

Was uns ereilen konnte, hat auch dich befallen.

Du hast uns stets das Himmelreich versprochen.

Nun ists vom Himmel bei der Messe auf dein Haupt gefallen.

Und wo du plärrtest, liegen deine Knochen.“[95]

Nowak erwähnt in seinem Werk des Öfteren sogenannte ‚schlechte‘ oder ‚rote‘ Katholiken unter seinen Kameraden, mit denen er mitunter in Streit gerät: Zwar gibt er nie deren Argumentation wieder, aber es ist anzunehmen, dass er sich nicht nur an deren mangelhafter Sakramentenpraxis stößt. Legt man die gängigen kriegstheologischen Versatzstücke zugrunde, so sind angesichts kirchenferner Kameraden sarkastische Repliken auf seine Bemühungen anzunehmen, wie auch Hašek sie schildert:

„Ein junger Soldat aus dem Böhmisch-Mährischen Hochland, der noch an Gott glaubte, bat, man möge nicht über solche Dinge sprechen und die heiligen Geheimnisse nicht in die Debatte ziehen. Wir müssen christlich hoffen.

Ein alter Reservist blickte den Grünschnabel an und sagte: ‚Hübsches Hoffen, daß dir ein Schrapnell den Kopf abreißt. Man hat uns was aufgebunden. Einmal is irgendein klerikaler Abgeordneter zu uns gekommen und hat von Gottes Frieden gesprochen, der sich über die Erde wölbt, und wie Gott sich keinen Krieg wünscht und will, daß wir alle in Frieden leben und uns vertragen wie Brüder. Und schaut euch ihn an, den Ochsen, seit der Krieg ausgebrochen is, betet man in allen Kirchen für den Sieg der Waffen, und vom lieben Gott spricht man wie von einem Generalstabschef, der diesen Krieg lenkt und dirigiert. Hier aus dem Militärspital hab ich schon hübsch viel Begräbnisse herausfahren gesehn, und abgeschnittene Beine und Arme führt man von hier in Wagenladungen fort‘.“[96]

Dies dürfte zumindest zu Kriegsende die Haltung nicht weniger Soldaten hinsichtlich der Versuche theologischer Sinnstiftung ihrer Kirchen und Militärseelsorger zum Ausdruck bringen. Offenbar aber fand Nowak in der Kriegstheologie und im geistigen Rückhalt seines Ordens genug doktrinäres Grundgerüst, dem mit Unverständnis begegnen zu können:

„Mit alter Ruhe & Entschiedenheit kämpfte ich gegen die unsittlichen Reden der Kameraden, die aber alle, selbst die 2 Katholicken gegen mich Partei nahmen. Nur ein Ostpreus. Katholick gab mir Recht. Es ist schwer, gegen so viele stand zu halten, mit denen man Tag & Nacht in einem Loch eingesperrt ist. Almählich wurde es etwas besser, als ein schlechter Katholick von uns weg kam.“ (KtbKN, 129f.)

Nowak entsprach dem Bild des soldatischen Laienapostels als ‚zweiter Seelsorger im Regiment‘[97], welcher auf seine Kameraden einwirken konnte, weil er einer von ihnen war, mit ihnen lebte und die Gefahren des Schützengrabens teilte:[98]

„Es ist nicht allzu schwierig, apostolisch tätig zu sein. Zu einem Apostolat ist jeder Krieger berufen und tauglich, zum guten Beispiel. Die Kampfgenossen und das eigene Gewissen verlangen es, und der oberste Kriegsherr im Himmel entbindet hiervon keinen seiner Mannen. Wer vor Gott ein Kind, dem Feind gegenüber ein Mann und seinen Waffenbrüdern ein treuer Freund ist, verwaltet dieses Amt recht. Wer so handelt, braucht seine Religion nicht anzupreisen, durch sein Leben empfiehlt er seinen Glauben und leitet innere Anregung auf seine Kameraden über. Aus dem Munde eines tüchtigen Mannes wirkt auch ein gutes Wort segensreich. Das liebevolle Wort tröstet die Niedergeschlagenen und stärkt die Schwachen, das freimütige Wort erinnert Ungläubige und Leichtsinnige an Wahrheit und Tugend, das Heldenwort reißt Kameraden hinweg von der Gefahr für Leib und Seele und reißt sie mit fort zu tapferer Tat. Mit einem herzlichen Wort führt Eure Freunde ins Soldatenheim und zu edler Unterhaltung, zum Gottesdienst und zu den hl. Sakramenten!“[99]

Zum Prototyp der Bewegung avancierte der gefallene Salvatorianerschüler und Reserveoffizier Martin Vitt (1883–1917), welcher durch Andachten, geistige Betreuung von Verwundeten und Bestattung von Gefallenen dieses Apostolat wesentlich geprägt hatte:

„Unser [Kompanie-]Führer verstand es aber auch, seinen Gottesdiensten einen edlen Inhalt und ein anziehendes Gepräge zu geben. Er behandelte wichtige religiöse Gedanken und brachte jene religiösen Übungen nahe, die für das christliche Leben von besonderem Werte und geeignet sind, den sakramentalen Gottesdienst zu vergegenwärtigen und in etwa zu ersetzen, z. B. hier die geistige Kommunion. Als er im Februar 1917 an einem Sonntag auf Wunsch der Kompagnie im Walde eine Andacht hielt, sprach er über die Erweckung der vollkommenen Reue (Liebesreue).“[100]

Vor dem Krieg wäre ein Apostolat von Lai:innen in der Kirche angesichts der klerikalen Strukturen kaum durchsetzbar gewesen, das Konzept wurde aber mit zunehmender Not zustimmungsfähig. Es beruht nicht auf Zufall, dass jenes 1917 in der Publizistik plötzlich verstärkt auftauchende Konzept just in diesem Jahr auch in der Vorstellungswelt Nowaks präsent wird: Sein Exerzitienmeister hatte ihn offenkundig damit in Berührung gebracht, und ihm so einen Weg gewiesen, sich im Sinne seines Ordens in besonderer Weise für sein ‚Vaterland‘ und seinen Glauben einzusetzen. Der eigenbrötlerische Jesuit, welcher noch ein Jahr zuvor lieber freiwillig Wachdienste übernahm, um dem Glücksspiel seiner Kameraden auszuweichen, hatte nun seine Rolle gefunden.

9. Bewertung

Aus der Gesamtschau des Kriegstagebuchs ist entgegen heutiger Erwartung zu konstatieren, dass Nowaks tiefe Religiosität keinerlei Auswirkungen darauf hatte, wie er in Kampfsituationen handelte und urteilte: Nowak schoss, tötete und litt kaum anders als die meisten Weltkriegsteilnehmer,[101] seien sie humanistisch, sozialdemokratisch, kirchlich oder national sozialisiert gewesen: Dem Nihilismus des Krieges hatten die damals gängigen ethischen Konzepte eben nichts entgegenzusetzen.

Wohl aber hatte seine Religiosität Auswirkungen darauf, in welchem Maße sich Nowak hergab für die Kriegsanstrengungen seines Ordens und seines ‚Vaterlands‘. In Ansätzen nachzeichnen lässt sich, dass er eingebunden war in ein System aus Indoktrinierung, welches darauf abzielte, ihm plausibel erscheinen zu lassen, Kriegseinsatz und nötigenfalls Selbstopfer wären notwendig und heilsrelevant.

Diese spirituelle Zurüstung der Einsatzbereitschaft verfing bei einem Ordenssoldaten wie Konrad Nowak. Dass dies nicht absolut gültig war, zeigt aber eine Episode aus dem Sommer 1918, als Nowak geistlichen Beistand sucht:

„Dort beichtete ich bei einem Feldgeistlichen, der, nach dem Lesestoff zu urteilen das er mir mitgab, ein Benediktiener war. Derselbe ermante mich, so bald als möglich an die Front zu gehen, das mich nicht im geringsten erbaute, weil ich zu früh aus dem Lazarett entlassen war & in der Heimat meine Gesundheit herzustellen hoffte.“ (KtbKN, 168)

Angesichts einer Situation wie dieser (fremde Ordensgemeinschaft und akute persönliche Betroffenheit) verfingen die sonst wirksamen Mechanismen des Gehorsams nicht: Der Koadjutor behielt also bei aller Observanz gegenüber Kirche, Jesuitenorden und Militär durchaus die Fähigkeit zum eigenen Urteil und zur Wahrnehmung persönlicher Interessen. Selbst der Erwartungshaltung seiner eigenen Gemeinschaft wusste Nowak in einem Einzelfall auszuweichen: Im November 1918 verlegte sein Regiment nach Hohensalza in Posen, an die neue deutsch-polnische Grenze. Dort wurden Freiwillige geworben für den ‚Grenzschutz Ost‘, mit dem Ziel, nationalpolnische und revolutionäre Kräfte zu bekämpfen.[102] Der Gedanke, im Dienst des ‚Vaterlandes‘ nun auf polnische Brüder und Schwestern oder auf ehemalige Kameraden zu schießen, war für Nowak allem Anschein nach Grund genug, der nur wenige Wochen vorher angedeuteten Handlungsempfehlung nicht zu entsprechen:

„Zwischen den dortigen Garnisonen waren zwei sich bekämpfende Parteien, die des Soldatenrats & die der Polen. Auf meine besondere Bitten erhielt ich auf par Tage Urlaub nach Hause. Auf der Rückreise wurde ich in Osterode [in Ostpreußen – M.S.] schwer krank & kam in das dortige Militär-Lazarett. […] Am 13. Dezember 1918 erhielt ich mein Entlassungschein, gezeichnet & gestempelt vom Soldatenrat & vom Kompanieführer-Leutnant […].“ (KtbKN, 224f.)

Trotz dieser Grenzen: Im Spiegel des historischen und theologischen Kontextes offenbart das Kriegstagebuch, wie religiöse Institutionen erheblichen Einfluss auf Nowak ausübten. Dort ist der Ursprung jener Vorstellung zu suchen, „freudig, als Apostel, an die Front zu gehen“. – Der Gedanke ist nicht etwa authentischer Selbstausdruck eines von Gott angesprochenen Menschen; er ist Folge subtiler Lenkung durch Institutionen, welche kein Problem darin erkannten, das für sie Nützliche in eins zu setzen mit dem Willen Gottes.

Das Bestreben der deutschen Jesuiten im Krieg war, im Gegensatz zu dem des Deutschen Reichs, von Erfolg gekrönt: Am 19. April 1917 wurde die lang ersehnte Aufhebung der Jesuitengesetze bekanntgegeben: Man war nun also wieder ohne Einschränkung zur Betätigung zugelassen. Im Nachgang freilich sollte sich herausstellen, dass das zähe Ringen obsolet geworden war: Durch die Bestimmungen zur Religionsfreiheit der Weimarer Reichsverfassung (1919) wären die Gesetze sowieso aufgehoben gewesen.[103]

Das Kriegsengagement der deutschen katholischen Ordenskongregationen von 1914 bis 1918 ist bis heute ein allenfalls spärlich erforschtes Feld. Gesicherte Aussagen zu treffen ist mangels entsprechender Vorarbeiten ein unsicheres Unterfangen. Hier ist die Forschung in den Ländern der ehemaligen westlichen Kriegsgegner deutlich weiter. Das in diesem Beitrag dargestellte und bisher für sich stehende Beispiel Konrad Nowaks zeigt aber, dass das Handeln der Ordensleitungen im Krieg und der Einfluss, den sie auf ihre Mitglieder – insbesondere die ‚Laienbrüder‘ – ausübten, einer kritischen Analyse bedarf. Der Umgang von religiösen Institutionen mit staatlichen Anforderungen, mit Nationalismus und Militarismus stellt dabei – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen, religiös aufgeladenen Konflikte in Osteuropa und im Nahen Osten – ein Thema von Relevanz dar. Eine fundierte Bearbeitung wäre nicht nur für die Kirchengeschichte von Wert. Auch theologisch scheint sich hier ein Feld aufzutun, das von Brisanz ist, und einiges Potential zur Selbstreflexion bietet.

___

Archivalien, Abkürzungen und Literatur

Archiv der Zentraleuropäischen Provinz der Gesellschaft Jesu (APECESJ), München

APECESJ Abt. 47, Nr. 731,1-3:

Nowak, Konrad, Kriegstagebuch des Musketier Konrad Nowak SJ (handschr. Mskr., 3 Bde.).

APECESJ Abt. 48-1, Nr. 62 (256-257):

Examen semestre und Noviziatsversprechen Konrad Nowak SJ (2. Mai 1910).

APECESJ Abt. 73 B, Nr. 2769:

Sternhagen, Martin, »… fühlte ich mich angetrieben, mit Freuden, als Apostel, an die Front zu gehen.« – Das Kriegstagebuch des Jesuitenbruders Konrad Nowak (1915-1918), [Magisterarbeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, als Mskr. gedr., 218 Seiten.] Frankfurt a. M. 2022.

APECESJ Abt. 252 B 60,4, Nr. 262,4:

Zusammenstellung aller Kriegsaktivitäten der deutschen und österreichischen Ordensprovinzen.

APECESJ Abt. 252 C 401, Nr. 161,3:

Schriftlicher Nachlass Konrad Nowak SJ (Konvolut).

APECESJ Abt. 800, Nr. 419:

Fotografie Konrad Nowak SJ (ca. 1910).

Mit Abkürzungen versehene Editionen und Nachschlagewerke

AdP Societas Jesu. Provincia(e) Germania(e) (Hg.), Aus der Provinz, 7 Folgen, Valkenburg / Köln (Luthe) 1914–1940.

CPG Societas Jesu. Provincia Germania (Hg.), Catalogus sociorum et officiorum dispersae Provinciae Germaniae Societatis Jesu, Gestel (St. Michaëlis) 1853–1921.

EEW Hirschfeld, Gerhard / Krumeich, Gerd / Renz, Irina (Hg.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn ²2014.

LThK² Höfer, Josef / Rahner, Karl (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Auflage, 14 Bde., Freiburg i. Br. 1957–1968.

LThK³ Kasper, Walter u.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, 11 Bde., Freiburg i. Br. 1993–2001.

MD Societas Jesu. Provincia(e) Germania(e) (Hg.), Mitteilungen aus der Deutschen Provinz, 21 Bde., Roermond (J.J. Romen) 1899–1966.

Gedruckte Quellen und Literatur

Acker, Hermann (Hg.), Am Lagerfeuer. Kriegsernst und Kriegshumor für unsere Soldaten im Felde und in der Heimat, Paderborn 1914–1918.

Baudrillart, Alfred, Deutscher Krieg und Katholizismus, Paris 1915.

Blaschke, Olaf, Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (KSG 122), Göttingen 1997.

Boockmann, Hartmut, Ostpreußen und Westpreußen (Deutsche Geschichte im Osten Europas 1), Berlin ²1993.

Braun, Fritz, Landeskunde der Provinz Westpreußen (Sammlung Göschen 570), Leipzig 1912.

Brodkorb, Clemens / Steiner, Niccolo, 100 Jahre Aufhebung des Jesuitengesetzes 1917 (Kleine Schriften aus dem Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten 4), München 2017.

Brodkorb, Clemens, Wenn Gott schlägt, so heilt er auch! Das Kriegstagebuch des Musketier Konrad Nowak SJ (1915–1918), in: JMKOG 12 (2016), 33-75.

Burkard, Dominik, Die Katholiken und der Erste Weltkrieg. Legitimation – Argumente – Rechtfertigungen, in: Lea Herberg / Sebastian Holzbrecher (Hg.), Theologie im Kontext des Ersten Weltkriegs. Aufbrüche und Gefährdungen (EThS 49), Würzburg 2016, 7-63.

Burke, Damien, Irish Jesuit Chaplains in The First World War, o.O. [Dublin] 2014.

Drüding, Johann, Vor Gott ein Kind – vor dem Feind ein Held. Gedanken, Gebete und Lieder, Köln 1915.

Duhr, Bernhard, Durch zum Sieg! Ein Kriegsruf an unsere tapferen Soldaten, München 81918.

Eder, Gottfried, Martin Vitt ein christlicher deutscher Held (1914–1917), München 1918.

Eder, Gottfried, Laienapostel im Weltkriege. Feldgabe einer Studenten-Kongregation, Vallendar / Schönstatt 1918.

Karl Egger, Seele im Sturm. Kriegserleben eines Feldgeistlichen, Innsbruck 1936.

Ernesti, Jörg, Der Vatikan im ersten Weltkrieg. Zwischen moralischer Autorität und politischer Ohnmacht, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 110-125.

von Faulhaber, Michael (Hg.), Das Schwert des Geistes. Feldpredigten im Weltkrieg, Freiburg i. Br. 1917.

Flageat, Marie-Claude, Les jésuites français dans la Grande Guerre. Témoins, victimes, héros, apôtres (Histoire religieuse de la France 31), Paris 2008.

Foucault, Michel, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, in: Ders., Die Hauptwerke, Frankfurt a. M. 2008, 703-1019.

Gatz, Erwin (Hg.), Akten zur Preussischen Kirchenpolitik in den Bistümern Gnesen-Posen, Kulm und Ermland 1885–1914. Aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes (VKZG A/21), Mainz 1977.

Geinitz, Christian, Der Weltkrieg als Weltgericht: Nationalisierung und Kriegstheorie der deutschen Katholiken zu Beginn des Ersten Weltkriegs am Beispiel der Erzdiözese Freiburg, in: Andreas Holzem (Hg.), Krieg und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Westens (KRiG 50), Paderborn 2009, 680-704.

Greschat, Martin, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick, Stuttgart 2014.

Hašek, Jaroslav, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk [Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Prag 1921–1923], übers. v. Grete Reiner, Berlin ²1999.

Hermann, Carl H., Deutsche Militärgeschichte. Eine Einführung, Frankfurt a. M. ²1968.

Hirschfeld, Gerhard / Krumeich, Gerd / Renz, Irina (Hg.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn ²2014.

[= EEW]

Höfer, Josef / Rahner, Karl (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Auflage, 14 Bde., Freiburg i. Br. 1957–1968.

[= LThK²]

Huber, Ernst R. / Huber, Wolfgang, Staat und Kirche von der Beilegung des Kulturkamps bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (SKNZJ 3), Berlin 1983.

Hürten, Heinz, Die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg, in: Wolfgang Michalka (Hg.), Der Erste Weltkrieg. Wirkung – Wahrnehmung – Analyse, München 1994, 725-735.

Istituto Giovanni XXIII (Hg.), Bibliotheca Sanctorum, Rom 1961.

Kasper, Walter u.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, 11 Bde., Freiburg i. Br. 1993–2001.

[= LThK³]

Koch, Gaudentius, Gottes Schlachtfeld. Ein Jahrgang Fünfminutenpredigten aus der Kriegszeit, Freiburg i. Br. 1917.

Königlich Preußisches Statistisches Landesamt (Hg.), Gemeindelexikon der Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen (Heft III: Regierungsbezirk Marienwerder), Berlin 1912.

Kremer, Franz, Der Rosenkranz, unsere Waffe im Felde und daheim. Praktische Anweisungen, den Rosenkranz mit großem Nutzen zu beten, Kevelaer 1915.

Lätzel, Martin, Die Katholische Kirche im Ersten Weltkrieg. Zwischen Nationalismus und Friedenswillen, Regensburg 2014.

Leonhard, Jörn, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München ³2014.

Leugers, Antonia, Das Ende der ‚klassischen‘ Kriegserfahrung: Katholische Soldaten im Zweiten Weltkrieg, in: Andreas Holzem (Hg.), Krieg und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Westens (KRiG 50), Paderborn 2009, 777-810.

Leugers, Antonia, Jesuiten in Hitlers Wehrmacht. Kriegslegitimation und Kriegserfahrung (KRiG 53), Paderborn 2009.

Mai, Gunther, »Verteidigungskrieg« und »Volksgemeinschaft«. Staatliche Selbstbehauptung, nationale Solidarität und soziale Befreiung in Deutschland in der Zeit des Ersten Weltkriegs (1900-1925), in: Wolfgang Michalka (Hg.), Der Erste Weltkrieg. Wirkung – Wahrnehmung – Analyse, München 1994, 583-602.[104]

Maier, Anton, Der Herrgott und der Weltkrieg. Eine klare Antwort auf eine ernste Frage, Augsburg 1917.

Melot, August, Das Martyrium des Belgischen Clerus, Paris 1915.

Meyer, Werner, Das Infanterie-Regiment von Grolmann (1. Posensches) Nr. 18 im Weltkriege (Erinnerungsblätter deutscher Regimenter 285), Oldenburg 1929.

Meynckens, Konstantin / von Festenberg-Pakisch, Wilhelm, Geistlicher Führer für die Laienbrüder der Gesellschaft Jesu, Paderborn 1914.

Nothomb, Pierre, Das Märtyrertum Belgiens, übers. v. A. Dietrich, Paris 1915.

Pesch, Tilmann, Der Soldatenfreund. Geleitbüchlein für katholische Soldaten, Freiburg i. Br. 131917.

Ruster, Thomas, Krieg gegen die Glaubensbrüder. Die Nationalisierung der Religion im Spiegel der Theologie, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 77-109.

Schäufele, Wolf-Friedrich, Der ‚Deutsche Gott‘. Kriegstheologie und deutscher Nationalismus im Ersten Weltkrieg, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 35-76.

Schatz, Klaus, Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983), 5 Bde., Münster 2013.

Schatz, Klaus, Zwischen Nationalismus und Völkerverständigung. Jesuitenzeitschriften im Ersten Weltkrieg, in: StZ 236 (2018), 521-533.

Schinhofen, J., Kriegsopfer und Meßopfer. Eine Parallele, Warendorf i. W. 1915.

Societas Iesu. Provincia(e) Germania(e) (Hg.), Aus der Provinz, 7 Folgen, Valkenburg / Köln (Luthe) 1914–1940.

[= AdP]

Societas Iesu. Provincia Germania (Hg.), Catalogus sociorum et officiorum dispersae Provinciae Germaniae Societatis Jesu, Gestel (St. Michaëlis) 1853–1921.

[= CPG]

Societas Iesu. Provincia(e) Germania(e) (Hg.), Mitteilungen aus der Deutschen Provinz, 21 Bde., Roermond (J.J. Romen) 1899–1966.

[= MD]

Societas Iesu. Provinciae Germaniae (Hg.), Nachrichten aus den deutschen Ordensprovinzen der Gesellschaft Jesu, 5 Folgen, Valkenburg 1921–1938.

Societas Iesu. Provincia Germania (Hg.), Stimmen der Zeit. Die Zeitschrift für christliche Kultur, Freiburg i. Br. 1914–1922.

Wingen, Josef, Die katholische Kirche im Dienste am Deutschen Volk und Vaterland, Köln 1937.

Winkler, Heinrich, Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert (Geschichte des Westens 1), München 32012.

Zimmermann, Otto, Der Gottesbeweis des Weltkrieges. Tatsachen und Gedanken, Münster 81914.

Zimmermann, Otto, Kriegsleid und Gottesglaube. Eine gemeinverständliche Theodizee, Münster ³1914.

[1] Dieser Beitrag fasst ausgewählte Ergebnisse der theologischen Magisterarbeit des Verfassers zusammen. Diese ist im »Archiv der Zentraleuropäischen Provinz der Gesellschaft Jesu« [= APECESJ, Kaulbachstr. 31/33, D-80539 München] einsehbar: Martin Sternhagen, »… fühlte ich mich angetrieben, mit Freuden, als Apostel, an die Front zu gehen.« – Das Kriegstagebuch des Jesuitenbruders Konrad Nowak (1915-1918), [Magisterarbeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, als Mskr. gedr., 218 Seiten] Frankfurt a. M. 2022: APECESJ Abt. 73 B, Nr. 2769. – Der Verfasser bedankt sich bei P. Dr. Niccolo Steiner SJ und Dr. Clemens Brodkorb für die Betreuung und viele hilfreiche Hinweise.

[2] Karl Egger [SJ], Seele im Sturm. Kriegserleben eines Feldgeistlichen, Innsbruck 1936, 227-229.

[3] Vgl. Olaf Blaschke, Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (KSG 122), Göttingen 1997, 190-203.

[4] Konrad Nowak [SJ], Kriegstagebuch des Musketier Konrad Nowak SJ (handschr. Mskr., 3 Bde.): APECESJ Abt. 47, Nr. 731,1-3 [im Folgenden: KtbKN].

[5] Vgl. Ernst R. Huber / Wolfgang Huber, Staat und Kirche von der Beilegung des Kulturkamps bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (SKNZJ 3), Berlin 1983, 202-209.

[6] Vgl. CPG 1914–1919 [hier: Personalnachrichten]; Klaus Schatz, Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983), 5 Bde., Münster 2013, hier: Bd. II (1872–1917), 316. Zum Vergleich: Im Deutschen Reich fielen aus der männlichen Gesamtbevölkerung (inkl. Minderjähriger) im 1. WK ca. 6% (vgl. Rüdiger Overmans, s.v. Kriegsverluste, in: EEW, 663-666). Die Kriegsverluste der Provincia Germania betrugen im selben Zeitraum 2% ihrer Mitglieder. Studentische Korporationen nationaler Prägung (wie z.B. Burschenschaften), deren Mitgliederstruktur hinsichtlich Geschlecht, Alter und akademischer Ausbildung in etwa den Jesuiten entsprach, wiesen mitunter auch mehr als 10% Kriegsverluste auf. Vgl. Sternhagen, »…fühlte ich mich angetrieben«, 47-56 (hier v.a. Anm. 279, 293 u. 294).

[7] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 315f.

[8] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 316f.

[9] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 316f.

[10] Vgl. Jeffrey Verhey, s.v. Augusterlebnis, in: EEW, 357-360.

[11] Vgl. AdP 2 (24.09.1914), 4; AdP 4 (22.10.1914), 4; CPG 1913–1916 [hier: Besetzung der Ämter].

[12] Vgl. AdP 1 (13.09.1914), 2; AdP 7 (10.12.1914), 2; AdP 18 (16.06.1915), 1f.; MD 55/VII (St. Ignatius 1915), 61f.

[13] Vgl. Clemens Brodkorb, Wenn Gott schlägt, so heilt er auch! Das Kriegstagebuch des Musketier Konrad Nowak SJ (1915–1918), in: JMKOG 12 (2016), 33-75; Sternhagen, »…fühlte ich mich angetrieben«, 21-56.

[14] Vgl. Königlich Preußisches Statistisches Landesamt (Hg.), Gemeindelexikon der Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen (Heft III: Regierungsbezirk Marienwerder), Berlin 1912, 72-73 (lfd. Nr. 20).

[15] Vgl. Hartmut Boockmann, Ostpreußen und Westpreußen (Deutsche Geschichte im Osten Europas 1), Berlin ²1993, 376-391; Fritz Braun, Landeskunde der Provinz Westpreußen (Sammlung Göschen 570), Leipzig 1912, 51-56.

[16] Vgl. zwei Briefe Nowaks vom 12. April 1956: APECESJ Abt. 252 C 401, Nr. 161,3.

[17] Von ca. 1910: APECESJ Abt. 800, Nr. 419.

[18] Vgl. Brodkorb, Wenn Gott schlägt, 75.

[19] Vgl. Hugo Rahner, s.v. Kadavergehorsam, in: LThK² 5 (1960), Sp. 1237f.

[20] Konstantin Meynckens [SJ] / Wilhelm von Festenberg-Pakisch [SJ], Geistlicher Führer für die Laienbrüder der Gesellschaft Jesu, Paderborn 1914, 164f.

[21] Vgl. Meynckens / Festenberg-Pakisch, Geistlicher Führer, 161f.

[22] Meynckens / Festenberg-Pakisch, Geistlicher Führer, 168f.

[23] Examen semestre und Noviziatsversprechen Konrad Nowak SJ (2. Mai 1910): APECESJ Abt. 48-1, Nr. 62 (256-257).

[24] Vgl. u.a. CIC/1983, can. 220.

[25] Vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, in: Ders., Die Hauptwerke, Frankfurt a. M. 2008, 703-1019, hier: 852-859, 876-882 u. 935-962.

[26] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 152-160.

[27] Meynckens / Festenberg-Pakisch, Geistlicher Führer, 618f.

[28] Übernommen aus: Schatz, Deutsche Jesuiten III (1917–1945), 104 (dort Anm. 462).

[29] Vgl. Celestino Testore, s.v. Alfonso Rodriguez, in: Istituto Giovanni XXIII (Hg.), Bibliotheca Sanctorum, Rom 1961, Sp. 861-863.

[30] AdP 54 (Oktober 1917), 1.

[31] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 155.

[32] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten III (1917–1945), 104f.

[33] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 71f.

[34] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten III (1917–1945), 45 (dort Anm. 154).

[35] Vgl. zur Wertschätzung bäuerlicher Rekruten im Militär Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München ³2014, 346.

[36] Vgl. u.a. AdP 19 (02.07.1915), 1.

[37] Vgl. Burkhart Schneider, s.v. Jesuiten, in: LThK² 5 (1960), Sp. 912-920.

[38] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 298-314; Clemens Brodkorb / Niccolo Steiner, 100 Jahre Aufhebung des Jesuitengesetzes 1917 (Kleine Schriften aus dem Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten 4), München 2017.

[39] Vgl. Heinrich Winkler, Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert (Geschichte des Westens 1), München 32012, 835-838.

[40] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 314-321.

[41] Vgl. Klaus Schatz, Zwischen Nationalismus und Völkerverständigung. Jesuitenzeitschriften im Ersten Weltkrieg, in: StZ 236 (2018), 521-533; Martin Greschat, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick, Stuttgart 2014, 15-51.

[42] Vgl. u.a. Franz Kremer [SJ], Der Rosenkranz, unsere Waffe im Felde und daheim. Praktische Anweisungen, den Rosenkranz mit großem Nutzen zu beten, Kevelaer 1915; Tilmann Pesch [SJ], Der Soldatenfreund. Geleitbüchlein für katholische Soldaten, Freiburg i. Br. 131917; Otto Zimmermann [SJ], Der Gottesbeweis des Weltkrieges. Tatsachen und Gedanken, Münster 81914; Ders., Kriegsleid und Gottesglaube. Eine gemeinverständliche Theodizee, Münster ³1914.

[43] Hermann Acker [SJ] (Hg.), Am Lagerfeuer. Kriegsernst und Kriegshumor für unsere Soldaten im Felde und in der Heimat, Paderborn 1915–1918.

[44] Vgl. AdP 10 (02.02.1915), 4; AdP II/3 (15.03.1919), 3.

[45] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten II (1872–1917), 315.

[46] Leonhard, Pandora, 206.

[47] Vgl. Leonhard, Pandora, 205-264.

[48] Vgl. Societas Iesu. Provinciae Germaniae (Hg.), Nachrichten aus den deutschen Ordensprovinzen der Gesellschaft Jesu, 5 Folgen, Valkenburg 1921–1938, hier: Heft V/1 (Dezember 1934) u. V/2 (April 1935); APECESJ Abt. 252 B 60,4, Nr. 262,4 (interne Zusammenstellung aller Kriegsaktivitäten der deutschen und österreichischen Ordensprovinzen).

[49] Vgl. AdP 1914–1919; MD 1914–1919.

[50] Vgl. Jörg Ernesti, Der Vatikan im ersten Weltkrieg. Zwischen moralischer Autorität und politischer Ohnmacht, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 110-125.

[51] Das Aushandeln späterer Belohnung als Anreiz zur Kriegsunterstützung: Vgl. Leonhard, Pandora, 224.

[52] Vgl. u.a. MD 53/VI (Weihnachten 1914), 660; MD 54/VII (Ostern 1915), 49-51.

[53] MD 54/VII (Ostern 1915), 5.

[54] Vgl. AdP 1914–1918.

[55] Vgl. Schatz, Deutsche Jesuiten V (Biogramme), 99.

[56] Vgl. Antonia Leugers, Jesuiten in Hitlers Wehrmacht. Kriegslegitimation und Kriegserfahrung (KRiG 53), Paderborn 2009, 38f.

[57] Antonia Leugers, Das Ende der ‚klassischen‘ Kriegserfahrung: Katholische Soldaten im Zweiten Weltkrieg, in: Andreas Holzem (Hg.), Krieg und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Westens (KRiG 50), Paderborn 2009, 777-810, hier: 793.

[58] Dieser Terminus ist meiner Kenntnis nach bisher noch nicht besetzt in den historischen Wissenschaften. Sollte er im weiten Feld der militärhistorischen Forschungsliteratur bereits Verwendung gefunden haben, wäre eine plagiative Aneignung keinesfalls intendiert.

[59] Vgl. etwa die Gegenüberstellung der Kriegskennzahlen verschiedener deutscher Ordenskongregationen in Josef Wingen, Die katholische Kirche im Dienste am Deutschen Volk und Vaterland, Köln 1937.

[60] Vgl. Bruno Thoss, s.v. Orden/militärische Auszeichnungen, in: EEW, 757.

[61] Zitat aus einem Feldpostbrief Konrad Nowaks, in: AdP 33 / 23.04.1916, 3.

[62] Vgl. Dominik Burkard, Die Katholiken und der Erste Weltkrieg. Legitimation – Argumente – Rechtfertigungen, in: Lea Herberg / Sebastian Holzbrecher (Hg.), Theologie im Kontext des Ersten Weltkriegs. Aufbrüche und Gefährdungen (EThS 49), Würzburg 2016, 7-63; Heinz Hürten, Die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg, in: Wolfgang Michalka (Hg.), Der Erste Weltkrieg. Wirkung – Wahrnehmung – Analyse, München 1994, 725-735.

[63] Vgl. Martin Lätzel, Die Katholische Kirche im Ersten Weltkrieg. Zwischen Nationalismus und Friedenswillen, Regensburg 2014, 22-24.

[64] Vgl. Lätzel, Katholische Kirche, 34-40.

[65] Vgl. Lätzel, Katholische Kirche, 39.

[66] Michael von Faulhaber, Kreuz und Krone (27.01.1916), in: Ders. (Hg.), Das Schwert des Geistes. Feldpredigten im Weltkrieg, Freiburg i. Br. 1917, 362-367, hier: 362.

[67] Vgl. Wolf-Friedrich Schäufele, Der ‚Deutsche Gott‘. Kriegstheologie und deutscher Nationalismus im Ersten Weltkrieg, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 35-76.

[68] Vgl. Thomas Ruster, Krieg gegen die Glaubensbrüder. Die Nationalisierung der Religion im Spiegel der Theologie, in: Joachim Negel / Karl Pinggéra (Hg.), Urkatastrophe. Die Erfahrung des Krieges 1914–1918 im Spiegel zeitgenössischer Theologie, Freiburg i. Br. 2016, 77-109, hier: 88-98.

[69] Vgl. u.a. Pierre Nothomb, Das Märtyrertum Belgiens, Paris 1915; August Melot, Das Martyrium des Belgischen Clerus, Paris 1915; Alfred Baudrillart [CO], Deutscher Krieg und Katholizismus, Paris 1915.

[70] Vgl. Schäufele, Der ‚Deutsche Gott‘, 42-71.

[71] Vgl. Erwin Gatz (Hg.), Akten zur Preussischen Kirchenpolitik in den Bistümern Gnesen-Posen, Kulm und Ermland 1885–1914. Aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes (VKZG A/21), Mainz 1977, LXXXVII-XC.

[72] Vgl. Lätzel, Friedenswillen, 34-40.

[73] Schäufele, Der ‚Deutsche Gott‘, 59f.

[74] Vgl. Ruster, Glaubensbrüder, 78.

[75] Gaudentius Koch [OFMCap], Gottes Schlachtfeld. Ein Jahrgang Fünfminutenpredigten aus der Kriegszeit, Freiburg i. Br. 1917, 122f.

[76] Johann Drüding, Vor Gott ein Kind – vor dem Feind ein Held. Gedanken, Gebete und Lieder, Köln 1915, 4f.

[77] Anton Maier, Der Herrgott und der Weltkrieg. Eine klare Antwort auf eine ernste Frage, Augsburg 1917.

[78] Vgl. Marie-Claude Flageat, Les jésuites français dans la Grande Guerre. Témoins, victimes, héros, apôtres (Histoire religieuse de la France 31), Paris 2008.

[79] Vgl. Damien Burke, Irish Jesuit Chaplains in The First World War, o.O. [Dublin] 2014.

[80] Vgl. Societas Iesu. Provincia Germania (Hg.), Stimmen der Zeit. Die Zeitschrift für christliche Kultur, Freiburg i. Br. 1914-1922.

[81] Vgl. Ruster, Glaubensbrüder, 79-93.