Johann Hinrich Claussen blickt in seinem Buch „Gottes Bilder“ auf 2000 Jahre christliche Bildkultur – und über den europäischen Tellerrand. Eine Rezension von Johanna Di Blasi

Eine tiefe Fremdheitserfahrung nimmt der Autor, Theologe und EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen als Ausgangspunkt, um die Geschichte christlicher Kunst neu und anders zu erzählen: das Gefühl, das einen in Sammlungen mit alter Kunst beschleichen kann, etwa im Berliner Bode-Museum, wenn man sich zwischen all den Kreuzigungen, Madonnen, Heiligen vor Goldgrund, Flügelaltären und sakralen Utensilien verloren vorkommt. Was einem vertraut sein sollte, weil es kulturprägend war, wirkt merkwürdig fremd oder sogar stumm:

„Man versteht sie nicht, sie sprechen nicht zu einem, man erkennt nicht, was sie zeigen und sagen.“ (15).

Der Autor stellt der irritierenden Fremdheitserfahrung in „Gottes Bilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst“ ein anders Museum entgegen. Dieses hat die Form eines Buches, das nicht in Kapitel, sondern in zwölf Säle unterteilt ist. Das Besondere: Es ist ein imaginäres Museum, in dem religiöse Bildwerke ihre Funktionen zurückerhalten. Dies geschieht unter Einbeziehung aktueller kunst- und bildwissenschaftlicher Forschungen, aber dezidiert aus der Perspektive des Theologen und kunstinteressierten Laien.

Musée imaginaire christlicher Kunst

Die Erschaffung eines imaginierten Museums erinnert natürlich an André Malraux. Dessen „musée imaginaire“ hatte die technische Vervielfältigung von Kunstwerken zur Grundlage und deren massenhafte Verbreitung um den Preis ihrer Loslösung von historischen und zeitlichen Kontexten. Eine berühmte Fotografie zeigt Malraux in seinem Arbeitszimmer, der Boden übersät mit Kunstreproduktionen. Im Musée imaginaire weichen lineare Erzählungen zeiten- und kulturenübergreifenden Bezugsnetzen.

Auch Claussen eröffnet einen Freiraum, der überraschende Querbezüge erlaubt. Anders als Malraux aber geschieht das nicht auf der Grundlage von Dekontextualisierung, sondern als Bemühung neuer Verortung und zumindest partielle Überwindung eurozentrischer Blickverengungen. Drei Fragen sind dabei leitend. Was ist das richtige Bild? In welchen Funktionszusammenhängen standen sakrale Bildwerke, die keine «Kunst» im neuzeitlichen Sinn waren. Und wie könnte die Zukunft der weit zurückreichenden christlichen Bildgeschichte aussehen?

Die erste Leitfrage wirft der Autor bereits im Einlassbereich seines imaginierten Museums in komplexer Weise auf: anhand einer wenig bekannten Druckgrafik von Theodor Galle. Die Illustration stammt aus einem 1601 in Antwerpen veröffentlichten Erbauungsbuch: „Veridicus Christianus“ (Christlicher Wahrsager). Sie zeigt Christus, der mit Dornenkrone und schwerem Holzkreuz auf einem Hügel ausharrt, während zu seinen Füssen zehn Maler in Pluderhosen vor Staffeleien Platz genommen haben. Nur der am weitesten entfernte Künstler malt ein realistisches Bild der Szene.

Der Heiland auf dem Hügel sieht leidend aus, vielleicht auch deswegen, weil jeder der Künstler etwas anderes malt, einer sogar den Teufel.

„Fast komisch wirkt diese Illustration: So viele begabte, engagierte Maler, und bis auf einen einzigen versagen sie alle. Jeder malt, was er sehen will. […] Aber andererseits: Es scheint nun einmal diesen Drang zu geben, sich ein Bild des Göttlichen und Heiligen zu machen.“ (19) Weil alle die Szene aus anderen Blickwinkeln schildern, ist es unvermeidlich, dass viele Christusbilder entstehen. Man könne dies, schreibt Claussen, als Ausweis künstlerischer Freiheit und religiöser Kreativität ansehen, jedenfalls solange es sich nicht um krasse „Fehlbildungen“ handle.

Der Drang, sich ein Bild des Göttlichen und Heiligen zu machen

Galles Grafik führt ein spannungsreiches „Zugleich“ von Bildkreation und Bildkritik vor Augen. Dies ist Herausforderung auch für jeden Glaubenden, insofern auch für den einzelnen Christen oder die Christin innere Bilder leitend sind, die alle ihre Begrenzungen aufweisen. Das eine wahre Bild, die Vera Ikon, wird also schwerlich auffindbar sein. Und doch haben wahre, und das heisst wirkmächtige Bilder im religiösen Leben über die Zeiten hinweg bis zum heutigen Tag ihren Platz: Dort nämlich, wo „Schutz, Trost, Heilung“ gebraucht werden und es um „Vertrauen, Vergewisserung, Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, Gemeinschaft, Lebenskraft und spirituelle Macht“ geht. (42)

Ausgehend von einem derartigen Bildverständnis kann der Autor entspannt sowohl auf einen Blutjaspis in Amulettform aus frühchristlicher Zeit blicken – eines der frühesten Kreuzigungsbilder überhaupt; es stellt Christus in den Kontext magischer Praxis und anderer Götternamen –, als auch auf populäre Gnadenbilder aus der katholischen Herz-Jesu-Frömmigkeit oder „inbrünstige Ikonenverehrung“ orthodoxer Kirchen.

Ikonenkult wurde im protestantischen, aufgeklärten Westeuropa als Rückfall in vorchristliches Heidentum interpretiert. „Muss man so streng urteilen?“, fragt der Autor. Man könne in solchen Formen ja auch „eine gelungene Kultursynthese sehen.“ (91)

Über die Jungfrau von Guadalupe weiss Claussen, dass dieses Gnadenbild nicht primär im Kontext katholischer Missionierung der indigenen Bevölkerung eingesetzt wurde, sondern kreolischer Selbstbehauptung erwuchs. Kreolen sahen sich gegenüber spanischen Spaniern als das neue erwählte Volk und Mexiko-Stadt als neues Jerusalem. „Die Kräfteverhältnisse sollten sich zugunsten der Kreolen verschieben. Und das Symbol dafür war die Jungfrau von Guadalupe.“ (203)

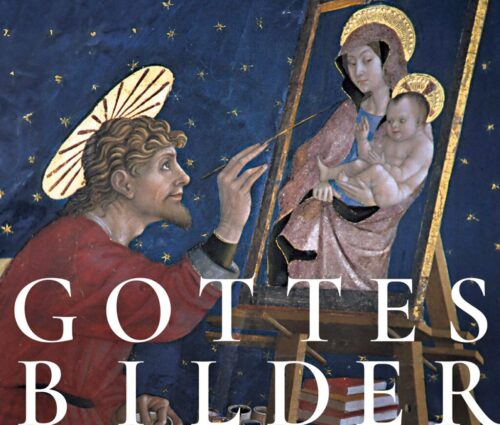

Ein kleiner Korpus an Gemälden aus der Neuen Welt hat den göttlichen Ursprung des Gnadenbildes zum Thema: Gott selbst greift zu Pinsel und Farbe, um die allerwundertätigste Madonna von Guadalupe zu malen.

Nicht alle Wege führen nach Rom

Bemühungen, aus eurozentrischen Blickverengungen auszubrechen, ziehen sich durch das gesamte Buch. Gleich zu Beginn überraschen Abzweigungen ins frühchristliche Syrien, zu Säulenheiligen als quasi Vorläufern der Performancekunst, und nach Äthiopien:

„In europäischer Perspektive galt die äthiopische Christenheit lange als ein lebendes Fossil. Abgeschnitten von den Fortschritten der Moderne, in uralten Traditionen verfangen […]. Wie man sich täuschen kann: Als einzige eigenständige und weit vorkoloniale Gestalt des Christentums in Afrika wurde sie im 20. Jahrhundert zum innig verehrten und höchst inspirierenden Vorbild nicht weniger afroamerikanischer Christen.“ (75)

Mit der neureligiösen Bewegung des Rastafarianismus entstand im 20. Jahrhunderts in Jamaika eine religiös-sozial-politische Subkultur, „eine Art Gegen-Christentum, das gegen die Unterdrückung schwarzer Menschen aufbegehrte“. (75) Äthiopische Kreuze aus dem 2. und 3. Jahrhundert tauchten auf einmal als Aufdrucke auf T-Shirts oder Jeansjacken auf.

Der erfundene Ikonoklasmus

Wie gross der Drang ist, sich Bilder des Göttlichen und Heiligen zu machen, zeige sich selbst noch beim Ikonoklasmus, der religiösen Bilderzerstörung. Dem protestantischen Bildersturm sei eine Bilderflut direkt auf den Fuss gefolgt. Etwa 500 Porträts seien allein von Martin Luther angefertigt worden. Dies machte Luther zur bis dato meistporträtierten Person der Geschichte und das Luther-Bild zur «lutherischen Spielart der Andachtsbilder».

Den byzantinischen Bilderstreit, hier folgt der Autor den Byzantinisten Leslie Brubaker und John Haldon, habe es in der überlieferten Form wahrscheinlich nicht gegeben. Glaubwürdige Belege für staatliche Ikonenverbote und systematische Zerstörungen fehlten. Was wir Bilderkult nennen, habe nicht zum Ikonoklasmus geführt, vielmehr sei der Kult erst aus dem Diskurs über den Ikonoklasmus entstanden. [1] Mit weitreichenden Folgen, darunter die zum Teil bis heute fortdauernde konfessionelle Spaltung in der Bilderfrage.

Konfessionelle Spaltung in der Bilderfrage.

Selbst das alte Israel war, das belegen archäologische Forschungen, voller Bilder des Heiligen; trotz des mosaischen Bilderverbots. Gerade auch das Goldene Kalb, das in Wahrheit ein Jungstier gewesen sei, habe als Symbol für Kraft und Fruchtbarkeit auch im Jahwe-Kult eine positive Bedeutung besessen.

Den Blurb, also den empfehlenden Klappentext, hat kein anderer als der frühere Direktor des British Museum für Claussen verfasst. Neil MacGregors Urteil über „Gottes Bilder“: „Eine brillante Geschichte des Christentums in sorgfältig ausgewählten, kenntnisreich und kurzweilig erklärten Bildern. Das Buch erzählt nicht nur höchst spannend, wie sich Menschen Gott vorgestellt haben, sondern auch von den Gefühlen, Gedanken und Hoffnungen von Christen weltweit in den letzten 2000 Jahren“.

Es existieren viele Regalmeter mit Literatur zu christlicher Kunst. Eine gut recherchierte und zugleich gut lesbare Überblickgeschichte aber hat gefehlt. «Gottes Bilder» füllt diese Lücke. Johann Hinrich Claussen leistet mit seinem Buch zudem einen wertvollen Beitrag zur ökumenischen Verständigung über Bilder.

Buch: Johann Hinrich Claussen: Gottes Bilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst, München: C.H. Beck 2024

https://www.chbeck.de/claussen-gottes-bilder/product/36959134

[1] Vgl. Leslie Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm, Bloomsbury 2012; Leslie Brubaker und John Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680–850: A History, Cambridge 2011.

Johanna Di Blasi ist promovierte Kunsthistorikerin, Kulturjournalistin und Podcasterin. Als Mitarbeiterin der reformierten Landeskirche in Zürich ist sie für die Online-Plattform RefLab tätig. Dort schreibt sie die Blogserie «Wildwechsel» mit Tierbegegnungen.