Ulrich Berges hinterfragt die Vorstellung eines nur befreienden Gottes. Anhand zentraler Texte des Alten Testaments identifiziert er ein komplexes Gefüge aus Errettung und asymmetrischer Abhängigkeit.

Der Untertitel dieses Beitrags mag auf den ersten Blick erstaunen, denn wie gehen der Gott Israels als der Befreier aus dem Sklavenhaus Ägypten und der Sklavenhalter zusammen?[1] Tritt JHWH wirklich als Eigentümer von Sklaven in der Hebräischen Bibel auf?

Der Frankfurter Philosoph Christoph Menke kommt in seiner großen Monographie „Theorie der Befreiung“ aus dem Jahr 2022 zu genau diesem Ergebnis und leitet daraus die entscheidende Frage ab: „Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist eine Beziehung der Abhängigkeit, ja des Gehorsams, der Unterwerfung. Darauf richtet sich der Zweifel, dass die religiöse Beziehung – eben dadurch, also in Wahrheit – befreiend ist: Wie kann sich unterwerfen befreiend sein?“[2]

Der Befreiungsimpuls, den die Exodus-Erzählung und ihre vielfältigen Rezeptionen im Alten und Neuen Testament ausgelöst haben, soll nicht geleugnet werden. Im Gegenteil, er ist mit Nachdruck zu unterstreichen. Zugleich gilt, dass weder das jüdische Pessach noch das christliche Ostern für Sklavinnen und Sklaven wesentliche Besserungen oder gar die Entlassung in die Freiheit mit sich gebracht hätten. Die Vorstellung, dass das antike Judentum, die Frühkirche oder die mittelalterliche Theologie Vorreiter für die Abschaffung der Sklaverei gewesen wären, ist falsch und irrig.[3] Auch reicht die Aussage nicht aus, die Sklaverei sei ein kulturell- gesellschaftliches Faktum gewesen, gegen das die biblische Botschaft eben machtlos gewesen wäre. Diese Begründung greift viel zu kurz. Die biblischen Schriften waren nicht einfach machtlos gegenüber der konkreten Lebenswelt, denn der biblische Monotheismus ist das beste Beispiel für eine Durchbrechung bisher gültiger Normen und Praktiken in der antiken Umwelt. Die Sklaverei wurde nicht nur von außen, sondern auch von innen, von den biblischen Schriften selbst gestützt.

Die Sklaverei wurde von den biblischen Schriften selbst gestützt.

Der südafrikanische Neutestamentler und Patrologe Chris de Wet spricht von „doulology“, von einer gesamtbiblischen Weltsicht, welche die Hierarchie von Herrn und Sklavinnen und Sklaven legitimiert und perpetuiert.[4] Aber ist JHWH nicht der Gott der Errettung aus dem Sklavenhaus Ägypten, also der Begründer einer Gesellschaft der Befreiten und daher Freien? Die Historizität des Exodus aus Ägypten gehört zu den am meisten diskutierten Fragen der alttestamentlichen Wissenschaft. Letzte Gewissheiten sind nicht zu erreichen, wohl aber Wahrscheinlichkeiten auszumachen. So geht der Wiener Ägyptologe Manfred Bietak wie viele andere vor ihm davon aus, dass es um 1200 v. Chr. zu einer Fluchtbewegung von Proto-Israeliten gekommen ist, die im Nachhinein als göttliche Rettungstat interpretiert und weitergetragen wurde.[5] Die Exodus-Erzählung ist das Paradebeispiel für einen Mythos, der eine breite Gedächtnisspur in der Menschheitsgeschichte hinterlassen hat.[6]

Der Bundesschluss am Sinai, der die Befreiten zum Gehorsam gegenüber JHWH verpflichtet, ist eine politische Kategorie, die im antiken Israel erstmalig auf das Gott-Mensch-Verhältnis angewandt worden ist. Der 2024 verstorbene Ägyptologe Jan Assmann spricht in diesem Zusammenhang von „Umbuchung“ von der politischen in die religiöse Sphäre.[7] Wenn vom Bundesschluss Gottes die Rede ist, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass damit ein politisches Konzept in die DNA der drei monotheistischen Religionen eingeprägt ist, das mit einer strikten Gehorsamsverpflichtung einhergeht.[8]

Der ebenfalls 2024 verstorbene Alttestamentler Norbert Lohfink prägte den Begriff vom „Gottessklaventum“, weil die Befreiten ganz dem Befreier gehören: „So führt die Exodus-Theologie einerseits dazu, daß menschliche Sklaverei abgebaut wird, andererseits wird aber nicht etwa eine Theologie der Freiheit, sondern eine Theologie des Gottessklaventums erreicht.“[9] Die Befreiung aus der Gewalt Ägyptens dient nicht der Eigenermächtigung Israels, sondern hat die Dienstbarkeit für den göttlichen Herrn zum Ziel. „Dienen“ ist eine Übersetzung, die der hebräischen Wurzel ‘āḇaḏ durchaus entspricht, aber in diesem Kontext ungenügend ist. Es geht bei der Beziehung, die JHWH durch die Errettung aus Ägypten mit seinem Volk hergestellt hat, nicht um ein Dienstverhältnis, das Israel aufkündigen könnte, sondern um eine starke asymmetrische Abhängigkeit, für die „Sklaventum“ die einzig angemessene Bezeichnung ist.[10]

„Sklaventum“ die einzig angemessene Bezeichnung

Weil JHWH der Besitzer seines Volkes ist, das er sich durch den erfolgreichen Exodus erworben hat, sind alle Mitglieder Israels seine Sklaven (‘āḇāḏîm). Deshalb kann er sie im Fall des Ungehorsams und Treuebruchs auch wieder nach Ägypten zurückbringen, wo sie sich als Sklaven und Sklavinnen zum Kauf anbieten müssen, ohne jedoch einen Käufer zu finden (Dtn 28,68). Das ist die Höchststrafe, denn ohne Käufer sind sie dem Betteln, der Prostitution, dem sozialen Tod ausgeliefert.

Ein Sklavereihintergrund liegt auch in Jes 44,5b vor, wenn es dort heißt, manche Deportierte in Babel würden sich le-yhwh „JHWH zugehörig“ auf die Hand schreiben, d.h. eingravieren. Wie Sklaven die Namen ihrer Eigentümer eingebrannt bekamen, so graviert sich das exilierte Israel den Namen seines göttlichen Besitzers freiwillig ein.[11]

Israel graviert sich den Namen seines Besitzers ein.

Der zentralste Text für den Gott Israels als Besitzer seines Volks, das von ihm absolut abhängig ist, findet sich in Lev 25. Das Kapitel steht am Ende des so genannten Heiligkeitsgesetzes (Lev 17–26). Im Gegensatz zu den älteren Rechtskorpora Bundesbuch und Deuteronomium, in denen die Schuldsklaverei von Israeliten über Israeliten zwar erlaubt, aber auf sechs Jahre begrenzt war (Ex 21,2–11; Dtn 15,12–18), ist dies im Heiligkeitsgesetz nicht mehr der Fall.[12]

Dort heißt es jetzt: „Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, sollst du ihn keine Sklavenarbeit tun lassen. Wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein, bis zum Jobeljahr soll er bei dir arbeiten. Dann soll er von dir wegziehen, er und seine Kinder mit ihm, und er soll zu seinem Familienverband und zum Besitz seiner Vorfahren zurückkehren. Denn meine Sklaven sind sie, die ich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Nicht sollen sie verkauft werden, wie man einen Sklaven verkauft“ (Lev 25,39–42 [eigene Übersetzung]).

Obwohl das biblische Hebräisch ein Wort für den Freigelassenen kennt, ḥǒpšî, wird es trotz des Exodus-Kontext hier nicht gebraucht. Nach Norbert Lohfink ist der Grund dafür offensichtlich: „Es hat hier keinen Platz, weil der Israelit, der sich um seiner Schulden willen verkauft, gar nicht zum wirklichen Sklaven gemacht werden darf. Er muss als „Tagelöhner“ (śāḵîr) und „Beisasse“ (tôšāḇ) behandelt werden (Lev 25,40). Dies ist aber wiederum darin begründet, daß ja alle Israeliten Sklaven JHWHs sind.“[13]

Dass die Entlassung aber nur im Jobeljahr, also erst jedes 50. Jahr stattfinden soll, war für die Betroffenen eine Katastrophe. Denn bei der geringen Lebenserwartung in der Antike musste das für viele lebenslänglich bedeuten. Entgegen den gängigen deutschen Übersetzungen (Elberfelder, Zürcher, Einheitsübersetzung) steht in Lev 25,39ff. nicht das Wörtchen „frei“. Dies ist keine exegetische Detailfrage, sondern sehr wichtig, denn das Biblische Hebräisch kennt überhaupt kein Wort für „frei“ oder „Freiheit“. Das rabbinische und in das moderne Hebräisch übernommene Wort für „Freiheit“ (ḥerût) gibt es in der hebräischen Bibel nicht.

Was dem am nächsten kommt ist der Begriff ḥǒpšî, der in den antiken und modernen Übersetzungen mit „frei“ wiedergegeben wird (z.B. in Ex 21,2). Aber der ḥǒpšî ist nicht der Freie, der „freeman“ (griech. eleutheros; lat. liber), sondern der aus der Sklaverei Entlassene, der „freedman“ (griech. apeleutheros; lat. libertus).[14] Gerade weil dieser Begriff sozial-ethisch bedenklich war, wird er in den Erzählungen über die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägyptens konsequent vermieden.

Fazit: Exegetisch und theologisch führt die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens nicht in die Freiheit, sondern in die bleibende Abhängigkeit vom befreienden Gott. Für dieses unkündbare Abhängigkeitsverhältnis kann nur der Sklavenbegriff ‘æḇæḏ stehen. JHWH ist also zugleich der Befreier seines Volks aus der Tyrannei des Pharaos und der Eigentümer seiner Erlösten, seiner Sklaven (‘āḇāḏîm). Diese Ambiguität ist auszuhalten und nicht durch falsche oder abschwächende Übersetzungen zu umgehen.[15]

____

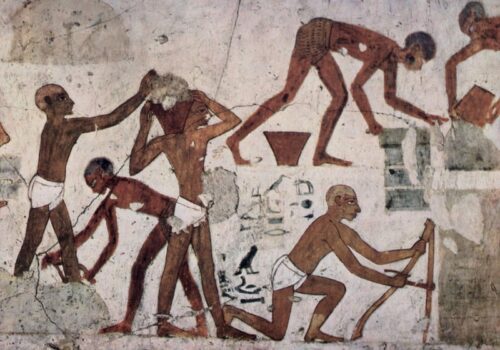

Beitragsbild: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Maler_der_Grabkammer_des_Rechmirê_002.jpg

[1] Dieser Beitrag ist die stark verkürzte Version meiner Bonner Abschiedsvorlesung vom 31.1.2025.

[2] C. Menke, Theorie der Befreiung, Berlin 2022, 356.

[3] C. Hezser, Jewish Slavery in Antiquity, 2005; repr. 2009, 20: E. Hermann-Otto, Manumissio, in: Reallexikon für Antike und Christentum 24 (2012) 56-75 (hier 71).

[4] Ch. L. de Wet, The Unbound God. Slavery and the Formation of Early Christian Thought, London 2018, 19.

[5] M. Bietak, Ägypten und der Exodus: Ein altes Thema, ein neuer Ansatz, in: Ägypten und Altes Testament 100 (2022) 151–180 (hier: 158).

[6] J. Assmann, Exodus. Die Revolution der Alten Welt, München 32015, 20f.

[7] J. Assmann, Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa, München 2000, 51.

[8] C. Hezser, Slavery and the Jews, 450: „Given the Hebrew Bible’s emphasis on obedience to Divine laws and regulations revealed at Sinai (cf. Exod. 19–23), the slave metaphor stresses the need for Israelites’ compliance to God and God’s option to punish misdeeds.”

[9] N. Lohfink, Art. ḥǒpšî, in: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament III (1982) 123–128 (hier 127–128).

[10] U. Berges, The Semantics of Dependency in the Book of Isaiah and Beyond, in: W. Kinzig/ B. Loose (Hg.), Control, Coercion, and Constraint: The Role of Religion in Overcoming and Creating Structures of Dependency, Berlin 2025, 27–44.

[11] U. Berges, Jesaja 40–48, Freiburg i. Br. 22020, 324.

[12] U. Berges, Die Sklavengesetze im Pentateuch. Befreiung oder gesetztes Unrecht?, in: B. Schmitz u.a. (Hg.), Vor allen Dingen: Das Alte Testament. FS Dohmen, (Herders Biblische Studien 100), Freiburg i. Br. 2023, 120–130.

[13] N. Lohfink, Art. ḥǒpšî, TWAT III, 127.

[14] Siehe Apg 6,9: “Synagoge der Libertiner“.

[15] U. Berges, Ambiguitäten im Gottesbild JHWHs aus alttestamentlicher Sicht, in: J. Sautermeister u.a. (Hg.), Ambiguitäten – Identitäten – Sinnentwürfe. Theologische Analysen und Perspektiven, Freiburg i. Br. 2023, 9–23.