Ein Herrscher, der ein großes Reich regiert und ein kleines Land überfällt. Ein zweiter Herrscher, der ein ebenso großes Reich regiert und mit spontanen Erlässen für Verunsicherung sorgt. Die Rede ist nicht von zwei aktuellen Staatspräsidenten, sondern von zwei biblischen Herrschern. Von Elisabeth Birnbaum.

Militärische Machtfantasien …

Ein mächtiger Herrscher, nennen wir ihn N., möchte irgendwann mehr als nur ein mächtiger Herrscher sein. Er will als der größte aller Herrscher in die Geschichte eingehen und setzt dafür auf militärische Stärke. Wer sich nicht freiwillig unterwirft, wird vernichtet. Zumindest, wenn es nach seinem Willen geht. Eine Bedrohung, vor allem für ein kleines Land, das sich nicht ausreichend wehren kann. Was ist in so einer Situation zu tun? Woher kommt Hoffnung? Das ist in etwa das Thema des biblischen Juditbuches.

… und antimilitärisches Gegenmittel

Die Lösung besteht darin, dass das Ohnmächtige, scheinbar Schwächere, das militärisch Stärkere ad absurdum führt. Einer Frau gelingt es, die Kriegsmaschinerie zu stoppen und das kleine Land zu retten. Die Hoffnung der Bibel ruht in vielen ähnlichen Fällen auf dem biblischen Gott, der den Machtlosen zur Seite steht und das Schlimmste verhindert. In wie vielen Situationen innerhalb und außerhalb der Bibel wurde das schon erhofft, erfleht. Viele Menschen haben diese ihre Hoffnung erfüllt gesehen. Viele freilich auch nicht. Doch die Richtung ist klar: Ein solches Unrecht darf nicht siegen. Ein solcher Herrscher muss gestoppt werden. Was aus dem Herrscher N. nach der Niederlage seiner Truppen geworden ist, steht übrigens nicht im Juditbuch.

Große Show-Gelüste

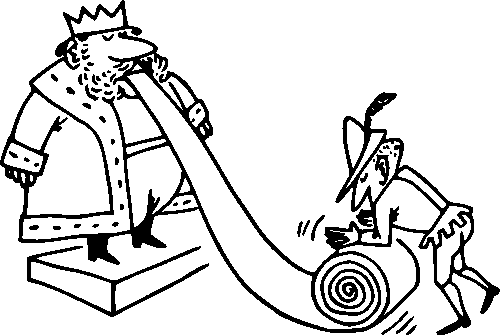

Ein anderer mächtiger Herrscher, nennen wir ihn A., ist auf den ersten Blick weniger bedrohlich. In Kriege einzutreten, ist nicht sein Ziel. Militärische Gewalt nicht sein primäres Vorgehen. Stattdessen liebt er die große Show. Auch er möchte als der größte aller Herrscher in die Geschichte eingehen. Aber der Weg dorthin führt über Ankündigungen. Am liebsten gibt er Erlässe heraus. Diese Erlässe sind nicht zeitgebunden, sondern für die Ewigkeit geschrieben. Oder sollten es sein. Was aber, wenn ein solcher Erlass plötzlich gegen die eine gesamte Volksgruppe gerichtet ist? Das wird im biblischen Esterbuch verhandelt.

Geltungssucht und Undifferenziertheit …

Herrscher A. lässt sich nicht einfach als Bösewicht abtun, er überschüttet ja die, denen er wohlgesonnen ist, mit Gnadenerweisen, Geschenken und großen Festlichkeiten.

Was macht diesen Mann dennoch gefährlich? Es sind wohl drei Aspekte. Der eine ist seine übersteigerte Geltungssucht. Wenn er etwas nicht verträgt, dann ist es Widerspruch. Er verkündet beispielsweise allen, sie könnten tun, was ihnen beliebt. Doch als sich seine eigene Frau nicht vor seinen betrunkenen Festgästen zur Schau stellt, sieht er sich in seiner Macht bedroht und verstößt sie.

Am liebsten gibt er Erlässe heraus.

Zur Geltungssucht kommt zweitens, dass für A. auch der privateste Konflikt zu einem staatstragenden Ereignis wird. Seine Ratgeber bestärken ihn darin. Sie warnen ihn, dass das widerspenstige Verhalten der Königin Schule machen und alle Frauen zum Ungehorsam verleiten könnte. Das persönliche Ärgernis wird so zur landesweiten Bedrohung stilisiert. Der Herrscher interessiert sich dabei in keiner Weise für angemessene Differenzierungen. Details werden geflissentlich ausgeblendet. Diese Logik färbt auch auf seine Günstlinge ab: Der (derzeit) zweite Mann im Staat ärgert sich über einen jüdischen Höfling und weitet diesen Ärger zu einem regelrechten Hass auf alle jüdischen Menschen aus.

… und große Ankündigungen

Der gefährlichste Aspekt im Verhalten des Herrschers A. ist seine Macher-Mentalität. Sie bewirkt, dass A. seine Affekte gegenüber Einzelnen nicht nur verallgemeinert und auf ganze Gruppen von Menschen überträgt, sondern den Worten unmittelbar Taten folgen lässt. Der Zorn über den Widerstand der Königin, der auf alle Frauen ausgedehnt wird, mündet deshalb in einen spontanen, aber „unwiderruflichen Erlass“, dass alle Frauen ihren Männern gehorchen müssen.

Der gefährlichste Aspekt im Verhalten des Herrschers A. ist seine Macher-Mentalität.

Und der Ärger des zweiten Mannes im Staat über einen jüdischen Höfling führt ebenfalls zu einem Erlass: Der Herrscher hört auf seinen Günstling und glaubt ihm unbesehen, dass es in seinem Reich „ein bestimmtes Volk“ gibt, das gefährlich und subversiv agiert. Er kümmert sich nicht um Details, fragt nicht einmal nach, welches Volk das ist, sondern erlaubt seinem Günstling, im Namen des Königs ein Pogrom zu erlassen. Auch hier führt ein eher kleiner Vorfall zu einem „unwiderruflichen Erlass“, der öffentlichkeitswirksam exekutiert werden kann und muss.

Das Gegenmittel: Gegenmanipulation?

Die einzige Möglichkeit, hier (vorläufig) zu überleben, ist, einen solchen Herrscher auf seine Seite zu bringen und seinerseits zu manipulieren. Das gelingt im Esterbuch. Die neue Königin Ester kann den König durch Diplomatie und Geschick zu einem (selbstverständlich ebenso unwiderruflichen) Gegenerlass zum befohlenen Judenpogrom bringen. Das jüdische Volk ist gerettet. Doch der schale Nachgeschmack bleibt. Das Interesse für Details ist beim Herrscher nicht größer geworden. Er vertritt weiterhin die Devise: „Nicht kleckern, sondern klotzen“. Und seine Eigenart, Gewalt in Kauf zu nehmen, Unrecht nur aus Laune in manchen Fällen zu ahnden, nur um es in anderen Fällen ohne Weiteres zuzulassen, ist wenig beruhigend. Zudem ist es mehr als ungewiss, wie lange der eigene Einfluss auf so einen Herrscher anhält.

So bleibt die Frage, ob ein solcher Herrscher tatsächlich so viel wünschenswerter ist als der erstgenannte Herrscher N.?

Nicht auszudenken, wenn es sich dabei um reale Persönlichkeiten handeln würde …

In der Bibel sind beide Herrscher modellhaft überzeichnet. Nicht auszudenken, wenn es sich dabei um reale Persönlichkeiten handeln würde …

—

Bildnachweis: © OpenClipart-Vectors from Pixabay

Elisabeth Birnbaum, Wien, ist promovierte Alttestamentlerin und seit 2017 Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.