Syrien nimmt eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Christentums ein. Dietmar W. Winkler skizziert die Bedeutung Syriens für Theologie und Kirche.

Der Sturz des Assad-Regimes durch eine radikalislamistische Koalition und die jüngsten Massaker an der alawitischen Minderheit wie auch an Christen in der Küstenregion haben Syrien dramatisch ins Blickfeld gerückt. Trotz anfänglicher positiver Signale der neuen Machthaber bei ersten Gesprächen mit Kirchenvertretern, die ihrerseits Bereitschaft zur Zusammenarbeit beim Wiederaufbau zeigten, wächst unter den Christen erneut große Besorgnis.

Von den 1,5 Millionen Christen vor Beginn des Bürgerkriegs sind vermutlich nur noch 300.000 im Land. Bischof Mariano Crociata, Präsident der Kommission der katholischen Bischofskonferenzen der Europäischen Union (COMECE), hat die EU kürzlich dazu aufgerufen, den Schutz der christlichen Gemeinschaften in Syrien zu verstärken. In seiner Stellungnahme warnte er eindringlich vor dem möglichen Untergang der christlichen Bevölkerung im Land und betonte: „Ihr Verschwinden wäre ein tragischer Verlust – nicht nur für Syrien, sondern auch für die Stabilität der Region und der Welt.“

Was wäre das Christentum ohne Syrien?

Dabei wird zudem übersehen, dass Syrien eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Christentums einnimmt. Seine Ursprünge liegen nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Damaskus und Antiochien, von wo aus das Evangelium sowohl nach Osten bis nach Zentralasien, Indien und China als auch nach Westen in die griechisch-römische Welt getragen wurde. Die Frage lautet nicht allein, was Syrien ohne Christen wäre, sondern: Was wäre das Christentum ohne Syrien?

Die Provinz Syrien zur Zeit des frühen Christentums deckte sich nur grob mit dem heutigen Staatsgebiet, dessen Grenzen erst nach den Weltkriegen festgelegt wurden. So gehört das Gebiet um Antakya, das antike Antiochien, heute zur Türkei, nachdem Frankreich es kurz vor Ende seines Mandats abtrat, um einen Kriegseintritt der Türkei aufseiten der Achsenmächte zu verhindern. Dennoch ist bei der Betrachtung des antiken Christentums auch das syrisch-türkische Grenzgebiet einzubeziehen: Mehrere Kirchenoberhäupter – die griechisch-orthodoxen, syrisch-orthodoxen, melkitischen, syrisch-katholischen und maronitischen Patriarchen – in Damaskus und im Libanon führen noch heute den Titel „Patriarch von Antiochien“.

Antiochien, die Hauptstadt der römischen Provinz Syria, war eine der bedeutendsten antiken Städte, geprägt von kultureller und sprachlicher Vielfalt. Bis zum Ende des Perserreiches war Aramäisch, genauer Syro-Aramäisch oder (Alt-)Syrisch, die Amtssprache und lingua franca im vorderasiatischen Raum. Das klassische westliche Aramäisch war die Muttersprache Jesu. Mit der Hellenisierung durch Alexander den Großen setzte sich Griechisch als zweite Verkehrssprache durch.

Antiochien wurde zum wesentlichen Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums

Zudem beherbergte Antiochien eine der ältesten christlichen Gemeinden. Hier wurden laut Apostelgeschichte (Apg 11,26) die Anhänger Jesu erstmals „Christen“ genannt. Zwar berufen sich alle Christen zu Recht auf Jerusalem, allerdings verlor die Stadt aufgrund des Jüdisch-Römischen Krieges (66–73) und der Flucht der Urgemeinde ins Ostjordanland über Jahrhunderte an Bedeutung. Daher wurde Antiochien zum wesentlichen Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums. Die besondere geopolitische Lage Antiochiens als Knotenpunkt bedeutender Handels-, Verkehrs- und Heeresstraßen machte die Stadt auch zu einem zentralen Ausgangspunkt der christlichen Mission. In der Apostelgeschichte werden zahlreiche Reiseziele von Paulus, Barnabas, Silas und Timotheus genannt, darunter Kleinasien, Kilikien, Griechenland, Zypern, Syrien und Arabien.

Allerdings richtet der Verfasser Lukas seinen Fokus vor allem auf die Ausbreitung des Christentums nach Westen, insbesondere nach Griechenland und Rom. Damaskus erwähnt er nur am Rande, obwohl dort bereits vor Paulus eine Gemeinde von Jesu Anhängern bestand, die vermutlich kurz nach der Urgemeinde in Jerusalem entstanden war. Einen Hananias stellt Lukas in Apg 9 namentlich vor, der dem blind wütenden Christenverfolger nach seinem Bekehrungserlebnis die Augen öffnete. Die Bekehrung des Paulus in der heutigen syrischen Hauptstadt prägte nicht nur die Entwicklung des frühen Christentums, sondern hatte zweifellos auch weitreichende Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Mit der Mission des Paulus überschreitet das Christentum die Grenzen des Judentums und legt damit den Grundstein für seine Entwicklung zur Weltreligion.

Das syrische Christentum bildet neben der lateinisch-abendländischen und der griechisch-byzantinischen Tradition den dritten großen Zweig der Christenheit.

Ein weiteres bedeutendes Zentrum des syrischen Christentums war Edessa (heute Urfa in der Türkei), das im spätantiken nordsyrischen bzw. obermesopotamischen Raum (Osrhoëne) lag. Der aramäische Dialekt der Stadt, das „Syrische“, prägt einen ganzen Traditionsstrang des Christentums und wurde zur bedeutendsten Sprache der syrischen Christenheit. Die christliche Gemeinde in Edessa entstand vermutlich zeitgleich mit jener in Antiochien. Von hier aus verbreitete sich das syrische Christentum entlang wichtiger Handelsrouten durch Soldaten, Kaufleute und Reisende in das Zweistromland, nach Persien und Indien. In späteren Jahrhunderten fand es sogar seinen Weg entlang der Seidenstraßen bis zum Gelben Meer.

Das syrische Christentum bildet neben der lateinisch-abendländischen und der griechisch-byzantinischen Tradition den dritten großen Zweig der Christenheit. Mehrere Kirchen sind dieser Tradition bis heute zuzuordnen: In der westsyrischen Tradition stehen die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien und die malankara-orthodoxe Kirche von Indien, sowie die maronitisch-, malankara-, und syrisch-katholische Kirche. In der ostsyrischen Tradition sind dies die Assyrische Kirche des Ostens und die zwei mit Rom unierten Kirchen der Chaldäer und der Syro-Malabaren in Indien.

Die Bedeutung Syriens für das Christentum zeigt sich demnach auf vielen Ebenen – in lebendigen, aber gefährdeten kirchlichen Traditionen, im patristischen und spirituellen Erbe, in der monastischen Tradition und in der theologischen Reflexion. Nur einige wenige Beispiele seien genannt: So entstand hier die Didaché, eine um das Jahr 100 verfasste Gemeindeordnung und damit die älteste erhaltene Kirchenordnung sowie eines der wichtigsten Dokumente der nachapostolischen Zeit, das Aufschluss über erste Gemeindestrukturen und Liturgien gibt. Tatian der Syrer († ca. 170) verfasste mit dem Diatesseron die erste Evangelienharmonie, in der er die vier kanonischen Evangelien mit apokryphem Material verband. Auch andere apokryphe Schriften wie die Johannesakten, Jakobusschriften, Thomasakten und das Thomasevangelium zeugen von der frühen Vielfalt des syrischen Christentums. Nicht zu vergessen sind die tiefgehenden philosophisch-theologischen Reflexionen Bardaisans, des aramäischen Philosophen († 222). Die Doctrina Addai (4. Jh.) berichtet sogar von einem angeblichen Briefwechsel zwischen Jesus und König Abgar Ukama von Edessa.

Syrien ist eine Wiege des Christentums und ein zentraler Ausgangspunkt.

In Syrien ist die älteste sicher identifizierbare christliche Hauskirche der vorkonstantinischen Zeit erhalten (ca. 233/34). Die Ausgrabungen in Dura Europos deuten auf einen Versammlungsraum für etwa 60 Gläubige hin. Im nordsyrischen Kalksteinmassiv finden sich noch die Ruinen von rund 700 dörflichen Siedlungen aus der spätrömischen Zeit, deren Bevölkerung ab dem 4. Jh. überwiegend christlich war. Der beeindruckende Klosterkomplex von Qalʿat Simʿan, der sich um die Säulenreste des heiligen Simeon (4. Jh.) gruppiert, zeugt von der eigenständigen Entwicklung syrischer asketischer und monastischer Traditionen und belegt, dass Syrien ebenso wie Ägypten eine zentrale Rolle in der Entstehung des frühen Mönchtums spielte.

Im syrischen Raum entstand nicht zuletzt ein theologisches Modell, das sich im Gegensatz zum europäischen Christentum nicht auf die analytische Philosophie der Griechen stützte. Es lehnte die feste Terminologie ab, da Versuche, das Glaubensgeheimnis in definierte Begriffe zu fassen, als unzulänglich empfunden wurden. Die Stärke der syrisch-aramäischen Theologie liegt in ihrer Poetik, Paradoxie und Metaphorik. Besonders in der frühsyrischen Theologie, etwa bei Aphrahat, dem persischen Weisen († ca. 345), und beim Dichter-Theologen Ephräm dem Syrer († 373), wird diese poetische Sprache in zahlreichen Bildern und Symbolen lebendig. Diese Ausrichtung prägte die Liturgien der Kirchen syrischer Tradition, die bis heute diesen reichen Schatz bewahren.

Obwohl das Evangelium im syrisch-aramäischen Raum seinen Ursprung hat und eine kontinuierliche syro-aramäische christliche Tradition besteht, wird diese oft übersehen. Theologisch verkennt man so die frühe Pluralität des Christentums und betrachtet seinen Weg einseitig in Richtung Westen.

Syrien ist eine Wiege des Christentums und ein zentraler Ausgangspunkt: Von Antiochien und Damaskus aus verbreitete sich das Christentum einerseits in seiner griechischen Prägung nach Europa und andererseits in seiner syro-aramäischen Tradition nach Asien. Fehlt die Wiege, ist man entwurzelt.

—

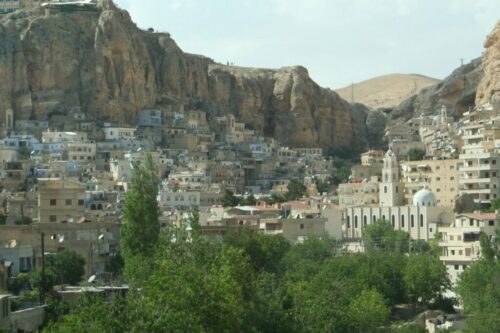

Beitragsbild: Dietmar Winkler (Maalula, aramäischsprachig, Syrien)