Jakob Frühmann engagiert sich in der Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer und verweist als Theologe auf die Ambivalenz des Meeres in seiner anthropologischen und kulturgeschichtlichen Bedeutung.

Unter mir befinden sich hundert Menschen, vielleicht hundertdreißig. Diese Einschätzung gemeinsam mit der geographischen Position und der Information grey rubber boat, sponsons deflating, structure seems damaged, engine stopped, people waving, sea picking up schicke ich aus dem Flugzeug an unsere Crew an Land. Sie wird die Behörden alarmieren, die nicht reagieren werden. Andere Schiffe in unmittelbarer Nähe gibt es nicht. Ich bin kurz davor, Zeuge eines Schiffbruchs zu werden, eines Untergangs von Menschen unter meinen Augen, im vollen Wissen der europäischen Behörden.

Das Meer –

eine Metapher der Spurlosigkeit

„Alles, was auf dem Meere geschieht, ist, als sei es nicht geschehen“, es sei „die Metapher der Spurlosigkeit der auf dem Meer gezogenen Bahnen“ – so die Referenz auf Goethe bei Hans Blumenberg in seiner Untersuchung zur Metapher des Schiffbruchs.[1] In Anbetracht des nekropolitischen Migrationsregimes lässt sich die Faktizität und die Funktion dieser Metapher erahnen: die offiziellen Zahlen der International Organisation for Migration gehen für den Zeitraum seit 2014 von über 31.000 Toten alleine im Zentralen Mittelmeer aus. Gleichzeitig liegt es in eben dieser Fähigkeit des Wassers, Spuren zu glätten, sodass die tatsächliche Zahl um einiges höher liegen dürfte. Unerwähnt sind hier auch die tausendfach dokumentierten Menschenrechtsverletzungen durch die sogenannte lybische Küstenwache und ihren Milizionären oder der tunesischen Küstenwache. Erstere fangen people on the move in oft brutaler und lebensgefährdender Manier ab und bringen sie in Lager nach Libyen zurück. In diesen warten erwiesenermaßen systematische Gewalt, Vergewaltigungen und Sklaverei ähnliche Zustände.[2] Letztere verschleppt vor allem Menschen aus den Ländern der Subsahara in die tödliche Wüstenzone zwischen Tunesien, Libyen und Algerien, wo viele an Durst elend zugrundegehen[3] oder erneut gefangen genommen werden, um wiederum in Libyen, oftmals unter Folterschreien, zu Geld gemacht zu werden. Beide Praxen werden von der Europäischen Union finanziert. Im Rahmen unterschiedlicher Migrationsabkommen mit nordafrikanischen Staaten werden sich so die Türsteher der Festung Europa gehalten.

Politischer Widerstand

gegen das Migrationsregime

Nur wenige schaffen es so überhaupt hinaus auf das Zentrale Mittelmeer, den Burggraben ebenjener Festung, die mittlerweile immer unverhohlener auch von bürgerlichen Parteien gefordert wird. Seit Jahren versucht eine civil fleet in mühsamem Such- und Rettungsaktivismus Menschen solidarisch beizustehen, die den Weg über’s Wasser suchen und dabei drohen, unterzugehen. Dass es dabei nicht um bloßen Humanitarismus geht, sondern letztlich um politischen Widerstand gegen das Migrationsregime, schlägt sich in der andauerndern Repression und Kriminalisierung nieder.[4]

Die Ästhetik des Wassers, die Anziehungskraft der See, die Bilder vom Mittelmeer sind ambivalent. Dutzende Mal habe ich beobachtet, wie Todeswelten Entkommene parallel mit grölenden Partytourist:innen in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Die kleine Insel als touristische Destination mutet befremdlich an; auch ich werde gefragt, ob ich dort überhaupt noch Lust darauf hätte, baden zu gehen.

Emanzipatorische Grenzüberschreitungen

In einer kurzen Retrospektive zur Frage nach dem Meer in der Philosophie können unterschiedliche Stationen ausgemacht werden[5]: Das Wasser wurde in der alten Naturphilosophie, insbesondere bei Thales, als arché, als Anfang und Grund zugleich gesehen. Dieser Gedanke eines einzigen stofflichen Seinsgrundes liegt das antike Bedürfnis zugrunde, ein singuläres Prinzip zu ergründen, das die Vielfalt begründet. Dieses wurde in Folge als absolut, göttlich betrachtet – und als unüberschreitbar. Platon versteht das Meer und die Schifffahrt als Gefahr für jegliche Tugend und Moral, so finden sich bei Timaios und Kritias auch die einzigen Belege zum rezeptionsschwangeren Inselstaat Atlantis – das eben aufgrund der Grenzverletzung untergegangen sei.

Das Meer gehöre allen

Darüber hinaus kam es bald zur ethischen und später völkerrechtlichen Frage, wer über das Meer herrschen dürfe. Der antike Gedanke, das Meer gehöre allen, wurde durch den imperialen Expansionsdrang konterkariert. Der niederländische Jurist Hugo Grotius meldete 1609 mit der anonym erschienen Schrift Mare Liberum entschieden Einspruch an: Das Meer herrsche vielleicht über uns, aber es widerspreche der Natur des Meeres, beherrscht zu werden, insofern könne es auch nicht zum Eigentum usurpiert oder durch Verträge eingehegt werden. Das Meer sei grundsätzlich frei. Strittig werden diese hehren Gedanken schließlich in der Neuzeit, dem Völkerrecht und kulminieren in gegenwärtigen Diskussionen um Territorialgewässer und die daran anschließenden Zonen ökonomischer Exklusivität.

Die Ambivalenz

emanzipatorischer Entgrenzung

Was beim (hier nur angerissenen) Gang durch die Galerie philosophischer Gedanken zum Meer offenbar wird, kann am besten mit Entgrenzung, genauer mit einer emanzipatorischen Entgrenzung beschrieben werden.[6] Diese Entgrenzung ist auf mehreren Ebenen ambivalent. Denn das Meer ist „nicht nur der Inbegriff einer offenen Wirklichkeit, sondern auch der spezifische Bereich menschlicher Unternehmungen, die zwar ausgesprochen riskant, aber darin eben auch die Realisierungen menschlicher Freiheit sind.“[7] Diese Befreiungsversuche spielen sich auf einer Bühne eigentümlicher Vieldeutigkeiten ab. Einige davon seien kursorisch genannt: zunächst der stoffliche Gegensatz von Land und Wasser, dem Trockenen und Nassen, Feuchten, der bereits für die naturphilosophische Betrachtung in der Antike Impulsgeber war. Daran anschließend zeigen sich die meteorologischen Auswirkungen: Spiegelglatte See und Hitze in den Kalmen stehen im Gegensatz zu sich auftürmende Wellen im Sturm. Die Betrachtung dieser Naturverhältnisse haben trotz aller Bewunderung zu ausbeuterischen Verhältnissen geführt, die im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts bis dahin unvorstellbare Ausmaße erreicht haben. Die totale Kommodifizierung des Meeres, die geopolitischen Auseinandersetzungen um Bodenschätze, die Militarisierung und Industrialisierung des Meeres samt der ökologischen Verwerfungen stehen im krassen Gegensatz zur Wirklichkeit bzw. Vorstellung einer unberührten, freien Natur. Die Erhabenheitsgefühle spiegeln – wie etwa bei Nietzsche prägnant nachzulesen ist – sowohl die Schönheit als auch Grausamkeiten wider, mit der das Meer die Menschen aufnimmt. Schließlich liegt über dem Meer der Schatten der europäischen Expansion, geprägt von Gier und Neugierde, Freiheitsdrang und Zwang, Begegnung und Gewalt.

Aus der Doppeldeutigkeit des Meeres entsteht eine Bilderwelt, ein Repertoire maritimer und nautischer Metaphorik, die zum Werkzeug der Selbsterkenntnis wird, ja zum „Prototyp menschlicher Selbstverwirklichung und darin die Realisierung eines spezifischen Selbst- und Weltverhältnisses.“[8]

Das Meer als Ort

von Gefahr und Unterwelt

Wenn der Gangs aufs Meer menschheits- und philosophiegeschichtlich eine Grenzverletzung darstellt, dann wird zugleich offenbar, dass sich hier die Metapher immer schon entkleidet hat und in Anbetracht eines nekropolitisierten Grenzregimes im Mittelmeer von Metapher nur mehr verhalten Rede mehr sein kann. Hier wird der Drang nach Freiheit von people on the move manifest, materialisiert in medial ausgestalteten Drohszenarien, aber auch in dem Versuch, ein würdiges, autonomes Leben zu ergreifen. Dabei ist es nur eine weitere, legitime, Grenzüberschreitung. Das europäische Migrationsregime wird hier ebenso herausgefordert wie die antike Bedeutung des Meeres als Ort der Gefahr oder gar des Todes und der Unterwelt. Theologisch interpretiert vollzieht sich die hoffnungsvolle Transzendierung des Gegensatzes von Leben und Tod, das Aufstehen gegen und die Auferstehung aus den gewaltvollen Verhältnissen. Die biblische Erzählung von Jesu Gang am Wasser ist österliche Vorwegnahme und findet zugleich ihre Übersetzung in der politischen Forderung „Ferries, not Frontex!“.

Unerzählbar, unerzählt, gezählt: Schiffbrüche

In Fortführung der von Blumenberg angestellten Untersuchung der Metapher des Schiffbruchs mit Zuschauer schreibt Johannes Siegmund vom Schiffbruch mit Drohne. [9] Während in der Neuzeit der Beobachter sich selbst im Meer findet und sich dauerhaft einzurichten hat, werden nun die Zuschauenden auf vermeintlich sicherer Position wieder eingeführt. Hochmilitarisiert blickt Europa auf objektvierte Menschen und verwaltet deren nacktes Leben. Die beobachteten Schiffbrüche schreiben sich in die politische Normalität und das europäische Selbstverständnis ein. Der Skandal ist, dass es keinen Skandal gibt. Das ist für unsere europäische Identität wesentlich.

Jesus erleidet

Schiffbruch am Kreuz

Der jahrelange Schiffbruch Odysseus’ markiert den Übergang aus dem mythischen Zeitalter zu einem neuen Selbstbewusstsein griechischer Bürgerschaft[10]: eine erste Orientierung am Leuchtfeuer der Aufklärung. Mose, selbst Schiffbrüchiger im Binsenkorb, führt das versklavte Volk Israels aus der ägyptischen Knechtschaft. Seine Erzählung präfiguriert den Kampf um Befreiung und den langen Marsch dahin. Jesus erleidet Schiffbruch erst am Kreuz, davon geht er übers stürmische Wasser und versammelt die Menschenfischer:innen zu einer Gemeinschaft. Magellan kommt von seiner Weltumsegelung nie zurück, fällt im Kampf auf Reede. Die europäische Penetration der Welt geht indes ungehindert weiter. Und obwohl Gott selbst – zu diesem Zeitpunkt war er schon tot – die Titanic nicht versenken konnte, sank sie am Vorabend des katastrophalen 20. Jahrhunderts. In der Rückschau bleibt eine Vorahnung von eben jener Dialektik der Aufklärung und des Anthropozäns oder Kapitalozäns, die beim schiffbrüchigen Odysseus ihren Ausgang nahm. Der Schiffbruch fungiert als Metapher für politische Realitäten und ist schreckliche Realität zugleich. Er erzählt von und verschweigt, er stiftet und verhindert politische Gemeinschaften. Und das ist kaum zu unterschätzen:

„Der Kampf um die Hoheit über [die] Schiffbruchsmetapher könnte über die europäische Zukunft entscheiden. Denn der Schiffbruch ist nicht irgendeine politische Metapher. Die Metapher des Schiffbruchs markiert historische Umbrüche, indem sie eine neue Subjektivität und eine neue Gemeinschaft entstehen lässt.“[11]

Gesellschaften, die in

permanentem Schiffbruch

gehalten werden

Die gegenwärtigen Schiffbrüche im Zentralen Mittelmeer passieren unter Beobachtung: aus der Luft, von See aus, zu hören auf Funk oder Telefon. Manche sind nur ex post wahrnehmbar, wenn die Ertrunkenen an Land gespült werden, treibend in den Wellen gefunden werden oder in mühseliger Arbeit rekonstruiert werden[12]:

Am Morgen des 28. Mai 2021 wurde ein Fischerboot nahe der Karibikinsel Tobago gefunden. 135 Tage dauerte die Reise von vermutlich 43 vornehmlich aus Mali stammenden Menschen, die im Januar 2021 in Mauretanien abgelegt haben, am Ziel – die Kanarischen Inseln – vorbeigedriftet sind und schließlich auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen sind, alle tot. Die für den Fall zuständige Forensikerin in Tobago verknüpft die Ankunft der toten Schwarzen Körper mit der Geschichte ihrer Insel: „And then when I started looking at ocean currents. … It’s the same currents that they used when they brought us here.”[13]

Dieser Schiffbruch erzählt von den historischen Fängen europäischen Herrschaftsanspruches. Die unfassbaren Meeresströmungen spülen jene Gewalt an Land, welche auch alle Wellen nicht zu verdecken und Stürme nicht zu verwehen vermochten. Die Familien der Verstorbenen in Westafrika hatten noch nie von Tobago gehört und nur wenige Fischer in Tobago von Mauretanien. Und dennoch besteht hier eine Gemeinschaft, die von Subjekten erzählt, die von der europäischen Gemeinschaft ausgeschlossen bleibt und offenbar im permanenten Schiffbruch gehalten werden.

Das Meer in der

Funktion der Trennung

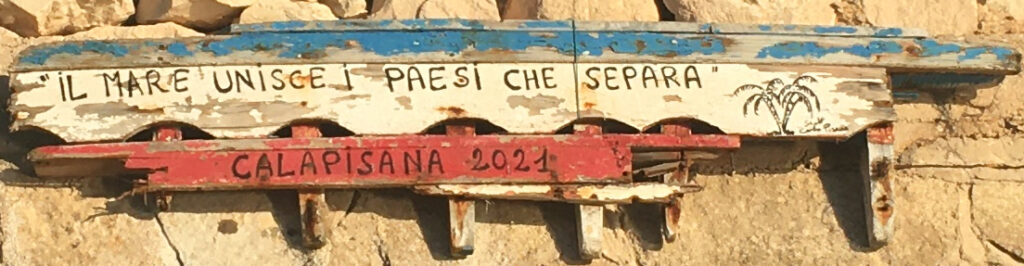

„Das Meer verbindet die Länder, die es trennt.“ In wunderbar dialektischer Manier ist auf dieser angeschwemmten Schiffsplanke in Lampedusa die Ambiguität des Meeres aufgehoben: die Funktion der Trennung, die politisch immer schon missbraucht wurde und gegenwärtig von Europa mit großer Dankbarkeit forciert wird – „Alles, was auf dem Meere geschieht, ist, als sei es nicht geschehen“ –, aber auch das Element der Verbindung, das, wenn es sich illegalisierte Menschen, jene Ausgestoßenen, die Totgesagten, sich ihr Recht auf Bewegung nicht nehmen lassen, sich genaue dieser Funktion des Meers bedienen. So wird das Meer zum Widerstand und zur prophetisch-brandenden Kritik am Nationalstaat, der einst schwinden wird wie Schaum am Meer.

___

Jakob Frühmann ist Theologe, Lehrer, Autor und Seemann. Seit 2018 ist er auf Schiffen und in Flugzeugen von Sea-Watch vor Ort am Zentralen Mittelmeer.

Titelbild: Matt Hardy / unsplash.com

[1] Hans Blumenberg: Schiffbruch mit Zuschauer: Paradigma einer Daseinsmethapher. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 63.

[2] vgl. ua. Sally Haden: My fourth time, we drowned. : Seeking Refuge on the World’s Deadliest Migration Route. Melville House 2022.

[3] https://taz.de/Afrikanische-Fluechtlinge-in-Tunesien/!6059102/ 1

[4] Nachzulesen etwa bei: Chris Grodotzki: Kein Land in Sicht. Zehn Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Wien: Mandelbaum 2025.

[5] vgl. Gunter Scholz: Philosophie des Meeres. Hamburg: Mare 2016.

[6] vgl. Makropoulos, Michael (2007): Meer. Aspekte einer Daseins- und Lebensführungsmetapher. https://www.michael-makropoulos.de/Meer.pdf 1, 1

[7] Makropulos, 2

[8] Makropulos, 2

[9] Johannes Siegmund: Schiffbruch mit Drohne. Zur politischen Ästhetik der Migration. https://johannessiegmund.wordpress.com/2022/01/17/schiffbruch-mit-drohne/ 3

[10] ibid.

[11] ibid.

[12] https://apnews.com/article/adrift-investigation-migrants-mauritania-tobago-663a576e233cb4b363f5eda8d5969b5a#answers 4

[13] https://apnews.com/article/adrift-investigation-migrants-mauritania-tobago-663a576e233cb4b363f5eda8d5969b5a#answers 4