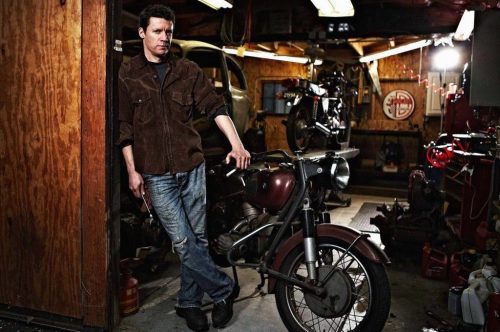

Macht über die Produkte unseres Handelns zurückgewinnen – ist das nur ein frommer, aber unrealistischer Wunsch im Zeitalter digitalisierter Technologien, die uns immer mehr entmündigen? Gregor Taxacher liest das neue Buch des Philosophen und Motorradschraubers Matthew Crawford.

„Das ist ein Buch zum Stricken-und-Häkeln-Trend“, sagt meine Frau, als ich ihr Matthew B. Crawfords neuen Titel zeige: „Die Wiedergewinnung des Wirklichen.“ Der Autor ist Philosoph und Motorradmechaniker, vor Jahren landete er einen Bestseller mit dem Buch „Ich schraube, also bin ich“, und dessen Untertitel lautete: „Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen.“ Auch in dem neuen Buch preist er die Kombination zweier Berufe, seiner Berufe, als Königsweg zur Wiedergewinnung des Wirklichen: „die Philosophie und das Handwerk“ (233). Und als Helden des Buches treten u.a. auf: ein Koch, ein Eishockeyspieler, ein Motorradfahrer, mehrere Glasbläser und Orgelbauer. Also tatsächlich: Realismus durch Selberstricken, oder wie Crawford sagt: durch „gekonnte Praxis“ (364).

Wirklichkeit und Ich wiedergewinnen

Ich habe das Buch dann trotzdem gelesen, obwohl ich stolzer Besitzer zweier linker Hände und keines Führerscheins bin, weshalb mir der vorgeschlagene Heilsweg wohl versperrt bleiben wird. Doch das Buch hat auch noch einen Untertitel: „Eine Philosophie des Ichs im Zeitalter der Zerstreuung.“ Die Kombination dieser beiden Aspekte schien mir so anspruchsvoll wie reizvoll: Crawford will die Wirklichkeit retten, aber auch das Ich. Das sind in der abendländischen philosophischen Tradition ja eher zwei Antipoden: Subjektivismus und Realismus, Idealismus und Materialismus, Existenzphilosophie und Ontologie.

Crawfords These: Wir haben im Zuge dieser Dichotomie tatsächlich beides verloren. Das von der Aufklärung verheißene autonome Subjekt verliert sich als Objekt von Marketingstrategien, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren (deshalb: „Zeitalter der Zerstreuung“). Die Autonomieverheißung ging aber gleichzeitig mit der Illusion der vollständigen Manipulierbarkeit der Welt einher, weshalb uns die Wirklichkeit auch in ihrer Objektivität, ihrer Widerständigkeit, ihrer Welthaftigkeit abhanden gekommen ist. Als schreckliches Ende dieses Prozesses schildert Crawford in einem langen, bedrückenden Kapitel die Automatenspieler in Las Vegas, industriell gezüchtete Süchtige, die von Automaten manipuliert werden, ohne jemals von der Illusion lassen sie können, sie würden diese und damit ihr Glück beherrschen. Und damit ist auch schon das dritte, stets anwesende Thema des Buches genannt: die Freiheit als Beziehung zwischen dem Ich und der Wirklichkeit.

Die Dinge – die Anderen – das Erbe

Crawford geht seinen Weg in drei Schritten: Im ersten Teil geht es um die Dinge, im zweiten um die anderen Menschen, im dritten um das „Erbe“.

Das Modell des ersten Schrittes ist der Koch: Um professionell in einer Küche arbeiten zu können, gestaltet er sich diese als eine Art vorbereiteter Umgebung – ein Ausdruck aus der Montessori-Pädagogik, den Crawford allerdings nicht verwendet. Geräte und Zutaten werden so angeordnet, dass von den Objekten, den Dingen eine Leitfunktion ausgeht, die den Koch auch unter Hektik nichts vergessen oder vertauschen lässt. Er ordnet also die Dinge, um sich von ihnen ordnen zu lassen. Das andere Beispiel ist der Eishockeyspieler, der als Profi seinen Schläger wie ein Körperteil erlebt, der also seine körperliche Selbstbeherrschung in ein Ding hinein erweitert. Crawford bietet dazu eine Menge neuerer kognitions-psychologischer Forschung, die zeigt, dass unser Erkennen – in Gegenthese zu Descartes – nicht ohne die res extensa entstehen kann: Wir brauchen Ding-Beziehungen, wir müssen uns im Raum bewegen, wir müssen Dinge tun, um ein Bild der Welt als Wirklichkeit zu gewinnen. Im Grunde geht es Crawford um eine neue Phänomenologie des In-der-Welt-Seins (Heidegger wird auch mehrfach genannt): Das Ich erwächst aus „der aufmerksamen Auseinandersetzung mit wirklichen Objekten und anderen Menschen“ (10)

Damit ist schon der zweite Schritt getan: es geht auch nicht ohne den Anderen. Modellhaft führt uns Crawford hier die Lehr-Kultur in einer Glasbläserwerkstatt vor und das Miteinander von Musikern. Nach der Dinglichkeit der Aufmerksamkeit führt er nun die „Erotik der Aufmerksamkeit“ (250) vor. Crawfords Kritik gilt einer einseitigen Mächtigkeit des Autonomie-Paradigmas in unserer Kultur. „In einer Kultur, die von diesem Gegensatz ausgeht – Autonomie ist gut, Heteronomie ist schlecht -, ist es schwierig, sich eine klare Vorstellung von der Aufmerksamkeit als jener Fähigkeit zu machen, die uns mit der Welt verbindet (45 f.). Diese Welt-Verbindung läuft über die Anerkenntnis der Eigengesetzlichkeit der Dinge – und über die Begegnung mit echten anderen Menschen.

Eine Erotik der Aufmerksamkeit – es geht nicht ohne den Anderen…

Crawford setzt sich in diesem zweiten Teil ständig mit Kant auseinander, dessen Moralphilosophie eines Guten, das nicht von Bedingungen abhängig ist, er am Ursprung unserer Heteronomie-Vergessenheit sieht. Ich gestehe, dass ich es hier mit seinem im Nachwort zitierten Freund Tal Brewer halte, der ihm vorwirft, er „hätte ein Furzkissen unter Kants Sitzpolster gelegt“ (376). Denn tatsächlich geht es in Kants moral-philosophischem Autonomie-Diskurs ja um die unumstößliche Geltung des Guten, die nicht abhängig gemacht werden darf von den heteronomen Bedingungen der Welt, nicht einmal von den Bedingungen der Erfolgsaussichten des Guten: Es gilt kategorisch und wird nicht ungültig durch die Widerstände, die den gut Handelnden vielleicht scheitern lassen. Kant ist Rigorist: Es gibt keine Entschuldigung. Deshalb hat er die Heteronomien der Welt und erst recht den anderen – der ja in seiner Autonomie, als Zweck und niemals Mittel meines Handelns mir begegnet – nicht geleugnet.

Aber die einseitige Tradition, die von Kant ausgeht, sei auch nicht geleugnet. Für die ist Freiheit nur als Unabhängigkeit und nicht „in“ Abhängigkeiten vorstellbar – obwohl sie allein so wirklich ist. „Die Freiheit des liberalen Selbst ist eine Freiheit der Neuheit und Isolation.“ (182) Schade finde ich, dass Crawford offenbar Emmanuel Lévinas nicht kennt, jedenfalls nicht rezipiert. Der französische Phänomenologe denkt die Konstitution des Ich konsequent wie sonst niemand von der Begegnung des mir gegenüber früheren Anderen her, also als Ant-Wort und Ver-ant-wortung. Crawford kommt dem allerdings nahe, und das ausgerechnet in Rezeption des großen Lévinas-Antipoden Hegel, nämlich durch „Hegels Behauptung, das normative Moment entstehe nur in einer bestimmten Art von Begegnung mit einem anderen Menschen – mit jemandem, der mich anspricht oder mich gewissermaßen vorlädt“ (229). Der kategorische Imperativ entsteht in keinem isolierten Kopf.

Das kryptotheologische Konzept der Kreativität: die creatio ex nihilo.

Im dritten Schritt spricht Crawford vom Erbe – also von Tradition. Große Teile des Kapitels schildern minutiös die Arbeits- und Denkweise einer Orgelbauerwerkstatt in Virginia. Die Restaurierung Jahrhunderte alter Instrumente und der Bau neuer Instrumente für Jahrhunderte funktioniert nur in einem Gespräch der Generationen, die ihre Techniken und Werte weitergeben. Die Materialität und die Erotik, Ding- und Menschen-Zugewandtheit der Aufmerksamkeit werden hier diachron, zu einer Geschichte: „Das Gespräch mit der Tradition ist eine Art von Rationalität, eine Denkweise, die uns dabei hilft, der Wahrheit der Dinge auf den Grund zu gehen.“ (352) Auch hierin sieht Crawford einen nötigen Gegenschlag zur einseitig Zeitgeist gewordenen Aufklärung: Der Ruf, sich des eigenen Verstandes zu bedienen gegen die Unmündigkeit von Traditionsverhaftungen, der seinerzeit durchaus nötig war, hat in seiner Verabsolutierung zu einem Solipsismus geführt, einem „modernen kryptotheologischen Konzept der Kreativität: der Creatio ex nihilo. Das Selbst spielt dabei die Rolle Gottes und jeder Ausbruch der Kreativität wird als kleiner Big Bang aus dem Nichts betrachtet.“ (355) Aber so kann man (vielleicht) Performance-Kunst mache, aber sicher keine Orgeln bauen.

Kritik des Affektkapitalismus

Crawfords Kritik von Kantianismus und Aufklärung, sein Ruf zu den Dingen, den Mitmenschen und der Tradition mutet über weite Strecken wie eine konservative Kulturkritik des american way of life an, der ja in weiten Teilen auch zur (west-)europäischen Lebensweise geworden ist: Orgelbauer statt „Silicon Valley“ (115 und 294), übrigens auch alte mechanische gegen neue IT-Autos (124 f.). Wenn Crawford dann auch noch von „Selbstbestimmung durch Unterwerfung“ (192) spricht und mit Kierkegaard (278 ff.) die demokratische Tendenz zur „Verflachung“ (267) der Generationenauseinandersetzung kritisiert, lädt er geradezu dazu ein, ihn als einen von vielen konservativen Kulturkritikern abzutun.

Doch im Unterschied zur Tradition konservativer Kultur- und Technikkritik im Namen eines romantisierten vergangenen Humanismus ist Crawfords Gegenwartsanalyse auch scharf systemisch grundiert. Deshalb ist seine Kritik denn auch eine politische und ökonomische. „Ich möchte behaupten, politische Philosophie betrieben zu haben“, sagt Crawford (360) und spricht auch von „politischer Ökonomie“ (30). In deren Kritik besteht auch heute „ein grundlegender Gegensatz zwischen dieser Wirtschaftsordnung und den in ihr lebenden Individuen“ (33). Crawford nennt das System im Zeitalter von Google den „Affektkapitalismus“ (145). Dieser eliminiert das Individuum, indem er gerade den Individualismus propagiert – in Wirklichkeit jedoch die Individuen mit überlegener Technologie bei ihren Instinkten packt, um ihre Aufmerksamkeit möglichst vollständig zu lenken.

Wie autonom ist das autonome Subjekt?

Im Kapitel über die Automatenspielsüchtigen von Las Vegas zitiert Crawford die Selbstrechtfertigung der Manager der Spielindustrie im Kampf gegen Schutzbestimmungen und Verbote durch die Politik: „Man sollte den Menschen erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu fällen.“ (167) Die Menschen, von denen hier die Rede ist, sind Automatenspieler, die sich beim Spiel einnässen und einkoten, weil sie sich nicht mehr vom Gerät entfernen können, während das Spiel weiter läuft. Das liberalistische Ideal vom autonomen Subjekt muss so noch zur Rechtfertigung seiner strategisch bis ins Detail der Automateneinstellungen kalkulierten Versklavung dienen.

Von solchen Modellen her gelingt es Crawford anschaulich, den merkwürdig-paradoxen Umschlag unserer aufgeklärten Autonomie-Ideologie in das Verschwinden des Individuums durch seine Marktförmigkeit zu erklären. Die abstrakte Forderung der Autonomie – so abstrakt und unwirklich wie die Freiheit des Spielsüchtigen, weil sie von den materiellen (auch materiell-psychischen), den sozialen und historisch-politischen Bedingungen absieht) – überfordert das Individuum, indem es ihm eine Subjektivität zuspricht und abverlangt, die unrealistisch ist. Das führt zu einer „Fragilität eines Selbst, das Konflikte und Frustrationen nicht ertragen kann.“ (122) Gleichzeitig bietet der Affektkapitalismus dem überforderten Ich seine vorgefertigten Schablonen als Korsett an. Das Ich, das wir im leeren Raum werden sollen, wird uns als Konfektionsware verkauft.

Crawford zeigt dies am Erfolg der Marktforschung von den Anfängen der empirischen Sozialforschung (Kinsey-Report! 286 ff.) bis hin zu den Algorithmen der „Sozialen Medien“ (294 ff): Das unmögliche abstrakte autonome Subjekt als Traumspiel des Liberalismus wird wie in einem Taschenspielertrick ersetzt durch das „statistische Selbst“ (285). So können wir Ich werden, indem wir werden wie die anderen, die vielen.

Überwindung einer Monokultur

Diesen Taschenspielertrick verfolgt Crawford in so unterschiedlichen Bereichen wie der wachsenden Totalität der „Aneignung der Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum“ (30, dem eigentlichen Anlass und Auftakt des Buches), dem Musikgeschmack, der sexuellen Praktiken bis hin zum Erkenntnismodell der Cloud, der angeblichen statistischen Intelligenz der virtuellen Masse, in dem Wissen zu Wiki (364) wird. Das Prinzip besteht stets darin, „das Marktideal der freien Wahl“ zu überführen in eine „Monokultur von Menschentypen, zum spätmodernen Konsumenten-Ich.“ (34) so verfällt Crawford auch niemals einem billigen „Das Internet ist an allem schuld“; er zeigt vielmehr jene affekt-kapitalistischen Mechanismen auf, die schon „analog“ erfunden wurden und heute nur digital ausgeweitet werden.

Crawford stellt auch im Unterschied zu konservativer Kulturkritik die Machtfrage. Denn was sich hier ereignet, ist kein anonymer Zeitgeist, sondern gesteuerte Manipulation mit Hilfe des Zeitgeistes. „Das Kapital ist derart konzentriert, dass es sich, gestützt auf eine immer wirkungsvollere Informationstechnologie, beinahe wie der Staat verhält“ (170) – man müsste noch hinzufügen: der sich selbst dieser Maschinerie gegenüber völlig ohnmächtig bis liebedienerisch zeigt. Eine politisch-ökonomische Gegenstrategie zu diesem Zustand skizziert Crawford allerdings nicht – ihm bleiben das philosophische und handwerkende Dissidententum.

Und die Theologie?

Natürlich habe ich Crawfords Buch auch als Theologe gelesen. Was trägt es in dieser Perspektive aus? Zunächst einmal ist es durchaus auch ein moralistisches Buch. Warum gibt es so wenig Widerstand gegen kapitalistische Machtausübung im Namen des Liberalismus, der angeblichen Freiheit der Individuen, die doch kein Staat einschränken dürfe? Crawfords Antwort: Weil wir keine ethischen Maßstäbe mehr gemeinsam haben, an denen wir den Widerstand orientieren könnten. „Jene, die ein materielles Interesse daran haben, unseren Agnostizismus auszunutzen, haben gelernt, die Autonomie für ihre Zwecke zu nutzen und in ihr Gegenteil zu verkehren.“ So „untergräbt das ursprünglich liberale Prinzip des Wertagnostizismus mittlerweile unsere Fähigkeit zum kritischen Denken.“ (167)

Nun will ich keineswegs behaupten, dass die moralische Frage schon gleich eine Brücke zur Theologie schlägt – im Gegenteil: Ich würde eher von einer theologischen Anknüpfung abraten, welche die Rolle des moralischen Lückenschließers übernimmt und dort fundierend einspringt, wo der diagnostizierte „ethische Agnostizismus“ nicht mehr weiter weiß.

Verblüffung und Dankbarkeit, Schrecken und Grauen

Crawford selbst scheint dies auch nicht zu wünschen. Er spricht von der „Zuneigung zur Welt“ als dem „Motto für eine diesseitige Ethik.“ (368) Allerdings kommt er zur Fundierung dieser Zuneigung auf Haltungen zu sprechen, die er selbst in die Nähe des Religiösen rückt: „Verblüffung und Dankbarkeit“ seien als Grundhaltungen dieser Zuneigung „die glaubwürdigsten aller religiösen Anschauungen“. (369) Doch sie bedürfen keiner theo-logischen Herleitung, sondern einer anthropologischen: Sie sind „erotisch, insofern als wir aus uns selbst heraus nach Schönheit streben.“ (ebd.)

Nochmals: Ich rate davon ab, diese diesseitig-religiöse Erotik zur Welt theologisch überhöhen oder fundieren zu wollen. Im Gegenteil: Mir scheint eine theologische Reflexion hier eher den Spielverderber spielen zu sollen. Denn Crawfords Zuneigung zur Welt bleibt bei aller Reflexion der gegenständlichen Widerständigkeit der Dinge, welche wir handwerklich wieder erfahren sollen, zu idyllisch. Wo bleiben Schrecken und Grauen der Welt? Wo bleibt das malum physicum?

Und wenn wir an den zweiten Schritt Crawfords, die Begegnung mit den anderen Menschen, denken: Wo bleiben der hässliche und böse Andere, das hässliche und böse Selbst? Wo bleibt das malum morale? Als Theologe erscheinen mir Crawfords Analysen mitunter wie der Versuch einer sehr sympathischen Kosmo- und Anthropodizee, einer Rechtfertigung der Welt und des Sozialen. Eine theologische Kritik wird daran „zersetzende“ Fragen zu stellen haben – wohl wissend um die „zersetzenden“ Fragen der Philosophie an jede Form von Theodizee.

—

Dr. Gregor Taxacher (Köln) ist Theologe, Autor und Redakteur des Westdeutschen Rundfunks.