Im nachsynodalen Schreiben „Amoris Laetitia“ entdeckt Hanspeter Schmitt Hinweise auf ein dialogisches Lehramt.

Das Irritationspotential des päpstlichen Lehrschreibens Amoris Laetitia ist erheblich. Das spiegeln die zahlreichen Fach- und Medienkommentare, die sich allesamt mit einer eindimensionalen Interpretation schwer tun.

Schwierigkeit für eindimensionale Interpretationen von Amoris Laetitia:

Einfache Etikettierungen und „Lagerideologien“ werden dem Text nicht gerecht.

Für eine Zuweisung von kirchlich ohnehin nicht zielführenden gegensätzlichen Etiketten – progressiv oder konservativ, weltoffen oder authentisch-christlich, reformerisch oder traditionell etc. – taugt dieser Text schon gar nicht. Was er zur Bedeutung und Kultivierung von Sexualität, Ehe und Familie sagt, und wie das geschieht, lässt sich nicht pauschal klassifizieren und einseitig vereinnahmen. Es entzieht sich diversen „Lagerideologien“, die sich gegen rationale Nachdenklichkeit und Selbstkritik kollektiv immunisiert haben, kann also nicht nach den oft üblichen Mustern kassiert und abgeheftet werden. Deshalb treten jetzt innerhalb gewohnter Parteiungen und quer zu den in Kirche wie in Gesellschaft eingeübten Fronten ungeahnte Wertungsdifferenzen und spannende Ungleichzeitigkeiten hervor. Die päpstliche Sicht und Methodik verunsichert eingeschworene Koalitionen, sorgt nicht nur zwischen, sondern auch in den bestehenden Fraktionen für mehr Gegenläufigkeit und Meinungsvielfalt.

Die päpstliche Sicht und Methodik verunsichert eingeschworene Koalitionen.

Diese irritierende Steigerung interaktionaler Pluralität werte ich als erste große Leistung des vorliegenden lehramtlichen Schreibens. Für eine fortgesetzte Zementierung abgeschlossener Positionen ist es nicht geeignet, auch nicht für unproduktive Dafür- oder Dagegen-Stellungnahmen. Es hat vielmehr das Potential, sie zu entgrenzen bzw. dahinter zurückzugehen. Erklärte Absicht ist es, ein differenzierteres, damit innovatives Interesse an Wirklichkeit auszulösen: Interesse an sachlichen Zusammenhängen und Erfahrungen, um die es im vielfältigen Leben von Familien immer geht; Interesse an den betroffenen Menschen, ihren Vorgaben und Biographien, Schicksalen und Fähigkeiten, Brüchen, Chancen und Zwängen. Dass es Franziskus mit solchem Interesse ernst ist, bestreitet niemand, auch wenn man auf allen Seiten uneins ist, ob und inwieweit ihm auf dieser Basis eine angemessene Wahrnehmung gelang. Sein Hirten- und sein Lehramt setzt er jedenfalls gleichermaßen dafür ein; daran zumindest besteht kein Zweifel. Es geht ihm um eine Wahrnehmung, die die Pastoral wie auch die Doktrin zu beeindrucken vermag. Beide sollen sich in der Perspektive des gelebten Lebens besser verstehen und reform(ul)ieren lernen. Das dabei prägende Medium ist die Haltung der Barmherzigkeit.

Papst Franziskus will ein differenziertes und innovatives Interesse an der Wirklichkeit auslösen – eine Wirklichkeitswahrnehmung, die die Pastoral und die Doktrin beeindruckt.

Ein Hauptgrund der besagten Irritationen, für den Papst Franziskus persönlich gesorgt hat, berührt die Anlage ethisch bedeutsamer kirchlicher Diskurse: Gleich um welche Formen des Liebens es geht, ob vor oder in einer klassischen Ehe, in einer Zweitehe oder in gleichgeschlechtlicher Verbindung inklusive der daraus folgenden faktischen Familienkonstellationen – stets trägt er eine engagiert werthaltige, in das Detail der Lebenskunst gehende Sicht vor, eine Sicht, die auf Bibel und Traditionen bedacht ist und sich um angemessene anthropologische Sinnkonstanten und eine human gelungene Praxis sorgt. Aber in keinem Fall wiederholt er die für die vormalige Lehrtradition zugleich typischen absoluten Verdikte gegen sexuelle Handlungen jenseits der sakramental geschlossenen Erstehe: die bis dato gängigen Bewertungen „in sich schlecht“ oder „in jedem Einzelfall unsittlich und verboten“ finden sich nicht. Damit bin ich bei der aus meiner Sicht zweiten Leistung des Textes.

In keinem Fall wiederholt der Papst die für die vormalige Lehrtradition typischen absoluten Verdikte.

Selbstverständlich verfolgt Franziskus auch weiterhin eine authentische Vorstellung von den Gestalten einer personal geformten, beglückenden wie verantwortlichen Liebe. Er vertritt das Ideal einer lebenslang treu und umfassend sozial wie fruchtbar gelebten Verbindung zwischen Mann und Frau. Trotzdem weigert er sich in Bezug auf die sittliche Bewertung einzelner – vom Ideal vielleicht abweichender – Handlungen, pauschale Verurteilungen „von oben her“ auszusprechen. Das mag vielen als unbedeutende Nuance erscheinen, die sie in der Ablehnung des Dokumentes nicht beirrt. Aber auch hier besteht die Chance einer produktiven Irritation: Denn bezogen auf die einschlägige Entwicklung kirchlicher Lehrtradition etabliert Franziskus eine neue, auch „von unten her“ denkende Morallogik. Überdies holt er damit unverzichtbare Regeln theologisch-ethischer Orientierung ein: Das sittliche Handeln in bedingten geschichtlichen Lebenslagen und Biographien unterliegt nicht allein der anspruchsvollen Wirkung anthropologisch maßgeblicher Wertideale; ausgehend von solch inspirierenden Leitbildern, muss es zugleich den inneren wie äußeren Umständen – den Möglichkeiten, Begabungen, Grenzen, Strukturen – aufgegebener Handlungssituationen gerecht werden und genügen.

Bezogen auf die einschlägige Entwicklung kirchlicher Lehrtradition etabliert Franziskus eine neue, auch „von unten her“ denkende Morallogik.

Rigoristen, die sich – wenn es nicht sie selbst betrifft – selten um lebbare Gestalten moralischer Wahrheit kümmern, wittern an dieser Stelle Relativismus und Zeitgeist. Dabei steht nichts anderes als die zu allen Zeiten moralisch notwendige Vermittlung von bedeutsamem Ideal und faktischer Lage in Frage, eine Vermittlung freilich, die stets anspruchsvoll erfolgen muss. Um sie praktisch entwickeln und einlösen zu können, helfen keine generell dekretierten Handlungsanweisungen, selbst wenn sie zu „natürlichen“ Metanormen stilisiert werden. Vielmehr muss diese Vermittlung vor Ort und im konkreten Fall versucht und verantwortet werden. Nur unter gegebenen Umständen kann das Ideal des Humanen auf seinen Weg gebracht und angenähert werden. Es ist stets subjekt-, sach-, situations- und strategiebezogen zu interpretieren, um so – in den Realien des Lebens – wirksam werden zu können.

Rigoristen wittern an dieser Stelle Relativismus und Zeitgeist.

Die dritte beachtliche Leistung des Schreibens betrifft genau diesen Punkt: kein lehramtlicher Text, der mit Blick auf Partnerschafts- und Familienfragen verfasst wurde, hat die situative Relevanz und Würde der damit verbundenen sittlichen Handlungen so klar betont wie der nun vorliegende. Dabei greift Franziskus auf die besten, lehramtlich zeitweilig verdrängten ethisch-praktischen Traditionen der Kirche zurück, besonders auf die von Thomas theologisch und systematisch vertiefte Theorie der praktischen Vernunft sowie auf die ignatianische Methode situationsbezogener Unterscheidung. Es geht ihm um einen differenzierten, dabei entwicklungsbezogenen Ansatz: Der Aufbau und die moralische Bewertung familiärer und partnerschaftlicher Gestalten muss die jeweiligen Bedingungen, die in Situationen oder Personen vorliegen, genau unterscheiden, förderlich einsetzen und berücksichtigen. Für diese Form kluger praktischer Unterscheidung und Beurteilung bedarf es laut Franziskus vor allem jener Kompetenzen, die bei den sittlich Handelnden selbst angesiedelt sind und durch sie vor Ort zum Tragen kommen. Er zielt dabei zum einen auf das verantwortliche – sprich frei, mündig und personal gültig – arbeitende Gewissen. Zum andern betont er eine Pastoral, die sich einer umsichtigen Bildung solcher Gewissensprozesse widmet, sich aber auch für die sozialen wie politischen Voraussetzungen human gelingender Liebe stark macht. Eine solche Pastoral marginalisiert auch jene nicht, die – aus welchen objektiven oder subjektiven Gründen auch immer – hinter dem Ideal zurückbleiben. Gerade sie bedürfen der Erfahrung annehmender, mitgehender und aufbauender Barmherzigkeit.

Ein differenzierter und entwicklungsbezogener Ansatz … und Herausforderungen für die Pastoral

Damit komme ich zu den inzwischen berühmten Fußnoten 336 und 351 dieses Textes, die ich in der Tat für seine vierte, pastoral bedeutsamste Leistung halte. Der Papst macht an diesen Stellen unmissverständlich deutlich, dass der Empfang der Sakramente keine Belohnung für vollkommenes Lieben ist. Vielmehr sind die Sakramente ein pastoral notwendiges, heilsames Mittel besagter Barmherzigkeit – gerade für jene, die in den unvollkommenen Realitäten und Brüchen ihres Lebens beherzt und ehrlich nach authentischen Formen der Liebe streben. Auch hier bleibt Franziskus seiner aus guten ethischen Gründen geübten Zurückhaltung treu, was die pauschale Vorgabe situativer Normen angeht. Zugleich macht er aber klar, dass er die kirchlich erstellte rechtliche Ordnung der Sakramente nicht für sakrosankt hält. Wie sie zugunsten der sakramentalen Integration Betroffener fallweise anzupassen und anzuwenden ist, überträgt er wiederum der Vor-Ort-Kompetenz: In der Pflicht sind die regional, diözesan und gemeindlich Verantwortlichen, die lehramtlich vorgegebene pastoral- und gewissensgetragene Perspektive angemessen umzusetzen.

Franziskus bleibt seiner aus guten Gründen geübten Zurückhaltung treu, was die pauschale Vorgabe situativer Normen angeht.

Auf diese Weise wird aber auch deutlich, dass dieser Papst das Wort Jesu bezüglich der Unauflöslichkeit einer Ehe keinesfalls legalistisch verstanden wissen will. Bislang wurde es bekanntlich auch als letztgültiger Grund für den Ausschluss von den Sakramenten benutzt. Aus aktuell päpstlicher Sicht hingegen lässt sich mit Jesus – so nachdrücklich dieser die humane Vision personal gelingender Liebe auch betont – kein prinzipieller Ausschluss vom sakramentalen Leben begründen, da ein solcher Ausschluss genau diese Liebe verletzen würde.

Jesu Wort über die Unauflöslichkeit der Ehe nicht legalistisch verstehen

Die aus meiner Sicht fünfte große Leistung des Schreibens zielt auf das ganz normale theologisch-ethische „Geschäft“. Gerade weil der Papst keine situativen Normen dekretiert, ist der Dialog über prägende Erfahrungen und Sinngestalten familiären Lebens und Liebens auch von seiner Seite her wirklich und ernsthaft eröffnet. Darin wird Franziskus qua Amt und auf Basis eigener Herkunft und Prägung initiativ. Was er dabei inhaltlich zum Ausdruck bringt, hat mich wiederum inspiriert, teilweise aber auch erheblich irritiert.

Einerseits bin ich wie viele angetan von seiner Neigung und Bereitschaft, Wege, Chancen und Herausforderungen familiären Zusammenlebens genau, erzählerisch und in Form praktischer Anleitungen zu beschreiben. Manchmal erscheint mir das zu detailliert, wenig praktikabel und einer kaum noch gegebenen milieuhaften christlichen Sozialstruktur verpflichtet. Jedoch in allem spürbar ist der Sinn des Papstes für familiäre Entwicklungswege; er spricht strukturelle, soziale und politische Voraussetzungen diesbezüglichen humanen Handelns an und ist durchgängig vom Paradigma dynamischer wie integrativer Aufbauprozesse beseelt. Hier zeigt sich nochmals, wie sehr er den Modus statisch, distanziert und pauschal fixierter Moralurteile für sich und sein Amt ablehnt. Er sieht sich in der Rolle des umsichtig sorgenden Hirten und wohlwollend kritischen Begleiters.

Der Papst sieht sich in der Rolle des umsichtig sorgenden Hirten und wohlwollend kritischen Begleiters.

Auch von dieser Warte bringt er selbstredend anthropologische Leitbilder für die Praxis der Familie, Ehe und Liebe ins Gespräch. Sie irritieren teilweise, weil den darin liegenden Aspekten nicht allein die Vision einer konsequent liebenden (teils zu harmonisch und selbstlos gezeichneten!) Hingabe anzuspüren ist. Spürbar sind auch geschichtliche Realisierungen dieser Vision, deren kulturell bedingten Anteile bzw. Einkleidungen aber selten bewusst gemacht werden.

Dass Liebe sich nach allen Kräften solidarisch verausgabt; dass sie dabei verlässlich, genussvoll und in personaler Sprache zu leben ist; dass sie immer in gegenseitigem Respekt, gewaltfrei und paritätisch stattfinden muss; dass sie dabei vielfältige Formen sucht und kennt; dass sie in allem dem Ziel der – auch vom Papst nicht auf das Biologische reduzierten – Fruchtbarkeit genügen soll etc. Diese und andere Qualitätsmerkmale wirken gewiss anspruchsvoll. Sie zählen aber unverzichtbar zu einer auf menschlichen Sinn und Wertgehalt gerichteten Anthropologie und Leitidee der Liebe. Diese wird vom Papst zurecht herausfordernd vorgelegt, ohne dass er vergessen hätte, die Wege dorthin zu skizzieren. Umgekehrt lässt sein Text nur an wenigen Stellen durchblicken, dass solche Qualitätsmerkmale des Liebens auch jenseits der klassischen Ehe und Familie wirksam und erkennbar sind. Auch jene Menschen, die dem tradierten christlichen Modell nicht, noch nicht, nicht mehr oder nicht vollends entsprechen, können Botinnen und Träger human wertvoller Liebe sein.

Leitidee der Liebe: anspruchsvoll, herausfordernd – über die klassische Ehe und Familie hinaus

Desnäheren versteht man gegebenenfalls, dass Franziskus aus der ihm wichtigen Perspektive genauer Unterscheidung nicht für eine stereotype Analogie von gleich- und gegengeschlechtlichen Paaren einstehen will. Aber gerade diese Unterscheidung sollte die Augen dafür öffnen können, dass die Realität einer verbindlich, personal und solidarisch gestalteten homosexuellen Verbindung hohe menschliche Qualität besitzt und daher gesellschaftliche wie kirchliche Anerkennung verdient.

In diesen wie vielen anderen Zusammenhängen gibt Amoris Laetitia also Anlass für eigene Reflexion und ehrlich geführte kirchliche Dialoge. Impulse – wie etwa zu Gender und Geschlechterrollen, Emanzipation und Erziehung, Kommunikation und Medien, Formen familiärer und kirchlicher Spiritualität, Aufgaben praktischer und systematischer Theologie – gibt es darin genug. Sie sind, wie gesagt, irritierend und inspirierend zugleich, wirken niemals wie ein „letztes Wort“, dafür einladend, für die Armen und Schwachen Partei ergreifend, ehrlich, daher manchmal auch mit „Ecken und Kanten“ versehen, fragwürdig – und provozieren so den Austausch.

Amoris Laetitia: Impulse, Irritationen und Inspirationen – aber niemals wie ein „letztes Wort“

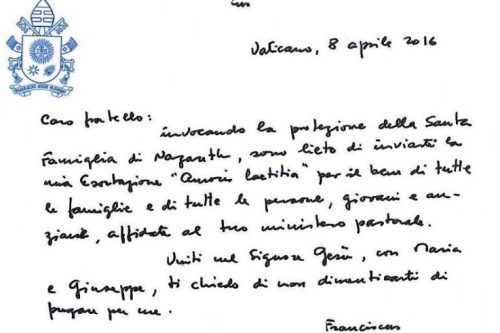

Wenn einst im historischen Rückblick von diesem Schreiben gesagt werden wird, dass es den Weg für die offizielle Zulassung Geschiedener zu den Sakramenten fallweise frei gemacht hat, wäre das zutreffend, aber zugleich zu wenig. Das Schreiben ist auch als Frucht und Meilenstein eines synodalen Prozesses zu sehen, der durch ein dialogisch geführtes Lehramt zustande kam und am Leben erhalten wird. Dieses Lehramt will kirchliche Erkenntnis und Gemeinschaft „katholisch“, sprich von allen Seiten her, namentlich aus dem Erfahrungsschatz der Gläubigen, prüfen, aufbauen und tradieren. Eine sechste – historisch, kirchlich und theologisch – große Leistung: nicht nur dieses Textes, sondern des gesamten Pontifikates von Papst Franziskus.