Anselm Kiefer tastet sich mit seiner Kunst an den Rand des christlichen Mysteriums heran, ohne darin einzutreten. Silvan Beer erspürt die Grenzen zwischen christlich geprägter Kultur und lebendiger Nachfolge Christi.

Will man das Werk von Anselm Kiefer (*1945) charakterisieren, strömen die Assoziationen. Sein Werk gleicht einem Labyrinth. Man kann sich lustvoll verirren in diesem Geflecht von Bezügen, Verweisen und Verknüpfungen. Dann gleicht sein Werk aber auch einem mächtigen Gebirgsmassiv. Da schieben sich Gesteinsschichten über- und ineinander. Sie prägen sich gegenseitig ihre Linien ein und erhalten erst zusammen ihr erkennbares Profil. Der Stein ist nur scheinbar erstarrt. Alles ist in Bewegung. Vielleicht gleicht dieses Werk also doch eher einem Gletscher, der sich den Berg hinunterwälzt und in dessen Tiefen glasklares Wasser fliesst – oder einer Lawine, die ins Tal donnert und mit aller Kraft des Unbewussten das verschlafene, heile Bergdorf überrollt.

Die Palette des Künstlers

Kiefers Schaffen ist ein lebendiges, atmendes Palimpsest. Da wird aufgetragen und abgekratzt; überschrieben, bewahrt, verwandelt und neu ans Tageslicht befördert. Diese Schichtung, Auffächerung und Überlappung zeigt sich auch im Material, das zur Anwendung kommt. Der Künstler arbeitet mit allem, was ihm in die Hände kommt: Blei, getrockneten Sonnenblumen, Gold, Silber, Teer, Fotografie, Schrift, Weizenähren, Stacheldraht. Ganze Ruinen werden ihm zu Farbe und Leinwand zugleich. Er arbeitet mit Weltstoff, so scheint es. Und zu diesem «Material» gehört mit gleicher Selbstverständlichkeit Immaterielles wie Geschichte, Biografie, Trauma, Mythos, Mystik, Literatur, Politik, Deutschtum und vieles mehr. Und trotz dieser Überfülle von Motiven fällt sein Werk nicht ins Chaos. Die gleichen Motive tauchen wie in einer Fuge stets wieder auf. Fügen sich zu neuen Konstellationen zusammen; Treffen in Harmonie oder Dissonanz aufeinander. Und durch dieses ganze Werk irrlichtern stets auch christliche Motive.

Ein Blick in ein Werkverzeichnis reicht, um sich dieses christlichen Einschlags zu vergewissern. Man findet Titel wie «Glaube, Hoffnung, Liebe», «Vater, Sohn und Heiliger Geist», «Pieta», «Palmsonntag», «Johannisnacht», «Maria durch ein Dornwald ging», «Resurrexit» usw. Die christlichen Motive sind nicht dominant. Sie treten hinter jüdischen – insbesondere alttestamentarischen und kabbalistischen – Motiven sogar zurück. Aber doch sind sie im ganzen Werk immer wieder präsent. Theologisch interessierten Betrachterinnen und Betrachtern wird dabei auffallen, dass eine eigenartige Leerstelle im Werk Kiefers herrscht, die das eigentlich zentrale Motiv, der Dreh- und Angelpunkt allen christlichen Denkens ausmacht: Die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth. Dieser von Kiefers eigener Weltanschauung her ehrliche und in seinem Werk durchaus interessante, aber theologisch vollkommen defizitäre Umgang mit dem Evangelium soll im Folgenden reflektiert werden.

Das Gewicht einer Symbolsprache

Ich möchte mit der Stärke in Kiefers Umgang mit christlichen Motiven beginnen. Eine eigentümliche Kraft pocht durch seine christlich konnotierten Werke, eine Kraft, die man oftmals in nischentheologischen Abhandlungen oder naiv spiritueller Kunst vergeblich sucht. Es ist die Kraft des Mythos und das Gewicht einer Symbolsprache, die so lange schon die Menschen bewegt und eng mit ihrem seelischen Leben verwoben ist. Das Alter an sich birgt eine Heiligkeit in sich. Das wird in vielen Werken Kiefers spürbar – die Zeitlichkeit als transformative Kraft aber auch als Konstante, vor deren Würde und Schwere man von Ehrfurcht ergriffen wird.

Diese Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit ist in Kiefers Umgang mit dem Christlichen stets spürbar. Dies ist bemerkenswert, da er selbst, wenn auch katholisch aufgewachsen, kein Christ ist. In Interviews spricht Kiefer darüber, dass er an keinen Gott im christlichen Sinne glaubt und dass er den Katholizismus in der Kindheit als «absolute Bedrohung» erlebt habe. Eine tiefe biblische und spezifisch katholische Prägung entstand dennoch. So kennt Kiefer, nach eigener Aussage, noch heute die gesamte lateinische Liturgie auswendig. Eine feinfühlige Musikalität für das Sakrale durchzieht sein Werk.

Das Heilige ist real

Die Realität von Heiligkeit ist in fast allen seinen Werken als regelrechter Ausruf präsent. Heiliger Geist! Heilige Schöpfung! Heiliges menschliches Antlitz! Wie fade erscheint einem die säkulare Vision einer entzauberten Welt verglichen mit diesem vor Energie und Leben strotzenden Blick auf das Leben, das in Kiefers Werk spürbar ist. Diese lebendige, kraftvolle Heiligkeit bringt er gerade auch in seinen christlich konnotierten Werken zum Ausdruck. «The world is charged with the grandeur of God!» schrieb der britische Dichter Gerard Manley Hopkins (1844-1889) und Anselm Kiefer, der selbst an keinen personalen Gott glaubt, lässt dennoch erahnen, was dieser Ausruf bedeuten mag.

Maria durch ein Dornwald ging

So begegnet man auch immer wieder der heiligen Muttergottes. Und diese Begegnungen haben nichts gemein mit einem historisch-agnostischen Reflektieren darüber, wer diese Frau wohl gewesen sein mag. Kiefers Muttergottes, die ihm nach eigenen Aussagen als Kind sogar erschienen sei, ist die Muttergottes der katholischen Marienfrömmigkeit und der Mariendogmen, die die Kirche im 19. und 20. Jahrhundert einer Welt entgegenhielt, die sich selbst bis zur Unterkühlung zu entzaubern drohte. Kiefers Maria ist heilige, unerklärliche Realität.

Es ist die Maria von Bernadette Soubirous und den drei Hirtenkindern von Fatima. In einem Gespräch mit Klaus Dermutz zeigt Kiefer profunde Kenntnis der Marienfrömmigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit – man muss bei allem Unglauben, den Kiefer christlichen Überzeugungen entgegenbringt, dennoch fast von Frömmigkeit sprechen – ist spürbar in seinem Werk. Kiefer gibt den christlichen Motiven ihre heilige Selbstverständlichkeit zurück. Dies geschieht mit allen christlichen Motiven, die einem in seinem Werk begegnen. Das Mythische, Religiöse, Überlieferte atmet bei Kiefer eine Frische, die Ewigkeit erahnen lässt.

Und dennoch handelt es sich bei Kiefer nicht um christliche, sondern um christlich geprägte Kunst. Und das liegt daran, dass ihm das zentrale christliche Moment fehlt – der Glaube an die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth, Quelle und Ziel, Fluchtpunkt und alles durchwirkende Prägung allen christlichen Lebens. Es fehlt «die grosse Störung», der transzendente Meteoriteneinschlag, von dem Karl Barth spricht, das Einbrechen der göttlichen Realität in die Geschöpfliche. Kiefers Kosmos ist im Grunde zyklisch und panentheistisch. Kiefer ist kein Theist. Er glaubt nicht an den transzendenten Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist. Und da ihm dieser eine, für einen Christenmenschen alles bestimmende Fluchtpunkt fehlt, ist das Christliche in seinem Werk künstlerisch grandios, vielschichtig und zutiefst gelungen – theologisch hingegen bleibt es fad. Theologisch ist seine Behandlung des Christlichen eine Gewitterwolke, die rumort, aber keinen Blitz zur Erde schleudert.

Christentum als Mythos und Poesie?

In einer Videoserie der National Gallery in London wird das Herausragende Motiv christlicher Kunst unter dem Titel «The Audacity of Christian Art» behandelt. Das Verwegene liege gerade in der Darstellung von Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Wie soll man so etwas denken, geschweige denn darstellen? Quelle, Verrücktheit, Beginn und Ziel allen christlichen Lebens, Denkens und künstlerischen Schaffens liegt im Mysterium der Inkarnation. Anselm Kiefer gilt zurecht als Archetyp des mutigen, verwegenen Künstlers, doch spezifisch diese Verwegenheit gibt es bei ihm nicht. Bei ihm ist Christentum Mythos und Poesie. Maria unterscheidet sich nicht fundamental von Aphrodite – beides sind kulturell zutiefst vielschichtige, faszinierende Motive. Aber Christentum ist eben nicht bloss ein Set von poetischen Motiven. Es ist der Glaube an die Möglichkeit der Begegnung mit Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Es ist die vielgestaltige Praxis dieser Begegnung.

Die Kirche, sowie jede einzelne Christin und jeder Christ werden zugeben müssen, dass diese radikale Verwegenheit des christlichen Bekenntnisses beizeiten nicht gerade prägend für das Leben sind. Und doch bleibt eine christliche Identität bestehen, die Feste werden gefeiert und das Kirchenjahr schreitet vorwärts; Jahr für Jahr bis es sich einmal erschöpft haben wird. Ohne Christus und das immer wieder bekräftigte Bekenntnis zu ihm ist die Kirche ein Zombie. Eben dort, wo ein «heidnischer» Künstler wie Anselm Kiefer Grossartiges schafft, hört die Kirche auf, Kirche zu sein. Kiefer tastet sich an den Rand des christlichen Mysteriums heran. Er nimmt es ernst und lässt sich davon affizieren, ohne in es einzutreten. Dadurch wird eine Linie im Sand sichtbar, die sonst nur schwer erkennbar ist: Die Grenze zwischen christlich geprägter Kultur und lebendiger Nachfolge Christi.

—

Bildnachweis (in der Reihenfolge des Erscheinens):

- Palmsonntag (2007)

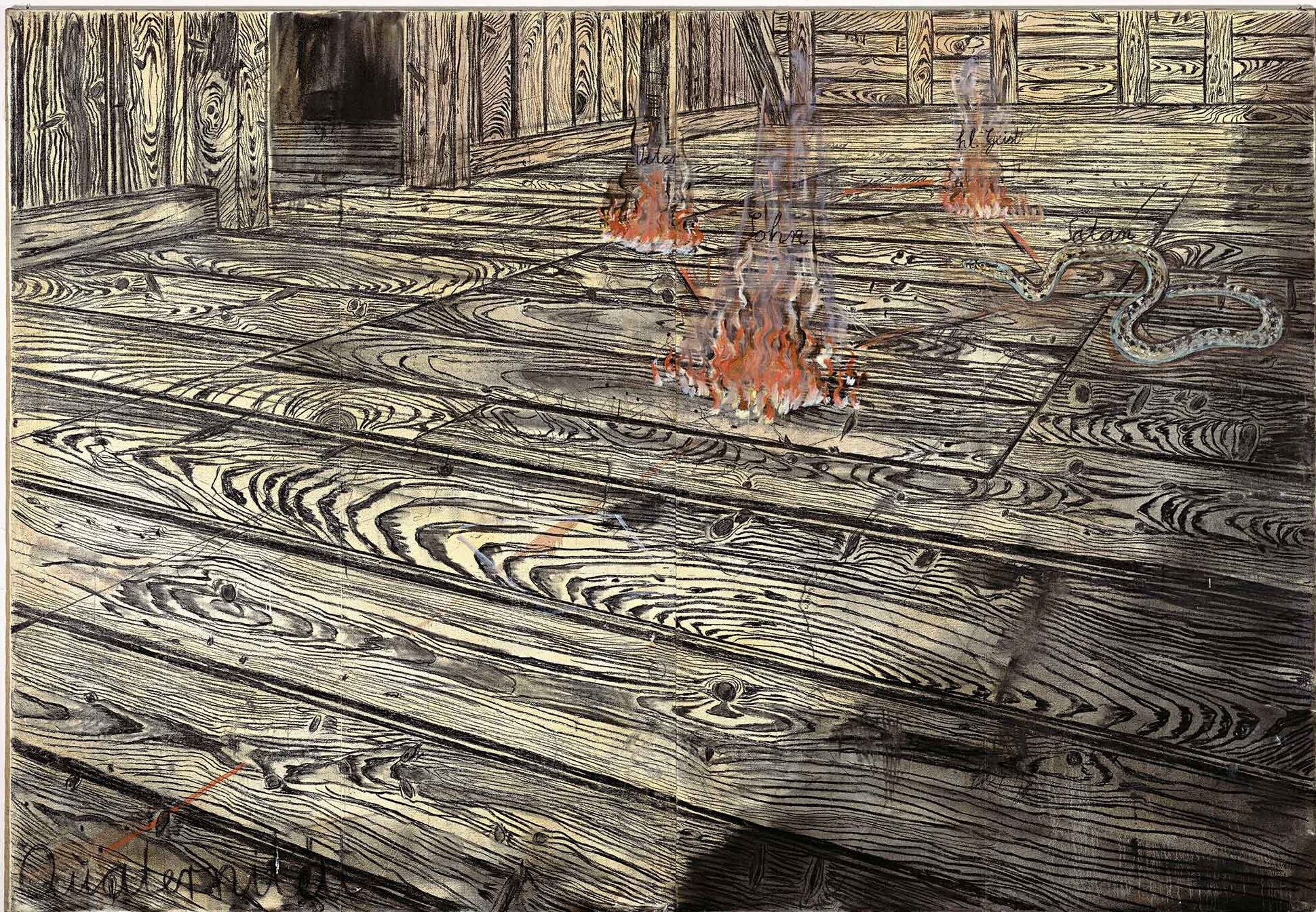

- Quaternität (1973)

- Maria durch ein Dornwald ging (2006)

- Pietà (2007)

Die Abdruckgenehmigung der Werke erteilte freundlicherweise die Eschaton-Kunststiftung. © Anselm Kiefer.

Silvan Beer (*1992) studiert Theologie und Philosophie an der Universität Fribourg/CH.