Über die Prägekraft einer in Stein gehauenen Theologie und ihre Anschlussfähigkeit an zeitgemäße Gottesdienst- und Seelsorgeformen schreibt Stefan Gärtner.

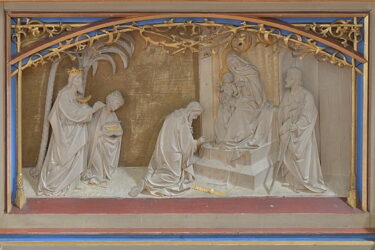

Kirchen sind in Stein gehauene Theologie. Romanische Gotteshäuser bieten als feste Trutzburgen mit ihren Westwerken einen Ort der Sicherheit, in gotischen spiegelt sich durch die Fenster das Himmlische Jerusalem – und das sind nur zwei mögliche Deutungen. Der Raum strahlt aus, was die Gemeinde glaubt oder glauben soll. Darum hat es jede Liturgie schwer, die gegen die Theologie des Kirchengebäudes ‚angefeiert‘ werden muss. Die Botschaft der Worte und Gesten ist dann eine andere als die der Steine. Der evangelische Rat der Armut wirkt in der Wellblechkirche glaubwürdiger als im Dom. In früheren Phasen der Kirchengeschichte hatte man übrigens wenig Mühe damit, die Innenausstattung der Gottesdiensträume zu verändern oder Kirchen gleich ganz abzureißen.

Kirchen – in Stein gehauene Theologie

Jedes Gotteshaus hat seine eigene Theologie. Wer eine unbekannte Kirche betritt, kann oftmals sofort sehen, wie vorsteher- oder gemeinschaftsorientiert die dortige Gemeinde ist. Die barocke Kirchenarchitektur zum Beispiel hat die Heilige Messe zwar wieder auf den Hauptaltar zentriert und die vielen Seitenkapellen funktionslos gemacht, was sie für einen zeitgemäßen Gottesdienst prädestiniert. Jedoch verleitet das barocke Repertoire des Raums zur Aufführung eines rituellen Gesamtkunstwerks. Es hat mit der aktiven Teilhabe aller Anwesenden an der Liturgie wenig zu tun, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil einfordert. Stattdessen werden diese zu Zuschauenden. Der barocke Kirchenbau ist darum eher die Kulisse einer Oper als ein passender Rahmen für das Fest der ganzen Gemeinde.

Der Liturgie zuschauen

Die Theologie der Steine zählt auch an anderen pastoralen Orten. So wundern sich manche Pfarrer*innen, dass in seiner oder ihrer Gemeinde nur das gefestigte Bürgertum vertreten ist. Pastoraltheolog*innen haben ihnen eingebläut, dass es in der spätmodernen Gesellschaft auch noch andere soziale Milieus gibt. Und die Kirche behauptet, vom Evangelium her offen für jeden und jede zu sein. Doch auf dem Gelände der Pfarrei gibt es zwar Stellplätze für Mittelklasseautos, nicht aber für Fahrradanhänger. Es gibt Rollstuhlrampen, aber kein WLAN; Sprechzimmer, aber keine Orte zum Chillen. Und der Blumenschmuck, die Sitzmöbel und die Bilder im Pfarrheim erinnern an das Wohnzimmer von Oma und Opa.

Die Bilder im Pfarrheim erinnern an das Wohnzimmer von Oma und Opa.

Was eine christliche Gemeinschaft auszeichnet, lässt sich auch anhand ihrer Gebäude studieren. Sie sind nicht neutral, sondern im Gegenteil sehr prägend. Sie machen eine bestimmte Form von Seelsorge möglich und verhindern eine andere, auch wenn die Sonntagspredigt oder der Pastoralplan etwas anderes behaupten. Die Raumgestaltung wirkt als Selektionsmechanismus, der die eine Gruppe Menschen hereinholt und die anderen draußen lässt.

Raumgestaltung als Selektionsmechanismus

Auch Kleinigkeiten zählen. In der Biographie von Friedrich Langensiepen, Mitglied des Rheinischen Bruderrats der Bekennenden Kirche im Widerstand gegen das Naziregime, wird über eine Presbyteriumssitzung zu einer baulichen Veränderung am Pfarrhaus berichtet.[1] Ein Küchenfenster würde dadurch verdeckt werden. Die Ältesten schütteln den Kopf: „Herr Pfarrer, dann verlieren Sie aber Ihre schöne Ansprache.“ Das Küchenfenster lag nämlich niedrig zum Friedhof hin. Wer nun ein delikates Anliegen beim Pfarrer hatte, der konnte zunächst an diesem Fenster um Wasser für seine Gießkanne bitten und dabei die Lage sondieren. Wenn der Pfarrer zu Hause war, konnte man ihn niedrigschwellig über die Küche erreichen. Der offizielle Weg über die acht Granitstufen zur Vordertür und das Pfarrbüro in die Amtsstube war, obwohl räumlich kürzer, mental viel weiter.

Ich selbst habe die Bedeutung des Raums für die Seelsorge bei zwei Besuchen in Krankenhäusern erlebt, die jeweils von Ordensgemeinschaften getragen werden. Der Eingang zu dem einen Gebäude im Stil der 1970er Jahre führte durch einen langen Schlauch, der schließlich vor der Informationstheke mit einer Ordensfrau dahinter endet. Sie konnte einem kundig den Weg zu den Patient*innen weisen, zu mehr oder etwas anderem lud der Ort nicht ein. In dem zweiten Krankenhaus ist die Trennung von außen und innen oder zwischen Personal und Besucher*innen viel unklarer. Es gibt einen transparenten Glasvorbau, der an einen Marktplatz erinnert. Auch hier findet sich neben Bankautomaten, einer Snackbar, Bänken, Hinweisschildern und Spielgeräten eine Ordensfrau. Doch ihr Standort ist viel prekärer. Sie lehnt an einem Stehtisch. Verbindlichkeit stellt sie über Augenkontakt und ihre Ordenskleidung her. Mehr hat sie nicht zu bieten. Auf sie läuft nicht alles zu, sondern sie setzt sich dem Risiko aus, dass mancher oder manche an ihr vorbeiläuft.

Trennung von außen und innen: viel unklarer

Eben damit macht sie die Vision ihrer Ordensgemeinschaft von guter Seelsorge im Krankenhaus deutlich. Der Einrichtungsträger legt Sicherheit ab und setzt auf Offenheit. Die Klinik ist kein geschlossener Ort, sondern sie hat fluide Grenzen, denn Krankheit gehört zum Leben dazu. Klinikseelsorge wird zu einem spontanen und potentiell überraschenden Ereignis für alle Parteien. Patient*innen werden nicht in die Verlegenheit gebracht, die Ordensfrau in der verletzlichen Lage im Krankenbett ablehnen zu müssen, sondern die Seelsorgenden selbst setzten sich der Ablehnung aus. Nicht Asymmetrie, sondern Nähe, die nicht abschnürt, und Zuwendung, die Autonomie achtet. Das ist ein Drittes neben der einschlägigen Alternative von Komm- oder Geh-Struktur in der Pastoral – eine Mittendrin-Struktur. Es geht um eine Haltung der Neugier und des Abwartens, die die Seelsorge zukunftsfähig und evangeliumsgemäß macht. Das zeigt sich auch an der Theologie der Steine.

[1] Vgl. Günter van Norden, Friedrich Langensieben. Ein Leben in Deutschland zwischen Pfarrhaus und Gefängnis 1897 bis 1975, Stuttgart: Kreuz Verlag 2006, 52.

___

Stefan Gärtner, PD Dr. theol., ist Assistant Professor für Praktische Theologie an der Tilburg School of Catholic Theology, Niederlande.

Foto: bagal / pixelio.de