Wer einmal Kindern zum Einschlafen Geschichten erzählt hat, weiß um die besondere Kraft des Erzählens. Man kann in Fantasiewelten aufbrechen, die, wenn es gut läuft, fast automatisch ins Reich der Träume übergleiten lassen. Mit Geschichten kann man Zugfahrten verkürzen oder Unmögliches denkbar machen. Dass Geschichten dennoch alles andere als harmlos sind, zeigen die Debatten um die Verschwörungserzählungen, von denen wir täglich lesen. Zu Ostern erinnert Michael Hölscher aus neutestamentlicher Perspektive an die Kraft des Erzählens, damals und heute.

Erzählen bestimmt unser menschliches Leben und unseren Alltag. Der Philosoph Odo Marquard geht noch weiter und findet, dass Erzählen sogar absolut notwendig ist: Narrare necesse est.[1] Und von einer solchen Notwendigkeit des Erzählens zeugt das Neue Testament, zeugen insbesondere die neutestamentlichen Evangelien. Sie sind literarische Lebensentwürfe und geben als solche Antwort darauf, welchen Sinn das Leben Jesu für die Menschen des 1. Jh. n. Chr. hatte.

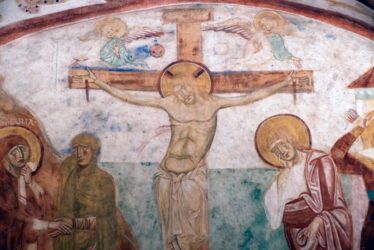

Nach dem Tod Jesu blieben seine Jünger*innen zunächst sprachlos zurück. Wie sollte die erlittene Folter und das grausame Sterben am Kreuz zu seiner Botschaft und seiner Beziehung zu Gott passen? Im Buch Deuteronomium heißt es: „ein Gehenkter ist ein von Gott Verfluchter“ (Dtn 21,23). Wenn von Jesus als Gekreuzigtem die Rede ist, dann ist das aus damaliger Perspektive ein Stigma – und kein Anlass zu erzählen, könnte man meinen. Und dann war da noch etwas, das sich nicht ins Bild einzufügen schien, nämlich die Wahrnehmung, dass Jesus auch nach seinem Tod in Erscheinung getreten ist. Anlass für das Erzählen waren nicht in erster Linie die Begegnungen mit dem lebenden Jesus von Nazaret, sondern die Umstände seines grausamen Todes am Kreuz und die Erfahrungen, die sich anschlossen.

Was ist eine Geschichte? Zwei Hunde – ein Knochen.

Auf die Frage, was eine Geschichte sei, soll der US-amerikanische Autor und Regisseur Ben Hecht geantwortet haben: „zwei Hunde – ein Knochen.“ Es ist die Spannung, der Konflikt, der zum Erzählen herausfordert. Für Odo Marquard werden geplante Handlungen erst dann zu Geschichten, „wenn ihnen etwas dazwischenkommt“[2], wenn eine Ereigniskette gerade nicht so eintritt wie gedacht. Den Ernstfall einer solchen Spannung stellt dieser Tod Jesu am Kreuz dar. Wie passt dieses Leben, das so viele Menschen beeindruckte, mit der Erfahrung seines grausamen Todes zusammen? Und wie lässt sich die wahrgenommene Präsenz Jesu nach seinem Tod damit verbinden?

Stigma der Kreuzigung Jesu

Die ersten Erzählkerne im Neuen Testament, die mit dem Stigma der Kreuzigung Jesu umgehen und auch die Ostererfahrung erklären, finden sich in formelhafter Sprache in den Paulusbriefen. Sie drehen den Spieß um und erzählen – wenn auch knapp – vom göttlichen Handeln am Verstorbenen, zunächst an Jesus und dann an allen anderen Toten:

„Gott aber erweckte den Herrn, und auch uns wird er auferwecken durch seine Kraft“. (1 Kor 6,14)

An einem Satz wie diesem wird ein ganzes Weltbild sichtbar, das erzählerisch entworfen wird. Es werden Figuren auf der Erzählbühne platziert, neben Gott und Jesus auch alle Christusgläubigen, die Teil dieser in die Zukunft ausblickenden Geschichte sind oder werden. Es wird erzählt von einem Gott, der solches vollbringen kann, der nämlich die Toten nicht im Tod belassen wird, sondern weltverändernd wirken kann. Mit „erwecken“ wird sogar das Bild des Schlafes eingespielt: Für diesen Gott, der so handeln kann, ist der Tod nicht mehr als ein Schlaf, aus dem man gerissen werden kann. Jesus ist dann der „Erstling der Entschlafenen“ (1 Kor 15,20) und wir, die anderen, werden einst folgen. „Gott aber erweckte den Herrn, und auch uns wird er auferwecken durch seine Kraft“. Dieser eine Satz erzählt etwas völlig Neues: Das jähe Ende Jesu am Kreuz ist gar kein Ende. Solche Auferweckungsformeln, von denen es noch zahlreiche weitere im Neuen Testament gibt, erzählen einen Anfang. Und damit lässt sich zugleich auch die Ostererfahrung der ersten Jünger*innen einordnen und deuten.

Ein Gott, der solches vollbringen kann, der weltverändernd wirken kann.

Erzählen kann Perspektiven verändern, Bekanntes in einen völlig neuen Rahmen spannen. Jahrzehnte nach Paulus bietet das Markusevangelium die älteste umfangreiche Erzählung über das Leben Jesu und spart auch seinen Tod am Kreuz und die Ostererfahrungen der Jünger*innen nicht aus. Auch Markus spannt Bekanntes in einen neuen Rahmen, präsentiert uns seine Vorstellung von Gott und der Welt als Erzählung. Leiden und Sterben Jesu liest Markus mit der Literatur des Ersten Testaments. Jesus erscheint im Markusevangelium als der leidende Gerechte, wie er im Klagepsalm (Ps 22) oder in der Weisheitsliteratur (Weish 2,12–20; 5,1–8) gezeichnet wird. Die besondere Beziehung zwischen Jesus und Gott, die sogar durch das Leiden hindurch bestehen bleibt, das ist die besondere Botschaft des Markus. Er liest seinen Jesus durch die Brille der Schriften Israels, indem er Zitate aus Psalm 22 immer wieder in seine Passionserzählung einbaut. Erzählen hat für ihn auch etwas mit Erinnerung zu tun, die er in die Gegenwart hineinschreibt.

Wer nicht mehr reden kann, beginnt zu erzählen.

Solches Erzählen durchbricht die Sprachlosigkeit und ist Selbstermächtigung. Peter Bichsel sagt es so: „Erzählen ist mitunter ein Ausdruck der Verzweiflung, wer nicht mehr reden kann, beginnt zu erzählen. Und das Erzählen wird zum Mittel gegen die Verzweiflung.“[3] Auch das frühe Christentum bedient sich dieser urmenschlichen Technik der Erzählung, um der Spannung zwischen dem Leben und dem Tod Jesu und den Erfahrungen seiner Jünger*innen nach Ostern einen Sinn zu geben.

Dass uns der neutestamentliche Kanon gleich vier unterschiedliche Evangelien und damit vier unterschiedliche Erzählungen präsentiert, sollte uns in Erinnerung rufen: Die narrativen Antworten der Evangelien sind Sinnangebote mit unterschiedlichen Akzenten. Sie bringen die Bedeutung Jesu nicht wie eine geschliffene Definition als Glaubenssatz zum Ausdruck. Die Evangelien übersetzen ihre Lösungen für die je eigene Gegenwart. Sie sind eindrucksvolle Beispiele für die transformative Kraft des Erzählens.

Sinnangebote mit unterschiedlichen Akzenten

Gerade weil die Evangelien selbst Erzählungen sind, regen sie dazu an, die Botschaft vom Leiden und der Auferweckung Jesu weiterzuerzählen und in neue Zeiten zu übersetzen. Wie jedem Text wohnt ihnen etwas inne, das Leser*innen herausfordert, zum Weiterdenken und Weitererzählen einlädt. In seiner Frankfurter Poetikvorlesung beschreibt Uwe Timm diese Eigenschaft von Erzählungen so: „Ein guter Text“ – und die Evangelien darf man als sehr gute Texte bezeichnen – „hat immer ein Mehr, einen Überfluss an Bedeutung, der über das hinausgeht, was der Autor ihm zu geben glaubte. Und dieses Mehr kann der literarische Text bei neuen Fragen und in neuen Zeiten offenbaren.“[4]

Dieses Weitererzählen und Übersetzen findet sich übrigens bereits im Neuen Testament selbst. So nehmen Matthäus und Lukas die Jesusgeschichte des Markus auf und bauen sie zu ihren eigenen Geschichten um. Sie redigieren und verschieben, streichen und ergänzen. Sogar im Markusevangelium lässt sich das Weitererzählen im Sinne eines Fortschreibens entdecken. Manchen Menschen im 2. Jh. n. Chr. erschien der offene Schluss des Markusevangeliums in Mk 16,8 unbefriedigend. Dort wird nämlich berichtet, dass die Frauen am Ostermorgen vom Grab fliehen und niemandem etwas erzählen. Man ergänzt kurzerhand den offenen Schluss des Markusevangeliums und fügt Erzählabschnitte an, die von Erscheinungen des Auferstandenen berichten (Mk 16,9–20). Bis heute findet sich diese Fortschreibung etwa in der Einheitsübersetzung.

Das könnte doch eine Motivation sein, auf die Kraft des Erzählens zu vertrauen und selbst mutig weiterzuerzählen – gerade an Ostern.

Michael Hölscher ist Lehrstuhlvertreter für Exegese des Neuen Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Ihn interessiert besonders, wie die neutestamentlichen Texte auf die alltäglichen Herausforderungen der ersten Christ*innen reagieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt aktuell in den Themenbereichen antike Magie und Johannesoffenbarung.

Foto: Rimbach (Mainz)

Zum Weiterlesen

Peter Bichsel, Von der Erfindung der heiligen Schriften, in: ThZ 61 (2005), 4–13.

Marie-Louise Gubler, Wir haben in dieser Stunde kein mächtigeres Wort als das des Ostertages (Reinhold Schneider). Ostern in der Sprache der Dichter, in: BiKi 64 (2009) 104–108.

Odo Marquard, Narrare necesse est, in: Odo Marquard, Philosophie des Stattdessen. Studien (Reclams Universal-Bibliothek 18049), Stuttgart 2000, 60–65.

Uwe Timm, Von Anfang und Ende. Über die Lesbarkeit der Welt. Frankfurter Poetikvorlesung, Köln 2009.

[1] Odo Marquard, Narrare necesse est, in: Odo Marquard, Philosophie des Stattdessen. Studien (Reclams Universal-Bibliothek 18049), Stuttgart 2000, 60–65.

[2] Odo Marquard, Narrare necesse est, in: Odo Marquard, Philosophie des Stattdessen. Studien (Reclams Universal-Bibliothek 18049), Stuttgart 2000, 60–65, 60.

[3] Peter Bichsel, Von der Erfindung der heiligen Schriften, in: ThZ 61 (2005), 4–13, 6.

[4] Uwe Timm, Von Anfang und Ende. Über die Lesbarkeit der Welt. Frankfurter Poetikvorlesung, Köln 2009, 142.

Beitragsbild: shutterstock.com