Der Karfreitag mit dem ohnmächtig Leidenden am Kreuz lehrt etwas über die Profession des Christseins. Mit denen mitzuleiden, die mit ihrem Leid so häufig alleine bleiben, ist für Burkhard Hose ein wichtiger Grundzug des Glaubens.

Mitleid ist unprofessionell und erzeugt ein Gefälle zwischen Helfenden und Leidenden, das die Leidenden entwürdigt.

Dieser Position bin ich gemeinsam mit vielen, die in helfenden Berufen tätig sind, über Jahre hinweg gefolgt. Die professionelle Ablehnung des Mitleids schien fast so etwas zu sein wie ein Berufsdogma für alle, die therapeutisch oder in der Seelsorge mit dem Leid von Menschen konfrontiert sind. Ich habe es lange nicht in Frage gestellt. Ich habe versucht, mir diese Haltung an- und das Mitleid abzutrainieren. Aber dann gab es immer wieder Situationen, die dieses Dogma unterbrochen haben.

Ich habe gelernt: Es gibt eine Würde des Mitleids.

Begonnen hat es vielleicht damit, dass ich miterlebte, wie eine alte und von vielen hochgeschätzte Therapeutin zu weinen begann, als ihr eine Klientin in meiner Anwesenheit von ihrem Leiden erzählte. Ich habe sie tatsächlich direkt danach gefragt, ob das nicht unprofessionell sei. Das anschließende, lange Gespräch über die Würde des Mitleids gehört zu den wichtigsten, die ich in meinem beruflichen Leben geführt habe.

Dann kam dieser Nachmittag, an dem mir selbst Tränen über die Wange liefen, als ich mit Eltern am Sterbebett einer Studentin stand, die den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Und ich habe mich nicht dafür geschämt und hatte auch nicht das Gefühl, ich hätte meine professionelle Haltung verloren.

Da war der Moment, in dem ich einem jungen Mann, der dem Krieg entkommen war, die Nachricht überbringen musste, dass seine Mutter in der zuvor Nacht zu Hause in Syrien gestorben war. Er umklammerte mich brach unter seinen Tränen zusammen. Ich konnte nicht anders als mit ihm zu weinen.

Mitleid ist nicht unprofessionell.

Das Gespräch, in dem mir zwei junge Leute von ihrem Einsatz auf einem privaten Rettungsschiff im Mittelmeer erzählten und sie mit mir ihre Ohnmacht teilten über die Minuten, in denen Menschen vor ihren Augen ertranken, weil sie nicht alle so schnell retten konnten. Ihre Verzweiflung übetrug sich auf mich und ich spürte in mir etwas von der Mischung aus Ohnmacht und Wut, die sie bewegten.

Der Augenblick, in dem mir ein Student eine Nachricht schickte, während er weinend vor dem Polizeigebäude stand, in dem sein afghanischer Freund am Fenster zu ihm herunterschaute und festgehalten wurde und es ihnen nicht mehr möglich war, sich vor der Abschiebung Lebewohl zu sagen.

Ist Mitleid unprofessionell und herablassend? Nein. Ich habe durch das Leben und auch durch meinen Beruf hinzugelernt. Ich habe gelernt, dass es schädliches, entwürdigendes Mitleid gibt, das sich in der Pose des Helfers gefällt und letztlich davon lebt, dass der andere Mensch weiter leidet. Ich habe gelernt, dass ich manchmal meine Gefühle bewusst zurückhalten muss, weil ein Mensch gerade nicht meine Betroffenheit, sondern meine Sicherheit sucht, jemanden, der nicht mit in Tränen ausbricht. Die Intuition hat mich aber auch gelehrt, dass es daneben ein Mitleiden gibt, dass uns zu wirklichen Mitmenschen macht.

Mein Mitleiden bleibt immer verschieden vom Leid des anderen.

Mitleid kann so wertvoll sein, wenn es eine tiefe Verbundenheit mit einem Menschen herstellt, der Leid zu ertragen hat – gerade in der gemeinsam ausgehaltenen Ohnmacht.

In diesem Fall beschreibt Mitleid für mich den Moment, in dem ich nicht nur das Leid anderer Menschen wahrnehme, sondern selbst körperlich spüre. Es ist das Leid anderer, das in mir schmerzliche Resonanz findet. Häufig ist diese Resonanz mit der Erfahrung eigener Ohnmacht verbunden: Ich kann dieses Sterben, diese Ungerechtigkeit, diesen Verlust eines Menschen nicht verhindern. Ich kann das Leid nicht „wegmachen“. Ich kann nur dabei bleiben. Wichtig ist dabei für mich das Bewusstsein: Mein Mitleiden ist immer verschieden von dem Leid des Menschen, mit dem ich leide. Aber ich bleibe eben nicht unbeteiligt.

Unbeteiligt, distanziert oder gar gleichgültig zu bleiben angesichts von Leid und Ungerechtigkeit, ist vielleicht das, was Leidende am meisten demütigt und beschämt. Seit Jahren begleitet mich ein Wort des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel. Ich hole es mir immer wieder herbei, wenn ich Menschen begegne, die an der zunehmend unmenschlichen Asylgesetzgebung oder an anderen offensichtlichen Ungerechtigkeiten verzweifeln und denen ich nichts Tröstliches zu sagen weiß. Wiesel schrieb für diesen Fall: „Wenn Sie die Wahl haben, zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit zu wählen, wählen Sie die Verzweiflung. Denn aus Verzweiflung kann eine Botschaft hervorgehen, aus der Gleichgültigkeit kann per definitionem nichts hervorgehen.“ (Erinnerung als Gegenwart. Elie Wiesel in Loccum [Mai 1986]. Loccumer Protokolle 25/1986, S. 157).

Können Mitleid, geteilte Ohnmacht und Verzweiflung eine Botschaft sein?

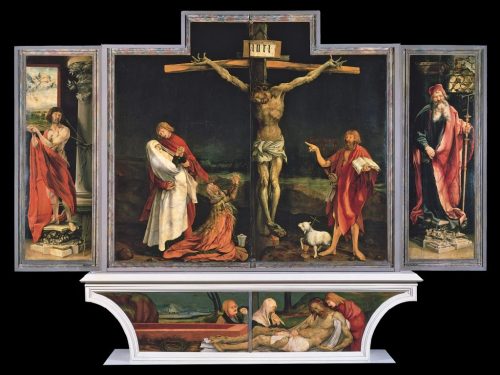

Der weltbekannte Isenheimer Altar präsentiert im Mittelpunkt seiner Kreuzesdarstellung den überlebensgroßen Körper Jesu vor dunklem Hintergrund am Kreuz, gezeichnet von der Pest. Deren Symptome sind uns heute kaum noch vertraut. Anders verhielt sich das zu der Zeit, in der das Gemälde entstand. Matthias Grünewald malte zwischen 1512 und 1515 dieses Bild als Auftragsarbeit für die Kirche des Antoniterklosters in Isenheim im Elsaß.

Die Kirche gehörte zu einem Hospital, in dem unheilbar an Pest und Syphilis erkrankte Patienten bis zu ihrem Tod behandelt wurden. Bevor die todkranken Menschen in das Hospiz aufgenommen wurden, brachte man sie in den Chorraum der Kirche. Dort wurden sie vor dem großen Altarbild mit Blick auf den Gekreuzigten formell in den Antoniterorden aufgenommen. Im Unterschied zu vielen anderen Gemälden, auf denen der Gekreuzigte noch lebend zu sehen ist, zeigt Grünewald den toten Jesus am Kreuz.

Jesus am Kreuz? Er ist einer von uns.

Und jeder konnte zur damaligen Zeit auf den ersten Blick erkennen: Da hängt nicht nur ein furchtbar gequälter und von Folter gezeichneter Mensch, dort hängt ein Pestleichnam. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kein ungewohnter Anblick. Die Zeit war geprägt vom Leben mit dem sogenannten schwarzen Tod. Das Bild von Pesttoten prägte die Straßen. In der Antoniterkirche erkannten die unheilbar Kranken beim Anblick des Gekreuzigten: Der dort am Kreuz zu sehen ist, ist einer von uns. Wenn wir jetzt auf den Tod zugehen, geht er mit uns. Unsere Krankheit verändert sogar seinen gekreuzigten Körper. Er ist mit uns verbunden.

Der Isenheimer Altar ist für mich eine Erinnerung daran, was christliche „Professionalität“ angesichts des Leidens ausmacht: Es ist die Überzeugung, dass aus dem mitempfundenen Leid und der geteilten Ohnmacht eine Botschaft hervorgehen kann, die gerade kein Gefälle, sondern eine intensive Verbundenheit zwischen mir und Menschen, die Leid erfahren, herstellt.

Auch der Samariter spürt das Leid des anderen am eigenen Leib.

Ist Mitleid unprofessionell? Ich glaube nicht. Der Evangelist Lukas stellt seiner Gemeinde in der Vorbildgeschichte des Barmherzigen Samariters (Lk 10,25-37) einen Menschen vor Augen, der das Leid des ausgeraubten Menschen eben nicht nur distanziert wahrnimmt und dann hilft. Die Einheitsübersetzung schreibt an dieser Stelle: „Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah ihn und hatte Mitleid“ (V. 33).

Im griechischen Orginaltext steht dort das Verb splanchizomai, was eigentlich bedeutet: Ihm drehte es die Eingeweide um. Der Samariter sieht nicht nur das Leid und hilft anschließend professionell, sondern er spürt das Leiden des anderen im eigenen Körper. Der Anblick des zusammengeschlagenen Menschen am Straßenrand fährt ihm in die Magengrube. In der Rahmenerzählung ruft Jesus dazu auf, sich an diesem Samariter zu orientieren: „Dann geh und handle du genauso!“

Vielleicht wäre dies die „Profession“ der Christen, die uns der Karfreitag in dem ohnmächtig leidenden am Kreuz ans Herz legt. Echtes Mitleiden mit Menschen, die so häufig mit ihrem Leid alleine bleiben. Vielleicht hält der Karfreitag 2019 sogar noch eine besondere Botschaft für uns bereit: Wenn der Bruch, den der sexuelle Missbrauch für die katholische Kirche bedeutet, wirklich etwas auslösen sollte, dann vielleicht dies: die endgültige Abkehr von einer selbstmitleidigen, nur mit sich beschäftigten Kirche und die Bekehrung hin zu der jesuanischen Haltung des unbedingten Mitleidens, die uneingeschränkten Verbundenheit mit denen, die zu Opfern gemacht wurden.

Ich wünschte mir den Mut, öffentlich mit Tränen in den Augen über das unsägliche Elend der Menschen zu sprechen.

Ich wünschte mir, es würde weniger darüber geredet, wie Kirche ihre verlorene Glaubwürdigkeit wiedererlangen kann, sondern es würde mehr Menschen in der Kirche den Magen umdrehen bei den Berichten von Menschen, die zu Opfern sexueller Gewalt in der Kirche wurden. Ich wünschte mir, es wäre mehr Verzweiflung zu spüren angesichts der ungeheuren Verbrechen und es wären weniger teilnahmslose Erklärungen und Analysen zu hören.

Ich wünschte mir, wir würden als Christen mit den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, aufschreien und nicht nur gepflegten Protest anmelden. Ich wünschte mir den Mut, öffentlich mit Tränen in den Augen über das unsägliche Elend der Menschen im Yemen zu sprechen.

Schließlich drücke ich es bewusst in dieser Karwoche in Richtung meiner vielen Kolleginnen und Kollegen aus: Ich habe großen Respekt vor jeder Seelsorgerin und vor jedem Therapeuten, die nicht die eigenen Tränen unterdrücken, sondern in ihrem Mitleid verbunden mit Menschen professionell präsent sind. Euer Mitleid ist eine Botschaft!

—

Burkhard Hose ist seit 2008 Hochschulpfarrer in der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg.

Bild: wikipedia