Jesus an einer der meistbefahrensten Straßenkreuzungen von Kalkutta. Marina Moosbrugger entführt auf die andere Seite der Welt – und des Lebens. Und sie entdeckt dort einen Ort der Hoffnung.

Kalkutta, 6 Uhr morgens. Ich sitze auf dem Boden am Rand in der Kapelle der Missionarinnen der Nächstenliebe, im Ordenshaus von Mutter Teresa. Links von mir zahlreiche Schwestern im schlichten Ordensgewand, dem weißen Sari mit blauen Streifen. Rundum mich bunt angezogene, junge und ältere Gesichter, Freiwillige aus aller Welt.

Mein Blick richtet sich nach vorne, auf eine Reihe von Fenstern, alle weit geöffnet, alle direkt in Richtung Straße – einer der dichtesten, am stärksten befahrenen Straßen Kalkuttas – ausgerichtet. Die Atmosphäre im Raum strahlt dennoch irgendwie Ruhe aus, inmitten der Lautheit der Straße, der Geräusche und Gerüche des indischen Lebens. Das Gebet und der Gesang der Schwestern vermischt sich mit dem Hupen der Taxis und Roller, mit dem klappernden Geschirr der Chai-Straßenköche. Manchmal verschluckt der Lärm der Straße die Worte, die gerade aus der Lesung vorgelesen werden. Niemanden – außer mir vielleicht – scheint es zu stören oder abzulenken. Ich bin hin und hergerissen zwischen dem Versuch, in das Gebet der Schwestern miteinzustimmen und der Neugier über das, was sich außerhalb der Fenster wohl alles abspielt.

Direkt an der Straße, geöffnete Fenster

Leben und Gottesdienst, Sammlung und Sendung, Kirche und Welt sind hier nicht getrennt voneinander. Das zeigt sich schon im Ort und in der Ausrichtung der Kapelle – direkt an der Straße, geöffnete Fenster und gleichzeitig ein Ort des An- und Zusammenkommens – aber genauso im weiteren Verlauf des Tages.

Nach der Messe geht es über die Treppe hinunter zum Erdgeschoss, vorbei am weißen, ganz schlichten Grabstein von Mutter Teresa in einen Raum, wo sich die Freiwilligen zum Frühstück sammeln. Die gemeinsame einfache Mahlzeit – Toastbroat, Tee und eine Banane ist eine weitere Stärkung für die kommenden Stationen des Tages und eröffnet Raum für gegenseitiges Kennenlernen und Austausch. Bevor wir aufbrechen, werden diejenigen, die heute das letzte Mal da sind von einer Schwester in die Mitte gebeten und von allen gemeinsam mit einem einfachen Dankes- und Segenslied verabschiedet. Darauf folgt ein gemeinsames Sendungsgebet und -lied. Nun geht es hinaus auf die Straßen, die große Gruppe teilt sich auf und jede und jeder folgt dem jeweiligen Weg zu seinem Ort.

Mein Ort ist Nirmal Hriday, das „Home for the Destitute and the Dying“. Nirmal Hriday, eine wilde ca. 20-minütige Busfahrt vom Mutterhaus entfernt, befindet sich wiederum inmitten von Menschenmassen und Geschäftigkeit und ist direkt neben dem berühmten hinduistischen Kalighat Kali Tempel situiert.

Ich trete ein und erblicke Männer und Frauen, alle gleich gekleidet, alle mit kurz geschorenen Haaren, aber jedes einzelne Gesicht, jeder Blick, dem ich begegne, einzigartig. Es bleibt mir keine Zeit zum Herumschauen, denn die Arbeit wartet. Drei große Wasserbecken und ein riesiger Haufen Wäsche, der mit vollem Körpereinsatz gewaschen werden muss. Dankbar packe ich mit an, froh an diesem für mich fremden und überwältigenden Ort mich mit der Kraft meines Körpers einbringen zu können. Fast zwei Stunden vergehen, der Schweiß tropft nicht, sondern rinnt und mit jedem Nachthemd, das ich wasche, versuche ich meine Unsicherheit und Befremdnis mit auszuwinden.

Nach dem letzten gewaschenen Hemd hänge ich meine Schürze zurück an den Haken und trete in den Raum ein, indem der Großteil der Frauen auf Plastikstühlen oder Holzbänken sitzen. Sogleich packt mich eine der Frauen an der Hand, ich beuge mich zu ihr und wir lächeln uns an. Dieselbe Sprache sprechen wir nicht, aber sie streckt mir ihre Füße entgegen und ich beginne sie zu massieren. Vor ihr auf dem Boden sitzend, ihre Füße in meinem Schoß, halten wir Blickkontakt und ich frage mich, ob mir ihre klaren, lächelnden Augen in diesem Moment nicht wohler tun als ihr meine Massage?

Wo bist du, Gott?

Der Tag geht weiter und es folgt eine Begegnung der nächsten. Die Tätigkeiten sind vielfältig, von Massieren, Essen und Trinken verteilen und füttern, Klogängen, Erzählungen zuhören in einer Sprache, die ich nicht verstehe, bis hin zu schweigendem Dasitzen und halten einer zittrigen Hand. Was ich bis heute nicht vergesse, sind die unterschiedlichen Augen, die mich anschauten. In ihnen sah ich Freude, Neugier, Zärtlichkeit, Staunen aber auch schreiende Schmerzen, Tränen, Angst, Zorn, Ärger, Unverständnis, Orientierungslosigkeit und Einsamkeit. „Wo bist du, Gott?“. fragte vielleicht nicht nur ich an diesem Ort.

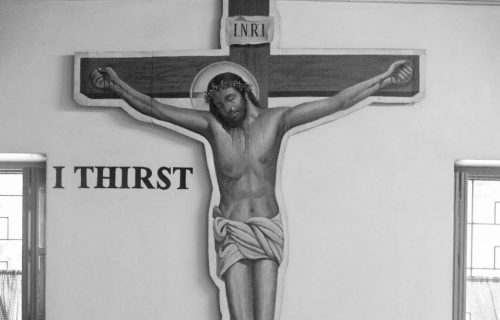

Nach beendetem Dienst finde ich mich am späten Nachmittag wieder zurück am Boden sitzend in der Kapelle. Durch die noch immer offenen Fenster ist mittlerweile die drückende Schwüle des Tages gerückt. Müde und mit vollem Kopf und Herzen geht mein Blick in die Mitte der Kapelle hin zum Altar und bleibt am dahinterstehenden Kreuz hängen. „I thirst“, „Mich dürstet“ steht in schwarzen Buchstaben neben dem Kreuz. Die Worte von Jesus am Kreuz im Johannesevangelium (Joh 19,28) kurz bevor er stirbt.

Durst nach einem großen, kalten Glas Vorarlberger Quellwasser

„Mich auch“, ist mein erster spontaner, frecher Gedanke. Aber wonach? Nach einem großen, kalten Glas Vorarlberger Quellwasser. Nach einem Ort, wo der Schmerz, die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Angst und die Wut der Menschen genauso Platz haben wie die lächelnden Augen, der liebevolle Blick und die Dankbarkeit. Nach einem Gott, der meine eigene Ohnmacht, meine Schuldgefühle angesichts der Armut und der Ungerechtigkeit dieses Landes, und meine Erschöpfung genauso aushält und mitträgt wie meine Freude über jede liebevolle Berührung und jeden ermunternden Blick dieses Tages.

Jesus richtet sich am Kreuz in der dunkelsten Stunde seines Lebens mit seinem „I thirst“ an die, die bei ihm am Kreuz sind. Dieser Durst Jesu begegnet uns aber nach Mutter Teresa nach wie vor tagtäglich in der Welt von heute. Er begegnet uns im Kontakt mit jedem armen oder leidenden Menschen (Mt 25,35f). Er begegnet uns auch in uns selbst, in unserer (geistigen) Armut, in unseren Verletzungen, unserer Ohnmacht und erfahrenen Ungerechtigkeit. Er wird besonders deutlich am Karfreitag, beim Blick auf den Tod Jesu am Kreuz. Er begegnet uns aber ebenso in den vielen kleinen Toden unseres Lebens und des Lebens der anderen.

Hinausgehen, sich aussetzen und sich berühren lassen

„Eine Kirche die nicht [dem Leben] dient, dient zu nichts.“ (Jaques Gaillot). Ich durfte Kirche in Kalkutta erfahren als einen Ort inmitten des Lebenstrubels, mit offenen Türen und Fenstern, wo sich Menschen von überall her so wie sie sind, versammeln können, wo die Mitte und das Ziel Jesus Christus ist, der nicht nur unseren Durst stillt, sondern uns gleichzeitig auffordert, den Durst der Menschen zu stillen. Dazu müssen wir hinausgehen, uns der Lebensrealität des Anderen aussetzen, uns von ihm/ihr berühren lassen, um dann mit Gott als Quelle hoffentlich beide gestärkt weiterzuleben.

Ich möchte mit den Worten unseres Sendungslieds schließen, dass für mich das Bindeglied zwischen der Sammlung der Gemeinschaft als „Ort der Nähe“ und der Sendung, dem Hinausgehen in die Welt in „Räume der Weite“ (Ch. Bauer) darstellt. Es verbindet beide Aspekte und verweist auf die Mitte und Quelle, aus der heraus beides geschieht und mit dessen Hoffnung wir uns dem Durst Jesu am Kreuz, sowie dem Durst der Menschen nach Gott und dem Leben zuwenden dürfen: „We have our hope in Jesus, We have our hope in Jesus, That all things will be well, That all things will be well, That all things will be well, In the Lord.”

Marina Moosbrugger

Bildquellen: http://3.bp.blogspot.com/_23edpPwwLi8/TDrUC62DLWI/AAAAAAAADF4/2yylB6Or-50/s1600/IMG_0016.jpg; Marina Moosbrugger