Angeregt durch ihr Engagement im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des «Haus der Religionen» in Bern macht sich Ann-Katrin Gässlein Gedanken zur Lage und Zukunft des interreligiösen Dialogs in der Schweiz.

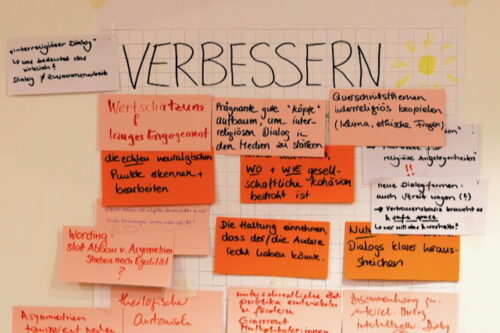

Ende 2024 feierte das «Haus der Religionen. Dialog der Kulturen» seine zehnjährige Präsenz am Europaplatz im Berner Westen mit zehn Veranstaltungen innerhalb von zehn Wochen. Ich war für den 26. November zum Workshop mit anschliessendem Sofagespräch „Interreligiöser Dialog: Quo vadis?“ eingeladen. In der Vorbereitung hatte das Haus der Religionen eine Umfrage zum gleichen Thema durchgeführt. 100 Personen hatten sich zu ihrer Motivation für ihr Engagement im interreligiösen Dialog geäussert, waren aber auch gebeten worden, die Chancen des interreligiösen Dialogs in der Schweiz heute im Vergleich zu früher einzuschätzen. In der Auswertung der Umfrage wie auch im Workshop traten folgende Punkte klar zutage:

- Die Wahrnehmung, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt heute stärker bedroht ist. Dieser Schluss drängt sich insbesondere seit der COVID-19-Pandemie und dem 7. Oktober 2023 auf.[1] Wie aber kann dem Auseinanderdriften begegnet werden, wenn religiöse Gruppen über das Internet und die sozialen Medien radikalisiert werden? Wie lassen sie sich in einen interreligiösen Dialog einbinden, der als «Harmonieklub» aus Vereinen wahrgenommen wird, der kritischen Fragen ausweicht?

- Die (Dauer-)Krise institutionalisierter Religionsgemeinschaften wie auch die sinkende Relevanz persönlicher religiöser Verortung. Wie können die immer grösser werdenden Teile der Bevölkerung erreicht werden, die mit dem Etikett «religiös» nichts anzufangen wissen? Kann ein interreligiöser Dialog einfach zum «Dialog der Weltanschauungen» werden, ohne den wertvollen gemeinsam geteilten Boden zu verlieren?

- Die Feststellung, dass selbst eine nur annähernde Gleichstellung der (Minderheiten-)Religionen in rechtlicher und finanzieller Hinsicht mit den öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen noch lange nicht erreicht ist. Wie lässt sich diesem Ungleichgewicht im interreligiösen Dialog begegnen, das zu Ermüdungserscheinungen bei den Älteren und Frustration bei den Jüngeren führt, die angesichts der knapper werdenden Ressourcen die Prioritäten anders setzen?

In den Jahren 2019 und 2020 hatte ich eine intensive Feldforschung in der deutschsprachigen Schweiz und den angrenzenden zweisprachigen Gebieten unternommen. Mein Thema waren religionsverbindende Feiern, die innerhalb des interreligiösen Dialogs einen spannenden da theologisch umstrittenen Teilbereich abdecken. Die empirische Forschung bestand aus der teilnehmenden Beobachtung an 20 Feiern und 60 qualitativen Interviews, die mir einen tiefen Einblick in die gegenwärtige Situation der interreligiösen Beziehungen in der Schweiz schenkten. [2] Alle im Workshop und im Sofagespräch aufgeworfenen Fragen waren mir daher sehr vertraut. Der folgende Beitrag möchte einige Gedanken formulieren, die aus der langjährigen Beschäftigung mit interreligiösen Beziehungen in der Schweiz entstanden sind, und dem «Quo vadis?» als Inspiration dienen können – ohne Anspruch auf eine Generallösung für die oben aufgeworfenen Fragen.

Die demografische Situation beachten

Ein interreligiöser Dialog muss auf die politischen, demografischen und historischen Kontexte des jeweiligen Landes eingehen, in dem er stattfindet. Für die Schweiz bedeutet dies, anzuerkennen, dass sich der Dialog aus einem interkonfessionellen Gespräch (Ökumene) der christlichen Kirchen heraus entwickelt hat. Zu ihnen hatte bis zu Beginn der 1970er Jahre fast die gesamte Bevölkerung gehört, und aus ihren Reihen stammt (weitgehend) das interreligiös interessierte Publikum. Die demografisch relevanten Minderheitenreligionen heute sind mit jeweils rund sechs Prozent Anteil an der Bevölkerung die Muslime und Musliminnen sowie die östlich-orientalischen und orthodoxen Christen und Christinnen. Alle anderen religiösen Minderheiten – aus dem Buddhismus, dem Hinduismus, aber auch aus dem Judentum – bewegen sich weit unter einem Prozent.

Dies führt zu nicht unerheblichen Anstrengungen, wenn in interreligiösen Settings eine annähernd gleiche Repräsentation erreicht werden soll. Je nach Region ist der «Partnermarkt» nämlich wie leergefegt. Und es bringt mit sich, dass gewisse Themen, Debatten oder Personen praktisch unter den Tisch fallen. Migranten und Migrantinnen unterschiedlicher Konfessionen, aber auch Mitglieder christlicher Freikirchen oder Sondergruppen können, wollen oder dürfen im gegenwärtigen interreligiösen Dialog der Schweiz nicht teilnehmen: Zu den durchaus unterschiedlichen Gründen gehören eigene theologische Vorbehalte, innerchristliche Abgrenzungsdynamiken, das Bestreben, Kontakte nach dogmatischen Gesichtspunkten «ökumenisch» zu bewahren, sowie die Angst, das nichtchristliche Gegenüber zu dominieren. Ein interreligiöser Dialog der Zukunft ist gut beraten, wenn er auch wirklich Dialog(e) führt – im Sinne eines Gesprächs von zwei oder drei Beteiligten, die je nach Thema und Betroffenheit wechseln können und nicht zwanghaft ein abrahamitisches oder «weltreligiöses» ABC durchbuchstabieren müssen.

Dialog auf unterschiedlichen Feldern

Auf einen zweiten Punkt haben religionswissenschaftliche Forschungen schon hingewiesen. [3] Der interreligiöse Dialog ist Teil einer theologischen wie auch zivilpolitischen Agenda mit jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen. Die theologische Agenda schaut auf das religiöse Zeichensystem und präferiert das gebildete und sprachlich geschulte Gegenüber – die zivilpolitische Agenda verfolgt eine umfassende Integrationsarbeit und richtet sich an Migranten und Migrantinnen. Diese zeigt sich, wenn interreligiöser Dialog in kirchlichen Strukturen entweder im Bereich der Citypastoral bzw. der «Kirche im Gespräch» angesiedelt ist oder dem Bereich «Flucht- und Migration» zugeschlagen wird.

Wenn in interreligiösen Dialogsettings vor allem Konvertiten und Konvertitinnen mit christlicher Sozialisation mitwirken, greift das Narrativ des «gegenseitigen Kennenlernens» nicht. In der (theologischen) Ausbildung werden Christen und Christinnen kaum auf eine Situation vorbereitet, in denen sie auf Menschen treffen, die das Christentum (vermeintlich) gut kennen, aber (aus unterschiedlichen Gründen) abgelegt haben. Gleichzeitig irritiert das Fehlen orthodoxer und östlich-orientalischer Christen und Christinnen, die phänomenologisch häufig als Angehörige einer «fremden Religion» wahrgenommen werden und ein Bedürfnis nach Kennenlernen und Austausch hervorrufen.

Ein interreligiöser Dialog der Zukunft sollte die beiden Systeme nicht gegeneinander ausspielen, sondern als Ansätze mit unterschiedlichen Voraussetzungen bewerten. Ein intellektuell anspruchsvoller Dialog verlangt von Christen und Christinnen eine Sattelfestigkeit in fundamentaltheologischen Grundsatzfragen. Gleichzeitig müssen sie Sensibilität für die schwierigen Erfahrungen mitbringen, die viele ältere Menschen gerade in der Schweiz mit einer christlichen Erziehung gemacht haben.

Ein «Dialog der Tat» lässt sich in die diakonischen und sozialpolitischen Projekte der christlichen Kirchen einfügen und diejenigen in den Blick nehmen, die zu den Marginalisierten und an den Rand Gedrängten in unserer Gesellschaft gehören, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Für ein solches Engagement lassen sich auch heute viele Partnerschaften knüpfen; diese können – müssen aber nicht ausschliesslich – andere Religionsgemeinschaften sein.

«Augenhöhe» braucht konkrete Unterstützung

Der dritte Punkt zielt auf die Ebene der Ressourcen: Aufgrund ihrer langjährigen Präsenz in der Schweiz sind die Kirchen trotz ihrer Mitgliederverluste fast allen anderen Religionsgemeinschaften hinsichtlich Finanzen, Immobilien, Personal und Vernetzung in der Gesellschaft überlegen. Der Graben verläuft aber weniger zwischen Christen und Christinnen und allen anderen, als vielmehr zwischen der langjährig in der Schweiz ansässigen Bevölkerung (zu der auch sehr viele Konfessionslose zählen) und den anderen, von denen sich viele in prekären ökonomischen Situationen befinden, mit einem fragilen Aufenthaltsstatus ringen, oder schlicht politisch-strukturell diskriminiert werden, hinsichtlich ihrer Feiertage, ihrer religiösen Gebäude oder ihres Zugangs zur Seelsorge in Krankenhäusern, Gefängnissen und Schulen.

Christinnen und Christen können dieses Ungleichgewicht nicht einfach im Dialog ausklammern, oder mit Verweis auf eine unwillige Politik mit den Achseln zucken. Um die viel beschworene «Augenhöhe» im Dialog Realität werden zu lassen, braucht es Unterstützung für die Minderheitenreligionen bei der Interessensvertretung bei Stadt, Kanton, Bund und Medien, und eine kritische Sichtung der eigenen Pfründen (Stichwort: Staatsbeiträge). Der Ansatz, öffentliche kantonale Gelder z.B. mit den muslimischen und orthodoxen Dachverbänden zu teilen, weist in die richtige Richtung.

Errungenschaften der komparativen Theologie

Dafür muss aber auch Arbeit nach «innen» geleistet werden. Innerhalb ihrer Pfarreien oder Kirchgemeinden sehen sich interreligiös engagierte Christen und Christinnen trotz ihrer relativ komfortablen Situation als Einzelkämpfer und -kämpferinnen und bedauern, dass interreligiöse Arbeit keineswegs überall als «Kerngeschäft» gesehen wird. Sie selbst erleben ihr Engagement trotz erheblicher Anstrengungen als befriedigend und horizonterweiternd, was sie auf die dort entstehenden zwischenmenschlichen Beziehungen zurückführen. Das Level, das der interreligiöse Dialog und die ihm zugrunde liegende komparative Theologie erreicht haben, darf nicht als selbstverständlich gegeben gelten. Es muss immer wieder gestärkt und angesichts des weitreichenden religiösen Traditionsabbruchs sogar teilweise neu aufgebaut werden. Es wäre fatal, die interreligiöse Arbeit angesichts der vielerorts angestossenen Schrumpfprozesse kirchlicher Angebote aus dem Blick zu verlieren.

Mut zu kreativen interreligiösen Feiern

Ein letzter Punkt möchte im interreligiösen Dialog allen Akteuren Mut zusprechen, nicht allein auf der kognitiv-verbalen Ebene zu bleiben, sondern gerade auch rituelle Formen – interreligiöse Feiern und Gebete – zu wagen. Wie in vielen anderen Ländern mit starkem Säkularisierungstrend schwankt die Schweiz, ob sie die zunehmende religiöse Vielfalt interreligiös «steuern» oder zivilreligiös moderieren bzw. ins Private abdrängen möchte. Überall, wo (noch) eine Offenheit für geprägte religiöse Formsprache vorhanden ist, stehen die Chancen für Feiern mit interreligiöser Anlage gut: Zu denken ist an die Gestaltung des Eidgenössischen Dank- Buss- und Bettags oder des 1. August, an Gedenkfeiern anlässlich tragischer Ereignisse oder Jubiläen sowie an kleine, feine Rituale, die Menschen helfen, die Kontingenz des Lebens zu bewältigen. Dabei dürfte klar sein, dass interreligiöse Feiern nicht automatisch «Feiern für alle» sind, sondern höchstens in einem Wechselspiel aus Erfahrung, Reflexion und ehrlicher Auseinandersetzung zu einer solchen werden können, damit sie nicht mit allzu vielen (fremdartigen) Elementen überfrachtet werden. Sie sind aber eine Chance, zu zeigen, dass Religion auch in Zukunft Sinnhorizonte eröffnen, Heimat bieten und gesellschaftliche Reformen anregen kann.

[1]Der Nahost-Konflikt hatte auch in der Schweiz lange diplomatisch verschwiegene Gräben zwischen den Angehörigen der Religionsgemeinschaften aufgedeckt.

[2]Vgl. Gässlein Ann-Katrin: Religionsverbindende Feiern in der Schweiz. Religionssoziologische Analyse und liturgiewissenschaftliche Kommentierung. Freiburg i. Br. 2024.

[3]Vgl. Haynes, Jeffrey – Hennig, Anja (Hg.), Religious actors in the public sphere: means, objectives and effects, London 2011.

—

Ann-Katrin Gässlein, Dr. theol., Religionswissenschaftlerin, arbeitet für das Ressort „Kultur und Bildung“ der Katholischen Kirche im Lebensraum St. Gallen und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der LMU München