Heute ist Karsamstag – Judith Gruber und Bert Roebben erschließen seine existenzielle Bedeutung theologisch für das Heute.

Freitag, 27. März 2020 – Coronazeit: ein leerer Petersplatz in Rom. Papst Franziskus spricht den Segen aus – Urbi et Orbi, für die Stadt und die Welt. Niemand scheint zuzuhören, denn es ist niemand auf dem Platz. Das Epizentrum der katholischen Welt scheint ausgelöscht zu sein. Aber hinter ihren verwitterten Fenstern und ihren digitalen Bildschirmen beobachten die Stadt und die Welt das Geschehen und lassen sich von den Worten des Papstes tröstlich berühren. „Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt.“

Diese „Performanz der Leere“, die sich beim Urbi et Orbi – Segen abgespielt hat, ist ambivalent. Ursprünglich wurde dieser Begriff „Performanz der Leere“ von der US-amerikanischen Liturgiewissenschaftlerin Shannon Craigo-Snell angesichts immer leerer werdender Gottesdienste entworfen. Während des päpstlichen Segens am Petersplatz war sie den Corona-bedingten Ausgehbeschränkungen geschuldet. Aber angesichts der gähnende Leere am Petersplatz, die die Bildersprache dieser Liturgie ganz entscheidend geprägt hat, kommt man nicht umhin, an die immer größer werdende Anzahl jener erinnert zu werden, die der Kirche und ihren Gottesdiensten auch unter ‚normalen‘ Umständen fernbleiben.

Starkes Bild einer Kirche in der Krise

Der leere Peterplatz zeichnet ein starkes Bild einer Kirche in der Krise, die schon lange nur mehr in den „Ruinen“ (Rainer Bucher) jenes institutionellen Einflusses operiert, der in der mächtigen Architektur dieses Platzes und den Liturgien die sonst auf ihm inszeniert werden, noch greifbar ist. Mit der schlichten Liturgie am leeren Petersplatz, die auf prunkvolle Rituale und Insignien päpstlicher Macht verzichtete und den Papst als einsamen, von Alter und Krankheit gezeichneten Betenden zeigte, wird dieser soziologisch gut dokumentierten Krise im Zentrum kirchlicher Macht Raum gegeben und an der Zentralfigur ihrer Autorität sichtbar gemacht. Dieser Segen kostet also – angesichts des akuten Bewusstseins unser aller Verwundbarkeit zeigt er die Kirche als verwundet, geschwächt, schwach.

Aber vielleicht offenbart sich gerade in dieser gefährlichen, risikobehafteten Performanz der Leere, mit der der Papst den Segen spendete, auch das Ostergeschehen auf verdichtete Weise. Die Theologin Shelly Rambo hat festgestellt, dass sich in traumatischen Erfahrungen theologische Fragestellungen verschieben. Rambo formuliert es provokant: In traumatischen, (post)apokalyptischen Zeiten geht es nicht mehr um die Frage „wer die Welt retten kann, sondern wer von ihrem Zusammenbrechen Zeugnis ablegen wird“. In den kargen Ritualen des Urbi und Orbi – Segens anlässlich der Corona-Krise wird diese theologische Verschiebung greifbar. Mit ihnen versucht Franziskus, dem kritischen Ausmaß der Pandemie Rechnung zu tragen und globaler Verletzlichkeit und Angst Raum zu geben. Sie sprechen von Hoffnung, aber widerstehen der Versuchung, einen unerschütterten, risiko-losen Auferstehungsglauben ins Zentrum zu stellen. Vielmehr geben sie dem Trauma der Pandemie Raum.

Karsamstags-Moment

Sie bezeugen das Leid und betrauern den Tod derer, die besonders von der Krise betroffen sind – denn auch wenn die Corona-Krise die Verwundbarkeit aller scheinbar gleich vor Augen führt, sind die Risiken, an der Krankheit zu sterben und zu ihrer Eindämmung beizutragen, doch ungleich verteilt. Mit der Performanz der Leere nimmt Papst Franziskus damit großes Risiko auf sich, ohne einen sicheren Ausgang zu versprechen. Mehr als alles andere stellt seine Performanz der Leere so ein Karsamstags-Moment ins Zentrum der Urbi et Orbi Liturgie.

Dieses Innehalten, dieses Aushalten des Traumas ist nicht hoffnungslos. Es setzt aber Auferstehung nicht mit unverwundetem Heilsoptimismus als gegeben voraus, sondern entlarvt, dass wir unsere Hoffnung auf falsche Sicherheiten gesetzt haben: Ein Innehalten im „Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben“, formuliert Franziskus in seiner Ansprache. Unerschüttert von der Verwundbarkeit der Schöpfung haben „wir (…) uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden.“

Im Schweigen sprachfähig

Die Hoffnung, die Franziskus mitten im Trauma der Krise in Aussicht stellt, rüttelt aus dieser falschen Sicherheit auf. Sie führt nicht in den sicheren Hafen der Heilsgewissheit, sondern fordert immer wieder neu zur Nachfolge des Auferstandenen auf, der „uns von seinem Kreuz aus auffordert das Leben, das uns erwartet, wieder zu entdecken, auf die zu schauen, die uns brauchen“. Die Performanz der Leere widersagt sich dem gefährlichen Trost eines Heilsautomatismus und setzt ihre Hoffnung in neues Leben, das sich immer wieder dann und dort ereignen kann, wenn wir „den Mut finden, Räume zu öffnen, in denen sich alle berufen fühlen, und neue Formen der Gastfreundschaft, [Geschwisterlich]keit und Solidarität zuzulassen“.

Der leere Petersplatz wird damit zu einem Bild für das leere Grab – eine zentrale Metapher des Christentums, die uns davor warnt, den Auferstehungsglauben positivistisch zu bestätigen, sondern uns herausfordert, zu schweigen oder besser noch „im Schweigen sprachfähig“ (Jürgen Werbick) und solidarisch handlungsfähig zu werden. Im Angesicht des Leids, so Franziskus, stehen wir vor einer „Zeit der Entscheidung“, die jedoch „nicht die Zeit [des] Urteils [Gottes], sondern unseres Urteils“ ist. Die Hoffnung, die Franziskus am leeren Petersplatz im Angesicht des Traumas verspricht, autorisiert Auferstehungspraktiken, die in einer Pluralität von christlichen Erfahrungen und Handlungen Gestalt und Bedeutung annehmen werden – ohne den auferstandenen Christus je ganz greifbar machen zu können. „Noli me tangere.“

Verwundeter Auferstehungskörper

Diese Hoffnung spricht nicht einfach von der Überwindung des Todes, sondern fordert vielmehr dazu auf, den Politiken des Todes kritisch nachzugehen. Im Trauma ist die Hoffnung auf Auferstehung, wie wir mit Donna Haraway formulieren könnten, ein „staying with the trouble“. Diese Karsamstagshoffnung verspricht nicht eine Heilung, die keinerlei Wunden hinterlässt, sondern wendet sich dem Gekreuzigten am Pestkreuz zu – der im strömenden Regen am leeren Petersplatz weiteren Schaden nimmt und auch nach Ostern ein verwundeter Auferstehungskörper bleiben wird. Diese Hoffnung weiß davon, dass Auferstehung in Wunden und Tränen Gestalt annimmt. Thomas wird klaffende Wunden berühren müssen, um den Herren sehen und glauben zu können. Es wird durch Maria Magdalenas Tränenschleier am leeren Grab sein, dass eine Vision neuen Lebens sichtbar werden kann. Die Auferstehungshoffnung am leeren Peterplatz bricht damit mit einem triumphalen Narrativ vom Tod zum Leben, aber fordert uns dazu auf, neues Leben in der Mitte von bleibendem Leid möglich zu machen.

Judith Gruber ist Professorin für Systematische Theologie an der KU Leuven (Belgien), Bert Roebben ist Professor für Religionspädagogik an der Universität Bonn.

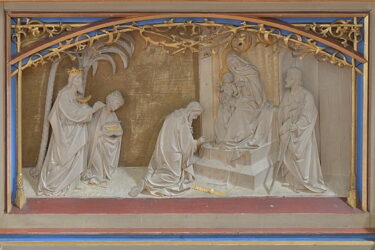

Bildquelle: Bert Roebben („Transparante kerk op berg“ in Borgloon/BE)