An Miniaturkirchen, die in der Nachkriegszeit auf keiner Modellbahnplatte fehlen durften, zeichnet Karin Berkemann nach, wie sich das Verhältnis von Kirche und Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat.

In jeder Modellbahnplatte steckt ein Stück Hybris. Denn wer die Welt im Miniaturformat nachbildet, erschafft sie auch nach eigenen Vorstellungen neu. Während der Nachkriegszeit gehörte eine Lok von Märklin, Trix oder Piko zur Grundausstattung eines deutsch-deutschen Hobbykellers. Neben dem rollenden Material galt die Sorgfalt hier der Landschaft und ihren Bauten. Aus der Vogelschau waren es Bahnhof, Rathaus und Kirche, die aus vielen Plastikhäuschen ein Dorf machten. Egal ob Ost- oder Westdeutschland, die führenden Spielzeugfabrikanten von Faller bis VERO hatten daher mindestens einen Kirchenbausatz im Programm: von der traditionellen Bergkapelle über die moderne Großkirche bis zur neugotischen Landmarke. In welchem Stil, mit welchem Zubehör und Werbetext solche Modelle angeboten wurden, sagt rückblickend viel über den Wandel des Kirchenbilds.

Moderne in Maßen

Anfangs kam die „Tischbahn“, 1935 von Trix auf den Markt gebracht, gut ohne Kirchen aus. Solche Miniaturanlagen waren immer beides, Hobby der Erwachsenen und Spiel der Kinder. Doch zunächst blieben sie ein Privileg der Bessergestellten, die vor allem die technische und militärische Seite dieses Zeitvertreibs schätzten. Rasch ergänzte man die gekauften Blechbahnhöfe um selbstgebaute Holz- und Papphäuser. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Wirtschaftswunder und Spritzgusstechnik, wurde die Modellbahnwelt günstiger, bürgerlicher und friedlicher. Immer häufiger mussten die Loks und Waggons nach Weihnachten nicht mehr zurück in die Schachtel, sondern blieben auf einer liebevoll gestalteten Platte stehen. Und mit Bergen, Dörfern und Städten zogen hier auch die Kirchen ein.[1]

Eine Zeit, als Kirche noch

selbstverständlich zum

Orts- und Landschaftsbild gehörte

Traditionell konzentrierte sich die deutsche Spielzeugindustrie auf Schwarzwald und Erzgebirge. Im sächsischen Olbernhau produzierte der VEB OWO, der 1973 in der DDR-Marke VERO aufging, ab 1967 den Bausatz „Bergkirche 9631/129/1251“: Auf weißen Plastikwänden mit Rundbogenfenstern saßen tief heruntergezogene Dächer in Kupfergrün und Ziegelrot. Diesen moderaten Heimatstil pflegte man im Maßstab 1:1, im „großen“ Kirchenbau, noch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in der DDR. In den 1960er Jahren machte es die religionskritische Staatsideologie hier dann fast unmöglich, neue Gottesdiensträume zu errichten. Parallel inszenierte die Modellbahn – ähnlich wie bei Dorfbaukästen oder weihnachtlicher Volkskunst – die Erinnerung an eine Zeit, als Kirche noch selbstverständlich zum Orts- und Landschaftsbild gehörte. Für die Miniatur-Bergkirche nahm OWO zudem charakteristische Änderungen vor: Der Turm ist vom Schiff getrennt, um sie (je nach freier Fläche auf der Platte) variabel über einen Torbogen verbinden zu können. Anstelle eines Turmkreuzes, das in der Draufsicht kaum auffallen würde, markiert ein großes Kreuz am nicht minder überdimensionierten Eingangsportal deutlich den kirchlichen Ort.

Notkirchenprogramm

VERO bewarb die Bergkirche als Raumzellensystem – zu Hause ließen sich die wenigen Module leicht ineinanderstecken. Im Schwarzwaldstädtchen Gütenbach hingegen setzte der westdeutsche Marktführer Faller auf kleinteilige Bausätze, um Produktionskosten und Verkaufspreis zu senken. Eben jener Kunstgriff steigerte Bastelspaß und Identifikation, sodass von Vater und Sohn gemeinsam montierte Modelle oft generationsübergreifend aufbewahrt werden. Einen ähnlichen Effekt nutzte der Architekt Otto Bartning im Großen, im Maßstab 1:1, um evangelische Gemeinden nach Kriegsende rasch und kostengünstig mit neuen Gottesdiensträumen zu versorgen. In seinem Notkirchenprogramm wurden standardisierte Holzelemente vor Ort mit viel Eigenleistung zusammengefügt. Von 1947 bis 1954 entstanden so in mehreren Typenreihen insgesamt 98 Bauten, von denen 77 bis heute als Predigtstätte, Gemeindehaus, Kindergarten oder Jugendzentrum in kirchlicher Trägerschaft stehen. Einige der Konstruktionen wurden mehrfach wiederverwendet, zwei wanderten ins Freilichtmuseum. Auch das Modell, die VERO-Bergkirche, schaffte es bis ins Museum, ins Museum für Sächsische Volkskunst. Im Großen wie im Kleinen trug das gemeinsame Bauen, die aktive Teilhabe, sichtbar zu Erfolg und Nachhaltigkeit der Kirchen bei.

Ökumene durch die Hintertür

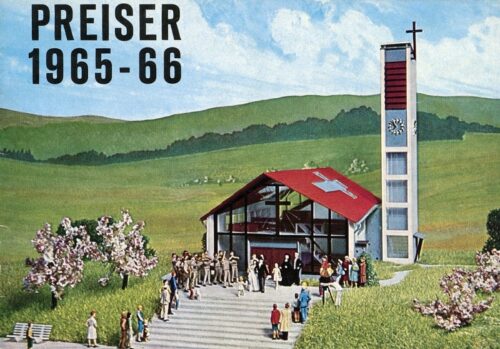

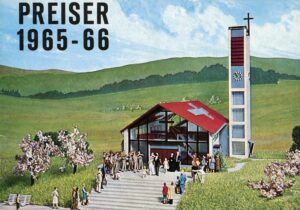

In der Männerdomäne Modellbau präsentierten die Brüder Edwin und Hermann Faller ihre Artikel wertekonservativ. Entsprechend enthielt ihr Katalog 1965/66 nur vier Mühlen, aber sieben Kleinkirchen als „Mittelpunkt des Dorfes“. Ab 1965 brachte die „Moderne Kirche B-235“ etwas Urbanität ins Sortiment und blieb konfessionell überraschend anschlussfähig. Die transparente Front, das überstrahlte Kreuz und die zeichenhaften Dachfenster, all das hat den Charme einer freigeistig-amerikanischen Drive-In-Church. Direkt daneben findet sich im Katalog ein Miniaturgeistlicher der Firma Preiser – im evangelischen Talar mit lutherischem Beffchen. Und produziert wurde der Bausatz von zwei Brüdern altkatholischen Glaubens.

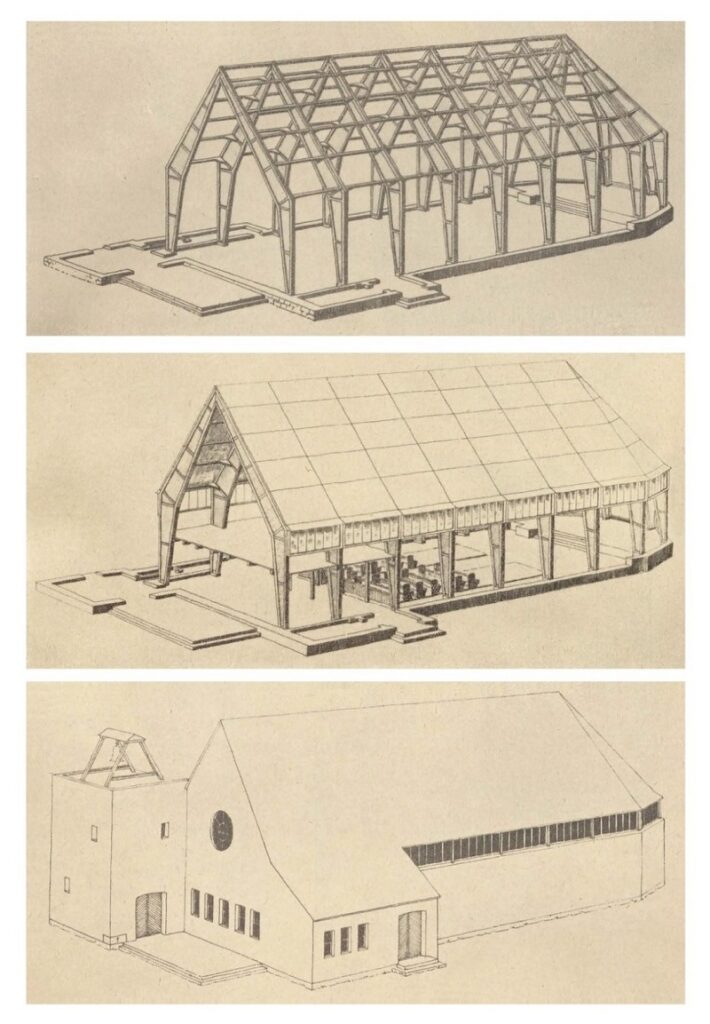

Kirche als Provisorium

Das große, das gebaute Vorbild von B-235 war wiederum eine römisch-katholische Kirche: St. Katharina in Gütenbach, dem Firmensitz von Faller. Immer wieder ließen sich die Brüder durch einzelne Häuser aus ihrem Heimatort zu Modellen inspirieren. St. Katharina, fertiggestellt 1965 nach Plänen des Architekten Lothar Schmitt, hat viele Parallelen zum Bausatz „Moderne Kirche“: die hohe Straßenfront, der T-förmige Grundriss, das tiefe Satteldach, der kantige Glockenträger. Doch dieser steht beim Faller-Bausatz an der „falschen“ Seite, zudem fehlen die Betongläser des Künstlers Rainer Dorwarth am Bausatz. Immerhin lassen sich hier die Plastikfenster mit Nassschieber-Bildchen aufhübschen. Es gibt sogar eine Klebevorlage für einen Altar, der auf drei Stufen an die Wand gerückt ist. Damit zeigt die kleine Kirche einen Zwischenzustand der großen: Der Miniatur-Klebe-Altar spiegelt noch die Messfeier vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) – in St. Katharina gab es in den ersten Jahren ein ähnliches hölzernes Provisorium.

Kirchen für alle,

für Ost und West

Besonders reizvoll wurden Kirchenmodelle durch das Zubehör. Viele konnten um eine Innenbeleuchtung oder ein Geläut ergänzt werden. Die fränkische Firma Preiser bewarb den Faller-Bausatz „Moderne Kirche“ im eigenen Katalog 1965/66 mit Figuren für alle Bedürfnisse: „Übrigens führen wir evangelische und katholische Geistliche!“ Damit übersprang die Modellbauwelt als kleine Utopie konfessionelle Hürden, an denen die Wirklichkeit damals hätte scheitern müssen. Vielleicht war es eine feine Blüte ökumenischen Humors. Vielleicht war es die Aufbruchsstimmung jener bewegten Jahre. Sicher spielte hier ein Stück gelebter Kapitalismus mit hinein. Denn wie VERO deutlich auf den Westexport hin produzierte, waren auch Faller und Co. in der Bundesrepublik immer auf eine breite Zielgruppe hin gedacht. Das Faller-Modell B-238 (130238) etwa ist eine solche Kirche für alle – sie wird seit Jahrzehnten mit dreierlei Turmhaube ausgeliefert: geschweift, getreppt oder pyramidal.

No Future?

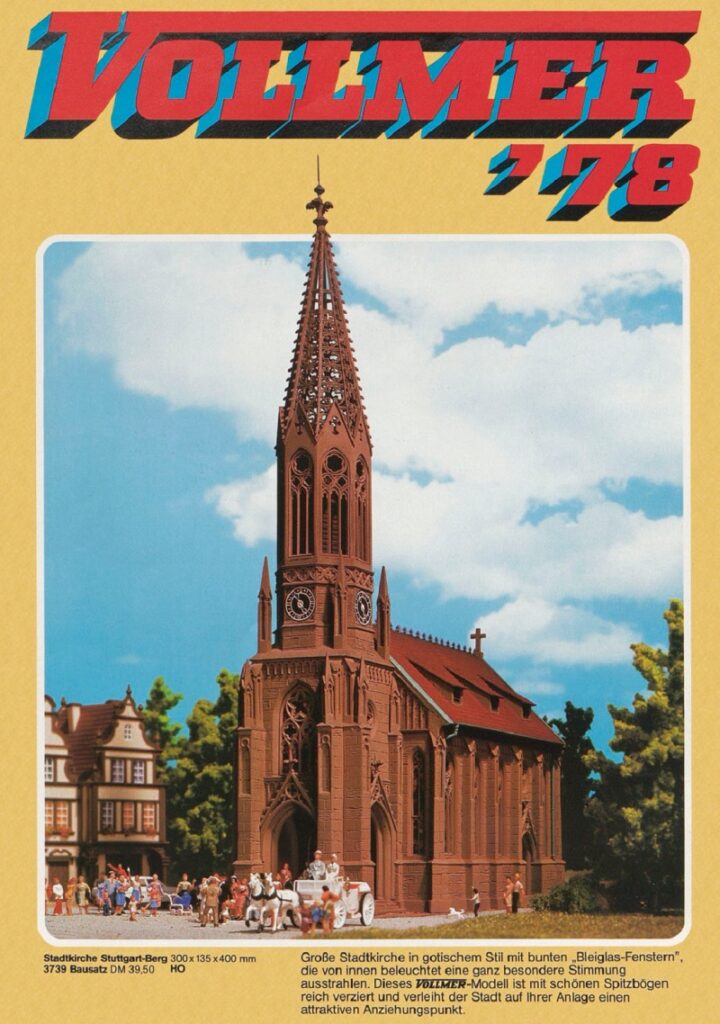

Die meisten Firmen waren in den 1960er und frühen 1970er Jahren durchaus darauf bedacht, die Lebenswelt ihrer Kundschaft auch durch zeitgenössische Modelle abzubilden. Da macht es Sinn, dass die ostdeutsche Marke VERO 1973 neben mehreren modernen Hochhäusern und Bungalows nur eine einzige Miniaturkirche führte: die Bergkirche im nostalgischen Heimatstil. Zu diesem Zeitpunkt fehlte es in der DDR im „großen“ Kirchenbau, im Maßstab 1:1, an modernen Vorbildern. Zwar hatte die SED-Regierung ihre Religionspolitik ab 1970 geändert, sodass sie für Devisen und ein positives Image wieder einige Kirchenneubauten erlaubte. Doch es sollte dauern, bis diese spät- und postmoderne Kirchen auch wirklich sichtbar waren, und dies meist eher am Rand der Großwohnsiedlungen. In der Bundesrepublik hingegen wurde der Kirchbauboom der 1960er und frühen 1970er Jahren nur von Faller in ein Modell übersetzt: die „Moderne Kirche“. Anders die Stuttgarter Firma Vollmer (heute Viessmann), die bei der hauseigenen postmodernen „FutureLine“ in den 1980er Jahren ganz auf eine Kirche verzichtete und stattdessen früh die Romatikwelle bediente. 1978 setzte Vollmer die neugotische „Stadtkirche Stuttgart-Berg 3739“, ein detailreiches Modell nach lokalem 1:1-Vorbild, auf das Cover des Neuheitenkatalogs. Das einzig Futuristische war hier der Firmenschriftzug.

Kirchengebäude sind Gemeingüter

Auch im großen Maßstab, in der gebauten Architektur, konzentrierte man sich in West- und Ostdeutschland im späten 20. Jahrhundert verstärkt auf historische Kirchen. Zur damaligen Frage, wie sich der Bestand neu-, misch- und nachnutzen lässt, wird heute wieder breit geforscht und vernetzt.[2] Denn je deutlicher die Finanz- und Mitgliederstärke der beiden großen christlichen Konfessionen schwindet, desto sichtbarer wird das Problem. Expert:innen schätzen, dass von den rund 45.000 deutschen Kirchen künftig ein Drittel bis die Hälfte zur Disposition stehen werden. Vor diesem Hintergrund formulierte die „initiative kirchenmanifest.de“ im Mai 2024 eine Forderung, die inzwischen von mehr als 21.000 Menschen unterstützt wird: Kirchenbauten sind Gemeingüter, deren Erhalt als öffentliche Räume alle angeht. In den vergangenen Monaten hat die Petition eine streitbare Diskussion zwischen kirchlichen, staatlichen und bürgerschaftlichen Akteur:innen anstoßen können. Und genau dieses offene Aushandeln verdienen Kirchenbauten als gemeinsames Kulturerbe. Denn was sich schon bei den Modellen nachzeichnen ließ, gilt nicht minder für die „großen“ Kirchen – als Bauten für alle stiften sie Identität und brauchen Teilhabe, eröffnen sie Begegnungen und halten eine kleine Utopie am Leben.

___

Karin Berkemann, PD Dr. habil., Theologin und Kunsthistorikerin, lehrt und forscht als Kustodin der Dalman-Sammlung an der Theologischen Fakultät Greifswald sowie als Privatdozentin für Architekturgeschichte und Denkmalpflege an der TU Dortmund. Sie war Mitkuratorin der Ausstellung „märklinMODERNE“, ist Mitherausgeberin von moderneREGIONAL, Mitinitiatorin des Kirchenmanifests und wurde ausgezeichnet mit dem BDA-Preis für Architekturkritik (besondere Auszeichnung).

[1] Vgl. das Ausstellungsprojekt „märklinMODERNE. Vom Bau zum Bausatz und zurück“ von moderneREGIONAL mit dem Deutschen Architekturmuseum (DAM) Frankfurt am Main mit Begleitkatalog, https://www.moderne-regional.de/maerklin-moderne/.

[2] Vgl. u. a. partizipative Projekte wie invisibilis (https://invisibilis.moderne-regional.de/), Kirchturmdenken (https://kirchturmdenken.org/) oder Zukunft Kulturraum Kloster (https://zukunftkulturraumkloster.de/), Forschungsprojekte wie SAWA (https://ceres.rub.de/de/forschung/projekte/sawa/) oder TRANSARA (https://www.transara.uni-bonn.de/de), Schwerpunkte bei Stiftungen und Vereinen wie Bundesstiftung Baukultur (https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/medien/5723/downloads/baukulturbericht1819.pdf), Baukultur NRW (https://www.zukunft-kirchen-raeume.de/) oder Wüstenrot Stiftung (https://wuestenrot-stiftung.de/die-kirche-in-unserem-dorf/), Handreichungen der kirchlichen Bauabteilungen wie Erzbistum Köln (https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/kirche_vor_ort/service_pfarrgemeinden/.content/.galleries/download-kirchenumnutzung/EBK_Broschuere_Kirchen-Um-Nutzen.pdf) oder Evangelische Kirche von Westfalen (https://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadmin/user_upload/Kirche/Was_sagt_die_Kirche_zu/kirchen_umbauen.pdf), Netzwerke wie der Evangelische Kirchbautag (https://kirchbautag.de/) oder das Berliner Kirchenbauforum (https://www.katholische-akademie-berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungsreihen/berliner-kirchenbauforum-bkf/).