Ottmar Fuchs über Elaine Pagels: Das Geheimnis des fünften Evangeliums. Warum die Bibel nur die halbe Wahrheit sagt, München 2004 und die Öffnung des christlichen Rituals in die Freiheit vieler verschiedener Rezipient*innen.

Zu den Büchern, deren Lektüre unsereins immer wieder auf die Zeit nach der Emeritierung verschiebt, obwohl man sie längst im Regal stehen hat, gehört bei mir auch ein Buch der amerikanischen Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels. Ich kann nur sagen: da habe ich bislang Beträchtliches versäumt.

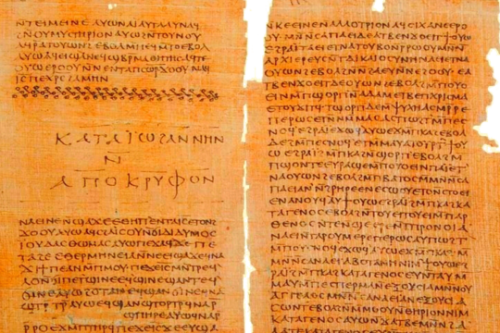

Elaine Pagels hat in ihren Forschungen zu den 1945 in Nag Hammadi in Oberägypten entdeckten Texten nachgewiesen: Die Auseinandersetzung um die Offenheit christlicher Rituale oder um ihre Exklusivität auf dem Hintergrund des für die Teilnehmenden geforderten Glaubens, verbunden mit der verweigerten Heilszuteilung, hat epochalen Charakter. Ich finde es faszinierend, wie die Historikerin ihre Forschungen zu den ersten Jahrhunderten des Christentums mit ihren ambivalenten Erfahrungen in christlichen Kirchen und mit ihrer Spiritualität in Verbindung bringt. Die Problemanalogie ist frappierend: Es geht um die Freiheit von Spiritualitäten gegenüber kodifiziertem Glauben auf der Basis intensiv erlebbarer, nicht ausgrenzender, sondern pluralitätsfähiger Rituale.

Rituelle Erfahrung: vorgängig und aufhelfend

Im Zusammenhang mit dem Leid über die Krankheit und später den Tod ihres kleinen Sohnes erlebt Pagels die Liturgie der kleinen Kirche „Zur himmlischen Ruhe“ in New York mit ihrem Gottesdienst und Chorgesang als „Zuflucht, einen geschützten Ort, wo sich die Familie und Freunde trafen, um einen Abgrund zu überbrücken, über den hinwegzukommen unmöglich erschienen war.“ Im kultischen Geschehen der versammelten Gemeinde hat sie neue Energie für Leben und Hoffnung gewonnen. So schreibt sie: „An meinem Standort im Hintergrund des Kirchenraums erkannte ich betroffen, dass ich es brauchte, hier zu sein. Hier, wo Weinen möglich war … wo sich Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung versammelt hatten, um zu singen und die Messe zu feiern, sich alltägliche Bedrängnisse einzugestehen und mit dem fertig zu werden, was unserer Macht entzogen ist und unser Vorstellungsvermögen übersteigt.“

Pluralität von Anfang an

Analog dazu ist in den ersten Gemeinden die Feier der christlichen Rituale von Taufe und Herrenmahl primär und vorläufig zu dem, was und welche Geschichten dazu erzählt werden und wie sich darum der Glaube oder besser: verschiedene Glaubensweisen ansammeln. Die Taufe des Äthiopiers in der Apostelgeschichte in: Apg 8,26-40 ist ein Beispiel dafür.

So war von Anfang an das Spektrum christlicher Gruppen sehr viel breiter als dies dann später überliefert wurde. „Von bestimmten geistlichen Autoritäten später als ‚Häretiker‘ verschrien, betrachteten sich viele dieser Christen weniger als Gläubige denn als Suchende, nämlich als ‚Gottsucher‘.“ So ist offensichtlich das Johannesevangelium auch als eine Schrift gegen das Thomasevangelium entstanden, um deutlich zu machen: Nur der explizite Glaube an Christus führt zum Heil, gegenüber der „gnostischen“ Ansicht, dass sich der Geist Gottes nicht nur in der Außenleitung durch Glaubensbekenntnisse garantiert, sondern insbesondere auch in den Intuitionen und Eingebungen der Menschen, wie sie sich „unmittelbar“ mit den Ritualen verbinden. So trifft zu, „dass der Drang zur Gottsuche über das Bett eines einzelnen religiösen Traditionsflusses hinaus ausufert.“ Hier meint Glaube „das Vertrauen, das uns instand setzt, um uns ganz dem, was wir hoffen und lieben, anheimzugeben.“

Der Ritus geht dem formellen Glaubensbekenntnis erlebnismäßig voraus, ja benötigt letzteres gar nicht. Für das erste Jahrhundert gilt: „Unterschiedliche Gemeinden interpretierten den Taufakt in sehr unterschiedlicher Weise und Gläubige, die mit dem gemeinsamen Verzehr von Brot und Wein das ‚Herrenmahl‘ feierten, sahen sich in vielen Fällen außerstande, den Sinn der Kulthandlung auf eine einzige Deutung einzugrenzen.“ Zu den erzählerischen, bekenntnis- und lehrhaften Eingaben der Tradition verhält sich das Ritual dagegen von Anfang an wie die Energiemitte eines Sterns, in dessen Mitte viele, auch ganz andere Strahlen, Geschichten und Inhalte, münden und aus dessen Mitte viele Strahlen kreativer Geschichten sich zu entfalten vermögen.

Zur Solidarität beschenkt

Diese Tiefenerfahrung, nämlich unbedingt aufgenommen und angenommen zu sein, in Freude und Sorge getragen zu werden, war es, die die Gläubigen der ersten Jahrhunderte dazu befähigte, besonders in Zeiten einer verheerenden Pestepidemie im Imperium ohne Berührungsängste Kranke und Sterbende zu pflegen und von sich ausstrahlend eine „radikale neue Sozialstruktur“ zum Vorschein zu bringen, nämlich die programmatische Sorge um die armen und notleidenden Menschen, unbedingt auch jenseits der Glaubensgrenzen.

„Warum taten Christen so außergewöhnliche Dinge? Sie selbst antworteten darauf dahingehend, dass ihre Kraft der Begegnung mit göttlicher Macht entstamme – allerdings war dies eine andere Macht als die der Götter“. Denn: „Bei solchen Göttern setzte man als selbstverständlich voraus, dass sie nicht anders als die Menschen aus Eigennutz handelten. Juden und Christen glaubten jedoch, dass ihr Gott, der die Menschheit erschaffen habe, das Menschengeschlecht wirklich und wahrhaftig liebe und seinerseits Liebe erwecke.“ Christliche Menschen „schockierten ihre heidnischen Mitbürger, indem sie blieben, um die Kranken und Sterbenden zu pflegen, gestärkt durch den Glauben, dass es ihnen, sollten sie selber sterben, gegeben war, den Tod zu überwinden.“

„Solche Großzügigkeit … führte den Christengemeinden Taufbewerber in Scharen zu, die sich auch von dem Risiko, das sie auf sich nahmen, nicht abschrecken ließen.“ Die Kriterien christlicher Existenz liegen damit auf der Hand: die Erfahrung einer göttlichen und darin unerschöpflichen Liebe, die auch kontrafaktisch nicht auszuhebeln ist und deshalb nicht nur rational, sondern mit ritueller Tiefenerfahrung geschenkt ist, und die diakonale Auswirkung, diese Liebe unbegrenzt weiterzugeben. Der Unbegrenztheit ritueller Zulassung (Gottesliebe gilt für alle Menschen!) entspricht die Unbegrenztheit der diakonischen Verausgabung.

Entgrenzung des Heils

Pagels konzentriert sich noch auf eine andere, mit der rituellen Offenheit zusammenhängende Verknüpfung zwischen Forschung und Erfahrung: „Ich habe das Johannesevangelium stets fasziniert und oft auch andächtig gelesen. Mit vierzehn war ich einer evangelikalen Kirche beigetreten, und in den von Begeisterung und Hingabe geprägten Versammlungen wie auch bei dem von meinen Glaubensgenossen geschätzten und beliebten Johannes fand ich, wonach ich mich damals sehnte: die Sicherheit, dem richtigen Kreis von Menschen anzugehören, Gottes einzig wahrer ‚Herde‘.“

Dann aber: „Nicht lange jedoch, und ich lernte den Preis des Dazugehörens kennen: Die Kirchenleitung erteilte ihren Gemeindegliedern die Anweisung, Kontakte zu Außenstehenden auf Missionierungsbemühungen zu beschränken. Dann kam ein naher Freund von mir sechzehnjährig bei einem Autounfall ums Leben, und meine evangelikalen Brüder und Schwestern sprachen mir ihr Mitgefühl aus, versicherten jedoch, da er Jude und nicht ‚wiedergeboren‘ war, sei ihm die ewige Verdammnis sicher. Bekümmert über ihre Auffassung, mit der ich ganz und gar nicht einverstanden war – der zu widersprechen ich aber keine Gelegenheit erhielt –, machte ich mir klar, dass ihre Welt nicht länger die meine war, und trat aus der Kirche aus.“ Damit kam Pagels auch mit dem Johannesevangelium ins Gehege, mit den „düsteren Warnungen der Sorte ‚Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet‘, soll heißen: in alle Ewigkeit Verdammnis und Tod überantwortet.“

Im Lichte des Nag Hammadi-Fundes, vor allem des Thomasevangeliums, schreibt Pagels: „diese Forschungen halfen mir bei der Klärung der Frage, was ich nicht lieben kann: die Tendenz, das Christentum mit einem einzelnen, verbindlichen System von Glaubensartikeln gleichzusetzen … gepaart mit der Überzeugung, dass einzig und allein der christliche Glaube Zugang zu Gott öffnet.“

Faszinierend!

So findet Pagels in den Texten von Nag Hammadi, den sogenannten Apokryphen, genau jene entgrenzende Dimension, die ihr so wichtig geworden ist. In diesem Zusammenhang zitiert sie auch das Evangelium der Maria Magdalena (aufgefunden 1886 in Ägypten). Hier kommt es tatsächlich zu einer Auseinandersetzung zwischen Petrus und Andreas auf der einen und jenen Gruppenmitgliedern, die Visionen haben, auf der anderen Seite. Magdalenas Vision lässt den auferstandenen Jesus seinen Jüngern sagen: „In eurem Innern existiert der Menschensohn … die nach ihm suchen, werden ihn finden … Aber die meisten Jünger, anscheinend unfähig, das Göttliche in ihrem Inneren zu finden, ‚waren traurig und weinten sehr‘ …“ Und weiter: „Da stand Maria auf und ‚wandte das Herz (ihrer Gefährten) zum Guten‘, indem sie zu ihnen sagte: ‚Weint nicht und seid nicht traurig und zweifelt auch nicht! Denn seine Gnade wird mit euch allen sein und euch beschützen. Vielmehr lasst uns seine Größe preisen, denn er hat uns vorbereitet und hat uns zu Menschen gemacht.“

Maria Magdalena öffnet also die Gnade für beide Seiten, für diejenigen, die etwas in ihrer eigenen Intuition erfahren, und diejenigen, die das nicht tun und deshalb sich auf Glaubensbekenntnisse verlassen wollen. Beides ist von der Gnade umfangen, beide Richtungen also können sich in dieser Gnade gegenseitig befruchten, erschließen, kritisieren und aushalten.

Möglicherweise steht ein intertextuelles Studium zwischen biblischen bzw. patristischen und sogenannten häretischen bzw. gnostischen Schriften an, gegen die Exklusion der letzteren durch die ersten angesichts gegenwärtiger „Zeichen der Zeit“, wie sie Pagels markiert. Dabei geht es gerade nicht um eine Selbstauflösung des inhaltlichen Kerns des sakramentalen Rituals, wie er von der christlichen Tradition her gegeben ist, sondern um seine gnadentheologisch gegebene Verausgabung in die prinzipiell unbegrenzte Freiheit vieler verschiedener Rezipient*innen.

—

Ottmar Fuchs ist emeritierter Professor für Praktische Theologie in Tübingen.

Siehe auch: