René Pollesch fragt mit »Ich kann nicht mehr« am Deutschen Schauspielhaus Hamburg nach dem Sinn von Theater und liefert cleveres Diskurstheater. Eine theologische Rezension von Nathalie Dickscheid.

Ist es merkwürdig, dass Hitler und Mussolini so schreckliche Menschen waren, obwohl sie in die Oper gingen? Hätten sie sich von der Oper nicht mehr rühren lassen müssen, hätte das nicht einen größeren Effekt auf ihre moralische Entwicklung haben müssen? Oder kann die Bühnenkunst gar nicht rühren, weil man „überhaupt nicht erkennen kann, was das sein soll, wovon die sich hätten rühren lassen sollen“?

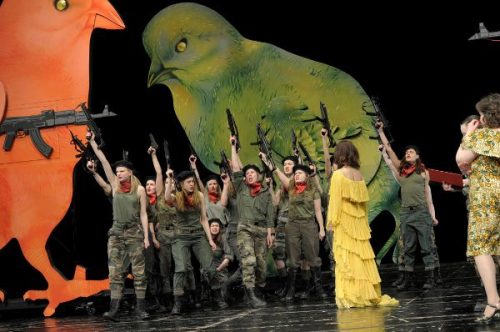

Das neue Stück von Kult-Dramatiker und Regisseur René Pollesch (Uraufführung: 25.02.2017, Deutsches Schauspielhaus Hamburg) heißt »Ich kann nicht mehr« – und kann so einiges. Zum Beispiel nach dem Sinn von Theater fragen. Zu Beginn der Aufführung marschiert ein Kollektiv von 17 militärisch gekleideten jungen Frauen an den Bühnenrand und brüllt in Richtung Publikum: „Ich bin der Mann, ich bin der Mann, du bist nicht der Mann, ich bin der Mann.“ Eine Machtbehauptung? Haben die auf der Bühne das Sagen und das Publikum zu folgen? Wohl kaum, denn im Laufe der Inszenierung wird deutlich, dass der Chor sich in einer fundamentalen Identitätskrise befindet: Er ist als Stilmittel altbekannt und abgedroschen, er hat keine Themen mehr, er ist einfach nicht mehr überzeugend – finden die Schauspieler*innen des Stückes (Kathrin Angerer, Sachiko Hara, Bettina Stucky und Daniel Zillmann), die sich – ebenfalls in der Identitätskrise, ebenfalls ohne klare Rolle – am Chor abarbeiten.

„Wer braucht das schon, das Drama?“

Auch die anderen Register der Theaterkunst ziehen nicht mehr. Riesige Pappküken rollen regelmäßig auf die Bühne, aber einen Sinn können sie nicht vermitteln: „… wenn jemand zwischen den Küken hervorkommt, dann ist das erstmal ein prima Auftritt. Sonst nichts.“ Und wenn die Darsteller*innen auf rummelartigen Fahrstühlen auf und ab fahren während sich die Choristinnen choreographiert zu dramatischer Filmmusik aus den 70ern bewegen, die beim Abwinken wie auf Kommando schlagartig verstummt, wird einer suggestiven Affekterzeugung von Kunst buchstäblich ins Wort gefallen. (Be)Rühren kann und soll das Theater also nicht.

Es versagen die Mittel, weil sie schal geworden sind oder sich der faule Beigeschmack affekthafter Manipulation eingestellt hat. Trotzdem wird das Drama vermisst. „Wer braucht das schon, das Drama? Aber weißt du, drei Sekunden, in denen ich dir heulend hinterherlaufe, sind einfach viel mehr als ein Buch darüber, wie man leben sollte“, heißt es dann wehmütig. Und während Richard Hawley im Retro-Rock’n’Roll-Stil „Love of my Life“ trällert, schieben sich zum Abschied einmal mehr die Riesenküken als Reminiszenzen einer emotional intensiveren Vergangenheit der Theater-Liebesgeschichte vorbei, denen die Darsteller*innen – mal mit Fahnen winkend, mal mit sehnsuchtsvoll ausgestrecktem Arm – hinterher stolpern. In der ironischen Brechung wird aber klar: der Abschied tut Not.

Ein Gespräch wird erst dann möglich, wenn vollkommen ausgeschlossen ist, dass eines stattfinden kann.

Wenn es also nicht berühren soll oder kann, dann ist der Sinn des Theaters vielleicht, beim Verstehen zu helfen – auch wenn „Mitleid viel bequemer ist als eine Liebe zum Denken“. Während der Chor vom »Mann« zum »Kind« zum Guerilla-Kollektiv wird und um sein Existenzrecht kämpft („ich bin nicht verschwunden, wie oft soll ich das noch sagen“), versuchen sich vier quietschig gekleidete Schauspieler*innen an einem Gespräch darüber, dass ein Gespräch erst dann möglich wird, wenn vollkommen ausgeschlossen ist, dass eines stattfinden kann: beim Zähneputzen oder wenn die Kaffeemühle so laut ist, dass man sich ohnehin nicht versteht. Weil dann der Druck weg ist, dass dies ein (bedeutsames) Gespräch werden soll. Wann immer also eine*r etwas vermeintlich Bedeutsames sagt, brüllt passenderweise der Chor darüber und verstellt so die Bedeutung.

„Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen“, fand einst bekanntlich Wittgenstein. Pollesch sieht das ganz anders und lässt die zwar rollenlose, aber herrlich präsente Bettina Stucky postulieren: „Das worum es wirklich geht, das was uns wirklich bewegt, ist unsagbar. Und angesichts dieser Erkenntnis dürfen wir eben nicht verstummen, im Gegenteil. Wir müssen reden und reden, uns an den Strudel des Unsagbaren heranreden.“ Schöner könnte man Polleschs Diskurstheater wohl kaum beschreiben, in dem immer referenzreich und wortwitzig das eigene Unvermögen – zu sprechen, zu verstehen, zu lieben, zu leben – verhandelt und so doch ein Zugang dazu hergestellt wird, wenn auch nur in ironisch gebrochener Negation.

Es werden keine konstanten Rollen zur Identifikation geboten, an die das eigene Denken delegiert und deren Fühlen konsumiert werden könnte.

Reicht das als Sinn von Theater? Ist das nicht zu selbstreferenziell, zu eitel? Hat Theater nicht noch eine größere, politischere Verantwortung? „Die Tagesschau stört mich“, sagt die wunderbar komische Kathrin Angerer und macht damit deutlich, dass dies kein Stück über Trump oder den europäischen Rechtsruck sein will. Dennoch ist es politisch: Es konfrontiert das Publikum mit seiner Sehnsucht nach Drama, danach, sich im Mitgefühl zurücklehnen, Emotion konsumieren zu können, ohne eine aktive Haltung zum Geschehen einnehmen zu müssen.

Aus dieser Haltung wird ein Pollesch-Publikum entlassen, es wird – wie der Philosoph Jacques Rancière sagen würde – zum „emanzipierten Zuschauer“, der seinen Status als „passiver Voyeur“ hinter sich lassen kann, weil er gerade nicht von Affekten überwältigt, sondern – in der Brechung dramatischer Strukturen – von Diskursen angefragt wird.[1] Weil ihm hier keine konstanten Rollen zur Identifikation geboten werden, an die er das eigene Denken delegieren und deren Fühlen er konsumieren könnte.

Bald ist Ostern: überdimensionierte, bunte Küken verstellen den Sinn des Zentrums christlichen Glaubens.

Auch ein*e theologisch sensible*r bzw. religiöse*r Zuschauer*in kann sich von dieser Emanzipationserfahrung bereichern lassen. Bald ist Ostern. Wieder verstellen überdimensionierte, bunte Küken die Bedeutung von etwas: den Sinn des Zentrums christlichen Glaubens. Aber auch da, wo es ums eigentliche geht – im Triduum Sacrum, dem dramatischen Superlativ des liturgischen Festkreises –, lässt sich fragen, ob eine Entdramatisierung nicht auch Not täte, um dem, um was es eigentlich geht, aber über das wir nicht sprechen können, wieder näher zu kommen.

Sicher, das Spektakel der Osterliturgie ist ergreifend, es liefert Affekte, große Emotion, aber wird dadurch ein aktiver, suchender Zugang zum unsagbaren Geheimnis Gottes nicht auch verstellt? Es könnte sich lohnen, zu prüfen, mit welcher Haltung man die Feier der Osterliturgie begeht, damit sie – mit Rancière gesprochen – nicht zu einem passiven (Sakral)Voyeurismus verkommt. Sich ins Theater zu begeben und eine Pollesch-Inszenierung anzuschauen kann darin eine hervorragende und dabei auch wahnsinnig unterhaltsame Übung sein.

[1] Jacques Ranciére: Der emanzipierte Zuschauer, Wien ²2015, 11–34, hier: 14.

___

Nathalie Dickscheid ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Erziehungswissenschaften/Arbeitsbereich Religionspädagogik der Universität Hamburg. In ihrem fundamentaltheologischem Promotionsprojekt untersucht sie die Relevanz des Gegenwartstheaters für die Theologie.

Bild: Produktionsfoto von René Polleschs »Ich kann nicht mehr«, Uraufführung am 25.02.2017 im Deutschen Schauspielhaus Hamburg (Regie: René Pollesch). Bild © Thomas Aurin

Für Vorstellungstermine und weitere Informationen zum Stück siehe:

http://www.schauspielhaus.de/de_DE/repertoire/ich_kann_nicht_mehr.1091929