Gerade in Ostdeutschland verlassen nach wie vor viele junge Menschen ihre Heimat. Der Blick aus der Ferne hinterlässt auch Trauer. Denn die Fremdheit wächst, beschreibt Fabian Retschke SJ. Mit seiner persönlichen Perspektive bietet er einen besonderen Zugang zur Mentalität einer Region, die sich neu erfinden muss.

Das ist ein Sinnbild: Im Frühjahr 2021 rutscht bei Sanierungsarbeiten die Erde samt Bäumen auf einer Breite von 500 Metern in den angrenzenden Knappensee nahe Wittichenau im östlichen Sachsen ab. Die Hoffnungen auf baldigen Badetourismus in der gefluteten Kohlengrube sind vorerst in weite Ferne gerutscht.[1]

Wenn die Heimat fremd wird

Ich erzähle diese Episode nicht, weil es aus meiner unmittelbaren Heimat sonst nichts zu berichten gäbe. Im Gegenteil: Viele Regionen wünschten sich derart viel mediale Aufmerksamkeit – vielleicht, doch dazu später mehr. Vielmehr steht sie für den beschwerlichen Strukturwandel und die vagen Hoffnungen meiner ostdeutschen Heimat auf neue Einnahmequellen nach der Braunkohle. Wild, unberechenbar und überwältigend wie die Natur hier wirkt einiges in der Lausitz, dort, wo sich die Wölfe wohlfühlen. Ich komme von hier, doch was heißt schon Heimat, wenn man sich immer fremder wird?

gehöre noch dazu

und bin schon ziemlich fremd

„Dieser Teil der Welt ist anders geworden. / Ich schwimme mittendrin in meinem alten Hemd / gehöre noch dazu und bin schon ziemlich fremd.“ So besingt Gerhard Gundermann, der 1998 verstorbene Liedermacher, dessen ostdeutsches Leben ein gleichnamiger Film würdigt, in „Straße nach Norden“ seine wachsende Entfremdung von jener Gegend, die er als Baggerfahrer im Tagebau jahrelang Schicht um Schicht abtrug. Bis man damit keine Kohle mehr machen konnte. Seine Entfremdung ist kein Einzelschicksal und auch ich möchte in diesen Zeilen, die ich als Kind über meine Eltern kennenlernte, mich selbst heute wiederfinden, wenngleich unter ganz anderen Vorzeichen.

Persönliches Migrationserleben

Gerade noch mehr als die Hälfte meines Lebens wuchs ich in Ostdeutschland, in der sächsischen Oberlausitz auf. Meine Familie traf wie so viele die Strukturschwäche der Region und so blieb uns eines Tages nur die Option Arbeitsmigration (landläufig: in den Westen gehen). Das Studium entfernte mich in der Folge viele weitere Jahre von der Lausitz, äußerlich wie innerlich. Festhalten und Zurückkehren sind für mich zwar keine Aussichten. Doch dass ich mich in meiner Heimat zunehmend fremder fühle, hinterlässt ein Unbehagen, das für mich der Rede wert ist. Besonders traurig macht mich, wenn Menschen mir kaum glauben wollen, dass ich „von hier“ komme. Ich weiß, dass ich nicht der einzige mit solch einem Verlust bin. Viele verlassen die Gegend mit dem Studium und kehren mangels Beschäftigung selten heim. Ich behaupte dabei, noch als Einheimischer sprechen zu dürfen – auch ohne zu repräsentieren. Immerhin leugne ich nirgends meine Herkunft.

Stadt und Umland fühlten sich an wie abgeschrieben

Dabei erfuhr ich früh davon, dass wir nicht ganz ohne Grund mit Schamgefühlen in Ostsachsen aufwachsen. In Hoyerswerda, wo ich zur Schule ging, waren seiner Zeit hohe Arbeitslosigkeit und Altersarmut ernsthafte Alltagssorgen für große Teile der noch nicht abgewanderten Bevölkerung. Ein Teil der gebliebenen Arbeiter:innen war damit beschäftigt, die Wohnblöcke der einstigen DDR-Musterstadt so rasch abzubaggern wie im Tagebau früher. Stadt und Umland fühlten sich an wie abgeschrieben, Insolvenzmasse. Inmitten der Trümmer der abertausenden biografischen Abbruchverarbeitungen wuchs bei einigen der Stolz auf ein Deutschland, das seinen Osten bis dato nur zögerlich als „neuen“ Teil aufnehmen wollte. Der brandgefährliche Cocktail aus Frustration, Wut und Feindseligkeit entlud sich bereits 1991 gegen Asylbewerberheime in Hoyerswerda und Rostock, was eindrucksvoll der Film „Wir sind jung. Wir sind stark.“ (2014) einfängt. Solange ich dort lebte, waren mir Fremdenfeindlichkeit und Neonazis irgendwie präsent. Ich hörte davon, wie sie etwa immer wieder (mangels Ausländern?) bei Dorfdiskos auf Sorben (die seit 1400 Jahren in der Gegend lebende slawische Minderheit, zu der auch meine Familie gehört) einprügelten und Ressentiments gegen Polen waren „Stube“, nicht Stammtisch. Irgendwie ohnmächtig geduldet. Mit Anfang Zwanzig glaubte ich dann aber (aus weiter Ferne, zugegeben), es habe sich etwas grundlegend verändert.

Nicht nur fremd – befremdlich

Städte wie Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda, aber auch die Dörfer dazwischen, wirkten frischer und zuversichtlicher. Die wirtschaftliche Situation hat sich ein Stück weit erholt und die Lausitz schien nicht ganz vom allgemeinen Wohlstandswachstum ausgenommen. Die Krabat-Sage, inzwischen auch verfilmt, belebte eine ganze Reihe von Produktideen in Brauereien, Bäckereien und Molkereien. Mir schien, sie entdeckten in meiner Heimat gerade eine Identifikation jenseits von DDR-Nostalgie und Volkstümelei. Umso heftiger enttäuschten mich seit 2015 regelrechte Hetzjagden und neue Brandanschläge in Bautzen auf geflüchtete Menschen und die anhaltende Pegida-Demonstration in Dresden. Und dass bis heute die politische Rechte trotz erwartungsgemäß schlechter Arbeit erschreckend starke Wahlergebnisse einfährt. Aus der gemütlichen Ferne meiner ökoliberalen Wohlfühlblase Freiburg waren die Vorgänge für mich befremdlich. Ich fand keinen eigenen Zugang mehr zu den Geschehnissen. Die Empörungsspiralen bauten eine Mauer gegen Dunkeldeutschland auf und ich wusste nicht mehr, wo ich hingehörte. Aber niemand hatte die Absicht auszugrenzen. Man war hier wie da nur „besorgt“.

Die Stimmung hier ist rauer, grober, genervter – und aggressiver

Ich habe bis heute keine Erklärung für das Phänomen, das wir in „Gesellschaftskunde“ unter anderem als Politikverdrossenheit kennenlernten. Damals lernten wir, die Menschen gehen deshalb nicht wählen. Das stimmt so nicht mehr ganz. Meine Heimat hat sich in den letzten Jahren bestimmt politisiert und polarisiert. Das merken auch andere. Was im Osten (besonders in Sachsen) passiert, interessiert seit einigen Jahren immer mehr im Medienbetrieb. Gelegentlich, weil es skandalös ist und vielleicht auch, weil es ihn selbst bedroht. Der Hype um die Kunstszene in Leipzig, die Chemnitzer Band „Kraftklub“ und Filme wie „Als wir träumten“ bezeugen aber, dass hier spannende Geschichten lauern. Warum auch immer. Im Rückblick auf meine Kindheit begegnet mir aber immer wieder ein Eindruck: Dass die Stimmung hier rauer ist, grober, genervter und aggressiver. Bleibt die Faust auch in der Tasche geballt, das Zähneknirschen ist unüberhörbar.

zerrissene Familien, zerbrochene Träume

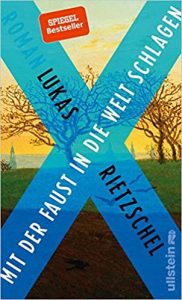

Ich bin wohl nicht allein mit diesem Gefühl. 2018 erschien der Bestseller-Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ von Lukas Rietzschel, einem Schriftsteller aus der Oberlausitz. Wir sind fast gleich alt. Wir hätten uns als Kinder begegnen können. Beim Lesen empfinde ich: Da hat jemand, den du nicht kennst, die Bilder deiner Heimat in deinem Kopf in Worte auf Papier gefasst. Einem Diebstahl gleich. Das Bummeln in Hoyerswerda, das Forstfest in Kamenz, die Nudeln mit Soße und Würstchen, die Kaffeekannen und die Brötchenhälften beim Leichenschmaus im Bäckerladen, die geschlossenen Schulen, die Hakenkreuz-Schmierereien, die Autos mit Reichsflagge und Glatzköpfen, die unscheinbaren Gartenlauben – alles ist Fiktion. Alles sind

Wenig zu sehen von selbstbewusster, religiöser Jugend

Was überhaupt nicht vorkommt im Buch, ist Religion. Ich kann mir meine Heimat nicht vorstellen ohne das sorbische und katholische Brauchtum und die noch immer weit verbreitete Frömmigkeit. Denn ohne sie wäre ich nicht, der ich bin. Nach (offen gestanden) teilweise ermüdenden Erfahrungen mit dem westdeutschen Katholizismus bewundere ich die Oberlausitz dafür nicht minder. Die Kirchen haben im Sozialismus Menschen gegen ideologische Verblendung gestärkt. Doch heute? Der Sage nach hat das Kamenzer Forstfest, das in Rietzschels Roman mehrere Szenen umgibt, seinen Ursprung in dem beeindruckenden Zeugnis einer selbstbewusst religiösen Jugend. Verglichen mit heute allzu sagenhaft: Von einem geschlossenen Widerstand gegen Rechts nehme ich leider nichts wahr. Irgendwie ohnmächtig geduldet. Niemand will die Faust in seine Wange schlagen sehen.

eigene Größe und Würde entdecken

Aus der Ferne sagt sich das leicht, ich weiß. Doch die Sorge vor dem Abrutschen, die Angst vor der Gewalt, die Kränkungen durch Überheblichkeiten, das Gefühl, langsam seine Heimat zu verlieren: Vielleicht bringt es uns auf eigenartige Weise wieder einander näher, darüber zu reden. Doch am Ende wünsche ich den Menschen in meiner geliebten Lausitz, dass sie frei werden davon, auf ihre alten Wunden zu starren. Dass sie ihre eigene Würde und Größe entdecken, ohne andere herabzuwürdigen oder wie ein Kind auf Hilfe von „denen da oben“ zu warten. Der bewegende Dokumentationsfilm „Wenn wir erst tanzen“über ein Laientanzprojekt in Hoyerswerda ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn wir „mitten unter uns“ die Chancen auf eine neue Verbundenheit ergreifen. Oder wenn Menschen in Wittichenau im Lockdown rekordverdächtige 42 Kilometer Faschingsgirlanden[2] miteinander verknüpfen, dann verwirklichen sie ein Potenzial von Zusammenhalt, das in anonymen Großstadtbezirken allzu fremd und ungeahnt ist.

Mehr Aufmerksamkeit in den Medien brauchen wir gar nicht. Doch ein von Stolz und Scham vergiftetes Narrativ verändern, das können wir noch immer. Das haben besonders die in der Hand, die bleiben. Darum schließe ich mich selbstkritisch Gerhard Gundermann an: „und ich frag mich was ich bin was ich war / in der Suppe das Salz oder das Haar“.

___

Autor: Fabian Retschke SJ, katholischer Theologe und zur Zeit in der Jugendarbeit im Canisius-Kolleg in Berlin tätig.

Foto: Renaturierung gilt als Schlüssel für die Abwicklung der Folgen des Lausitzer BraunkohleTagebaus. BODOW, CC BY-SA 4.0 VIA WIKIMEDIA COMMONS