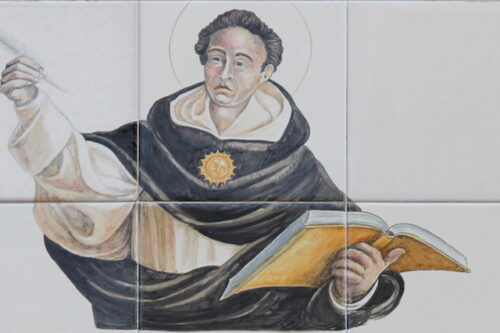

Aus Anlass seines 800. Geburtstags erinnert Holger Dörnemann an das immense Werk und an Grundanliegen von Thomas von Aquin (1225-1274), einem der wirkmächtigsten Theologen des ausgehenden Mittelalters. Er hat der katholischen Theologie das «und» zwischen Natur und Gnade, Glaube und Vernunft, Schöpfung und Erlösung ins Stammbuch geschrieben.

„Alles was ich gesagt habe, erscheint mir wie Spreu.“ Diese Worte des wohl größten Kirchenlehrers der katholischen Tradition soll Thomas von Aquin am 6. Dezember 1273 gut drei Monate vor seinem Tod gesagt haben. Wie auch immer begründet – ob verursacht durch einen körperlich-geistigen Zusammenbruch oder aufgrund eines mystischen Erlebnisses –, weist dieser paradox anmutende Satz aus dem Mund eines der wirk- und schaffenskräftigsten Theologen der Kirchengeschichte wie in einem Brennglas auf das hin, was man als den „verborgenen Notenschlüssel“ (J. Pieper) der Theologie des Thomas von Aquin bezeichnet hat, dessen Gedenktag am 28.1. im Jubiläumsjahr seines 800. Geburtstages gefeiert wird.

Er war bereit, die Erforschung der Realität mit der Erforschung der Realität eines Wurmes zu beginnen.

G. K. Chesterton spielt auf diesen verborgenen Notenschlüssel an, wenn er die Demut des Gelehrten als besondere Charaktereigenschaft von Thomas hervorhebt. „Er war bereit, den niedrigsten Platz einzunehmen, um die niedrigsten Dinge zu erforschen. Er hat nicht, wie es die Spezialisten tun, den Wurm so studiert, als sei er die Welt, aber er war bereit, die Erforschung der Realität mit der Erforschung der Realität eines Wurmes zu beginnen.“ Der an den bekanntesten Universitäten seiner Zeit in Neapel, Paris und Rom lehrende Theologe ging wie sein Kölner Lehrer Albertus Magnus davon aus, „dass die Erforschung der bescheidensten Dinge schließlich zur höchsten Wahrheit führt.“

Kein Theologe vor ihm hat ein so umfangreiches Werk hinterlassen.

Dieser schöpfungstheologische Denkansatz beschreibt den tragenden Grund, auf welchem er die hohen kathedralenhaften Gedankengebäude und theologischen Summen aufgipfeln konnte, die Thomas von Aquin zu dem Theologen und Philosophen der katholischen Tradition haben werden lassen. Kein Theologe vor ihm hat ein so umfangreiches Werk hinterlassen. Allein die Studienausgabe seines theologischen Hauptwerks, die Summa Theologiae, ist in der Deutschen Thomasausgabe auf nicht weniger als 36 Bände konzipiert. Viele weitere theologische Schriften und philosophische Kommentare bildeten nach seinem Tod am 7. März 1274 die Grundlage für eine als Thomismus benannte philosophisch-theologische Lehrrichtung, die mit dazu beitrug Thomas von Aquin bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als denjenigen „Allgemeinen Lehrer“ (doctor communis) zu ehren, dessen Lehre im Jahr 1879 in der Enzyklika Aeterni Patris von Papst Leo XIII. zur Grundlage der katholischen akademischen Ausbildung erklärt worden war.

Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie.

Chesterton schlug vor, Thomas aufgrund seines schöpfungstheologischen Denkens den Beinamen „a creatore“ zu geben. Die dem Menschen im Licht seiner Vernunft wahrnehmbare Wirklichkeit ist für Thomas Grundlage und Ansatzpunkt des im Licht der Gnade vollendet aufscheinenden Schöpfungs- und Vollendungswirkens Gottes. Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie, wie es in diesem Zusammenhang in einem Zentralsatz der thomanischen Erlösungslehre heißt. Dieser harmonische Gleichklang der beiden Erkenntnisweisen, des Glaubens und der natürlichen Vernunft, gehört seit Thomas zu einem die katholische Tradition seitdem nicht mehr loslassenden und bis heute bindenden Vermächtnis der mittelalterlichen Theologie, das schon Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Fides et ratio von den beiden Flügeln hat sprechen lassen, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt.

Entweder etwas wird gewusst, dann ist es nicht Gegenstand des Glaubens, oder es wird geglaubt, dann ist es nicht Gegenstand des Wissens.

Gegen alle – wenn vielleicht auch gut meinenden – Kritiker wird immer noch mit Thomas davon ausgegangen, dass der Glaube nicht in einen wirklichen Gegensatz zur Vernunft gebracht werden kann. Einmal weil beide Erkenntnisquellen – wie gesagt – zwei (wenn auch unterschiedliche) Sichtweisen auf dieselbe Wirklichkeit sind und andererseits, weil sie sich per definitionem gar nicht widersprechen können. „Entweder etwas wird gewusst, dann ist es nicht Gegenstand des Glaubens, oder es wird geglaubt, dann ist es nicht Gegenstand des Wissens.“ (Weshalb es Thomas immer auch nur daran gelegen war den Glauben zu verteidigen und nicht ihn zu beweisen.) Für Thomas ist – in einer vertikalen Drehung der aristotelischen Freundschaftslehre – Glaube das letzte Kriterium für das Zustandekommen einer Freundschaft mit Gott und damit zugleich der erste Akt eines erlösten Seins in Christus, in dem sich die Konstituierung der neuen Gottesbeziehung vollzieht.

Das „Plus“ der Offenbarung nicht durch eine Abwertung der natürlichen Vermögen des Menschen oder in Missachtung natürlicher Vernunft, sondern als deren Vollendung ausdrücken.

Gerade in der Übernahme der Freundschaftslehre aus der Nikomachischen Ethik des Aristoteles bzw. seiner theologischen Indienstnahme als „Paradigma der Erlösung“ (H. Dörnemann) stellt Thomas noch einmal unter Beweis, wie er Überlegungen philosophischer Vernunft zur Grundlage seiner Theologie macht. Für die damalige Zeit – und vielleicht auch für unsere Zeit heute wieder neu inspirierend – vermochte es der „Allgemeine Lehrer“ der damals noch ungeteilten Christenheit die objektive Erlösungslehre (Soteriologie) und die subjektive Erlösungslehre (Gnaden- und Rechtfertigungslehre) im Spätwerk der Summa Theologiae mittels des Freundschaftsgedankens zusammenzudenken. Ein revolutionärer Gedanke, der Thomas von Aquin in seiner Reflexion auf die Rechtfertigung im Glauben mit dem über zweieinhalb Jahrhunderte nach ihm geborenen Reformator Martin Luther verbindet, wie dies vor allem O.H. Pesch herausgearbeitet hat. Doch im Unterschied zu Luther versuchte Thomas sein theologisches Denken im Kontext eines philosophischen Bezugsrahmens zu erschließen und mit einer positiv ansetzenden Anthropologie und Schöpfungslehre zu verbinden.

„Alles was ich gesagt habe, erscheint mir wie Spreu.“

Diese ins Stammbuch der katholischen Tradition eingeschriebene theologische Denkanweisung das „Plus“ der Offenbarung nicht durch eine Abwertung der natürlichen Vermögen des Menschen oder in Missachtung natürlicher Vernunft, sondern als deren Vollendung auszudrücken, gehört zu der größten theologischen Fingerübung, an der sich Generation für Generation die stärksten und vermögendsten Kräfte immer wieder neu versuchen. Und wo es gelingt, scheint immer zugleich die große Demut des Heiligen auf, die Chesterton als ureigenstes Attribut des Thomas bezeichnet hat und die gerade in den Worten kurz vor seinem Sterbetag ebenso wie in seinem gesamten wissenschaftlichen Lebenswerk beinahe in jedem Satz zum Ausdruck kommt.

—

Holger Dörnemann (geb. 1967) ist promovierter Dogmatiker und habilitierter Religionspädagoge, Geistlicher Mentor der Goethe-Universität und Studienleiter für Anthropologie der Katholischen Akademie Rabanus Maurus Frankfurt, Privatdozent für Religionspädagogik und Katechetik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitarbeiter am Institute of Anthropology der Päpstlichen Universität Gregoriana, Rom. Zudem betreibt Holger Dörnemann seit kurzem die Webseite https://thomas-aquinas.de/#.

Beitragsbild: Luis García, Wikimedia-commons