Der ukrainische Dichter und Rockmusiker Serhij Zhadan, Träger des Friedenspreises des Dt. Buchhandels 2022, thematisiert in seinen letzten Werken das Leben und Schreiben im Angesicht von Krieg und Gewalt. Max Josef Schuster mit einer Rezension zweier Bücher.

„Es geht um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den rechten Aufbau der menschlichen Gesellschaft“ (GS 3): Diese lehramtliche Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Aufgabe der Kirche bekommt im Blick auf die Ukraine ein eigenes, schmerzliches Profil: Wie kann die Rettung der menschlichen Person inmitten des Krieges gelingen? Was bedeutet der rechte Aufbau der ukrainischen Gesellschaft angesichts täglicher Bombardements, russischer Kriegsverbrechen und wachsender Erschöpfung der Bevölkerung? Und was bedeutet all das angesichts der neuen US-Administration?

Müssen wir unser Recht auf Existenz

in dieser Welt in Erinnerung rufen,

oder ist dieses Recht offensichtlich

und unantastbar?

Serhij Zhadan

Kultur ist bis heute ein wichtiges „Lebensmittel“ und ein Gegengift gegen Resignation, Abstumpfung, Hass und Zynismus.

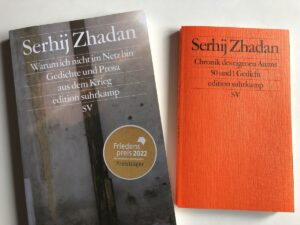

Für viele Menschen in der Ukraine ist Kultur bis heute ein wichtiges „Lebensmittel“ und ein Gegengift gegen Resignation, Abstumpfung, Hass und Zynismus. Deshalb diese dringliche Literatur-Empfehlung: Zwei Bücher des ukrainischen Rockmusikers und Schriftstellers Serhij Zhadan (* 1974) aus Charkiw, der 2022 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam und sich 2024 an die Front meldete, wo er bis heute in der militärisch-zivilen Kommunikation eingesetzt ist und ein Frontradio gegründet hat. In einem Interview erklärt Zhadan, warum er nicht mehr ins Ausland reist: „Ich musste mich ständig dafür rechtfertigen, warum mein Land nicht kapitulieren will. Das ist erniedrigend (…) Viele verstehen nicht, warum eine Kapitulation das Ende unseres Staates bedeuten und erst recht zu vielen Opfern führen würde. Überall, wo die Russen hinkommen, herrscht nicht mehr das Gesetz, sondern der Terror. Die Russen löschen einfach alles aus, was mit der Ukraine zu tun hat.“[1] Wir als Deutsche – und als Christ*innen! – können aus Zhadans Büchern viel lernen!

Das erste Buch: „bleib bei mir, Sprache“ – eine poetische Chronik

Ohne Atem keine Sprache, ohne Atem kein Leben. Ohne Leben keine Wirklichkeit. Die zwei Teile des Buchs „Chronik des eigenen Atems“ von Serhij Zhadan (2024)[2] umfassen 51 exakt datierte Gedichte, die zwischen dem 29.03.2021 und dem 04.06.2023 geschrieben wurden. Doch zwischen dem ersten und zweiten Teil müsste das Buch viele leere Seiten enthalten: am 24.02.2022, als Russland seinen „großen Angriff“ gegen die Ukraine startet, stockt dem Dichter der Atem, verstummt seine Sprache. Erst viel später kehrt sie allmählich zurück; der zweite Teil beginnt am 15.06.22 mit dem Satz „Vielleicht sollte ich genau jetzt beginnen.“ Dazwischen: die „leere(), wortlose() Luft dieses Frühlings“; die „brennende(), sprachlose() Luft des Sommers“ … Vielleicht genau jetzt: ein zweiter, zögernder Anlauf.

Es ist „Zeit, neue Gedichte zu schreiben: / bei den alten weint keiner mehr.“

„Da ist schon die Nacht. Zeit, sich zu verteidigen. Zeit, furchtlos zu sein.“

Im zweiten Teil zeigt sich, „dass die Sprache stärker ist als die Angst des Schweigens“ – sie weigert sich, dem Hass Raum zu geben und die Menschlichkeit zu verraten: „Schmerz und Hoffnung geben dir das verlorene Gefühl für diese Welt zurück.“ Irgendwann taucht ein „du“ auf: „Wärm dich an meinem Gesprochenem, wärm dich daran, schütz dich. / Da ist schon die Nacht. Zeit, sich zu verteidigen. Zeit, furchtlos zu sein.“ Die Sprache beschönigt niemals den Krieg, weder Schrecken noch Terror noch Tod: „Die Sternsinger streifen durch den Schnee. / In jedem Haus ein eigener Kummer. (…) Der Tod streift umher. Winterzeit. / Das linke Ufer des Dnipro. (…) Alles wie immer. Alles ganz anders.“ Das letzte Gedicht vom 04.06.2023 beginnt mit einer Frage: „Kann ich noch etwas sagen?“ – das ist wohl keine Floskel, sondern die drängende Suche, welches „etwas“ noch sagbar ist im Angesicht des Krieges – und endet so: „Und es gibt keine Stille – / Es gibt nur unsere Angst loszureden. / Und es gibt keinen Tod – / Es gibt nur unsere unleserliche Handschrift.“

Der Literaturkritiker Walter Benjamin hat in der Finsternis des Jahres 1940 geschrieben: „Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, dass nichts, was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist.“[3] In seinem Nachwort schreibt Serhij Zhadan: „sie, diese Gedichte, sind eine private, fragmentarische Chronik (…) – voller Schnee, Gesang, Orthografie und Liebe.“

Das zweite Buch: „Warum ich nicht im Netz bin“ – auch nach 10 Jahren absolut lesenswert!

Serhij Zhadans Buch „Warum ich nicht im Netz bin. Gedichte und Prosa aus dem Krieg“ (2016)[4] ist geschrieben im Angesicht eines immer blutigeren Krieges, der damals in Europa kaum wahrgenommen wurde.

Es enthält neben Gedichten (aus den Jahren 2012 bis 2016) das „Luhansker Tagebuch“: Reise-Notizen von April 2014 bis August 2015. Nach dem Euro-Maidan (der „Revolution der Würde“ 2013/2014) in Kyjiw annektierte Russland die Krim und schleuste in den Donbass Söldner und Waffen ein, um örtliche Separatisten im Kampf gegen die ukrainische Armee zu unterstützen – mit dem Ziel, die dort illegal ausgerufenen „autonomen Volksrepubliken“ der Russischen Föderation einzuverleiben.

Serhij Zhadan schildert anschaulich, einfühlsam und manchmal auch sarkastisch zahlreiche Begegnungen mit ganz unterschiedlich denkenden Menschen und knüpft daran eigene Reflexionen. Viele Episoden zeigen, wie wenig die russische Propaganda schon immer der Wirklichkeit im Donbass entsprach – so beim Betrachten alter Familienfotos: „Die Mutter trägt eine bestickte Bluse. Der Vater tanzt Hopak (einen ukrainischen Volkstanz, MJS). Bestickte Tücher, Ikonen, Bräuche. Donbass. Die Vierziger, die Fünfziger [Jahre, MJS]. Keine ‚Russische Welt‘.“

Er zeichnet ein völlig unheroisches Bild vom Krieg.

Gegen alle Schwarz-Weiß-Malerei betont der Autor Bedeutung und Würde jedes einzelnen Menschen: „Die dort kämpfen, sind ganz verschieden (…). Studenten, Philologen, Bullen, Bauern, Unternehmer. Sie sprechen Russisch oder Ukrainisch und in den meisten Fällen ein Mischmasch. Landsleute aus dem Westen wie aus dem Osten. (…) Das Leben – wie auch der Tod – ist eine ganz private, zumindest jedoch individuelle Angelegenheit, deswegen taugen allgemeine Floskeln und statistische Angaben nicht, um darüber zu sprechen. Denn jede verlorene Generation bemisst sich in persönlichen Verlusten.“ Und er zeichnet ein völlig unheroisches Bild vom Krieg: „Was lässt sich im Krieg herausbilden? Der Charakter? Dazu meldet man sich besser in einem Sportverein an. Liebe zum Heimatland? Ich glaube nicht, dass ein Mensch mit Gewissen und Humor einen Schützengraben braucht, um zu begreifen, dass sich dieser Schützengraben in dem Land befindet, in dem er geboren wurde. (…) Schon jetzt ist der Krieg quälend und zermürbend.“

„Der Krieg ist wie Giftmüll im Fluss –

er erreicht jeden, der in Flussnähe wohnt.“

Serhij Zhadan

In einem der Gedichte erinnert der Autor an Anton, 32 Jahre alt und Tätowierer: „Jemand hat erzählt, man hätte ihn an einer Straßensperre erschossen, früh am Morgen, mit einer Waffe in der Hand, irgendwie aus Versehen – keiner begriff, was passiert war. / (…) / Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch / Heldengedichte darüber verfassen. / Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch / sagen, darüber solle man überhaupt nicht schreiben.“

Niemand war darauf vorbereitet, Flüchtling zu werden.

Zhadan zeigt die kriegsbedingte Spaltung zwischen „uns“ und „denen“; er ist skeptisch, was das gegenseitige Verstehen betrifft: „Die Sache ist simpel: Ehe du etwas verstehen kannst, musst du etwas wissen. Musst fragen, zuhören, antworten. Wie willst du sonst etwas begreifen? (…) Viel wahrscheinlicher ist, dass das Verstehen scheitert. Dass einer nicht differenziert, nicht zuhört, nicht hinterfragt. Seine Überzeugungen kultiviert. Sein Unwissen sozusagen.“

Nach Lektüre der Gedichte und Notizen ist klar, warum Serhij Zhadan 2022 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Seine Menschlichkeit fordert auch uns heraus: „Niemand war darauf vorbereitet, Flüchtling zu werden, Flüchtling wird man plötzlich und unverhofft, kaum einer ist darauf eingestellt, kaum einer kann sich damit abfinden. Sie verbergen ihre Irritation hinter Tapferkeit und Trauer oder hinter Radikalität und Resignation. Aber die Irritation lässt sich kaum verbergen, sie sitzt in den Augen (…) Die Flüchtlinge, sie haben keinerlei Rechte, ihre Rechte liegen noch in den alten Wohnungen, in den hintersten Schubladen, in den verlassenen Schränken und Anrichten. Selbst wenn sie reden würden – wer würde ihnen zuhören?“

—

Beitragsbild: Max-Josef Schuster, Für die Menschen in der Ukraine, 14. April 2022 (Bild 20 von 37). Pastellstifte, Aquarellfarben, Stempelfarben; ca. 28,5 x 21 cm. (Die 37 Bilder mit Datumsstempel entstanden zwischen 24.02.22 und 24.06.22 als Reaktion auf den großen russischen Angriff auf die Ukraine.)

[1] „Zu viel Schmerz, Blut, Grausamkeit“. Interview mit Serhij Zhadan, DIE ZEIT Nr. 49, 21.11.24, 47

[2] Serhij Zhadan, Chronik des eigenen Atems. 50 und 1 Gedicht. Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe, Berlin 2024

[3] Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, III., in: Ders., Gesammelte Schriften, Band I.2, Frankfurt am Main 1980, 694

[4] Serhij Zhadan, Warum ich nicht im Netz bin. Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe und Esther Kinsky, Berlin 3. Auflage 2022