Nach der Wahl von Donald Trump war es auf dem Campus in Berkeley zu Demonstrationen und Sit-ins gekommen. Jetzt ist es dort ruhig, es herrscht Ratlosigkeit. Ein Bericht von Hildegard Wustmans, die Berkeley im Dezember besuchte, und Andrea Trenkwalder-Egger, Fulbright-Stipendiatin.

Am Tag nach der Wahl bemalte meine junge 16jährige Mitbewohnerin ein Transparent am Küchentisch: „Not my president“ und machte sich damit auf den Weg zu ihrer Highschool. Am gleichen Tag versammelten sich auch unzählige Studierende auf dem Campus. Eine junge Frau gab bekannt, dass jetzt ein Silent Sit in stattfinden würde, um sich mit den Studierenden und ihren Angehörigen, die ohne Aufenthaltsbewilligung sind, zu solidarisieren. Es wurden Flyer verteilt, die über die rechtliche Situation informierten.

„Not my president“

Nach einiger Zeit kam eine Gruppe farbiger Menschen dazu und sie riefen in Sprechchören zum Widerstand auf. Sie skandierten, dass es nicht an der Zeit sei zu schweigen. Es müsse etwas unternommen werden. Sie zogen bald weiter und riefen den schweigenden Menschen „We come back“ zu. Das Sit-in wurde später mit der Aufforderung, sich gegenseitig zu umarmen beendet. Die junge Frau, die mich umarmte erzählte mir, dass ihre Mutter illegal im Land sei und sie große Angst habe, was nun mit ihr geschehen werde.

Nur wenige Wochen später ist von all dem nichts mehr wahrzunehmen.

Nur wenige Wochen später war von all dem nichts mehr auf dem Campus wahrzunehmen. Studierende trafen wir in Seminaren oder der Bibliothek und Empörung und Sorge waren offenkundig vom Alltag überrollt worden. Vorlesungen oder eigens angesetzte Diskussionen zum Thema der US-Wahlen wurden von Professor_innen angeboten und von pensionierten Professor_innen besucht. Immer wieder waren es die gleichen Menschen die wir trafen und nach der zweiten Veranstaltung grüßten wir einander und kamen miteinander ins Gespräch. Sie alle einte der Wunsch verstehen zu wollen, was da passiert war. Uns wurde dabei vor allem deutlich, wie sehr man (auch) in den USA in Enklaven lebt und arbeitet.

Enklaven

In Berkeley haben wir letztlich einen Einblick in eine von vielen Enklaven bekommen. Die Menschen, mit denen wir sprachen, studierten oder hatten alle einen Hochschulabschluss.[1] Fast alle waren Weiße. Die meisten gehören zu den New-York-Times-Leser_innen. Sie recyceln ihren Müll, sie fahren mit der BART (die öffentliche Bahn). Auffallend viele sind an der Ost- oder Westküste aufgewachsen. Einige gehen regelmäßig in eine Kirche. Die meisten bezeichnen sich als spirituell. Viele sind ehrenamtlich aktiv. Wir sprachen mit ratlosen, enttäuschten und verstörten Demokrat_innen, die nach Erklärungen und Argumenten suchten. Auffallend oft war zu hören, dass man die Trump-Wähler_innen nicht kennen würde. Aber zugleich waren die Meinungen über die Trump-Wähler_innen offenkundig: ungebildete, schlecht informierte Männer und Frauen, mit Ressentiments gegen Washington, Schwarze, Intellektuelle, Feministinnen….

„Strangers in their own land“

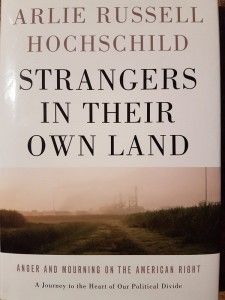

In diesem Zusammenhang war ein Vortrag von Arlie Russell Hochschild zu ihrem Buch „Strangers in their own land“ hochinteressant. Sie hat sich als Soziologin schon vor fünf Jahren nach Louisiana aufgemacht, um mit Menschen zu sprechen, die der Tea Party angehören, denn Louisiana ist in vielerlei Hinsicht extrem, was Schulbildung, Krebsraten und Umweltverschmutzung anbelangt. Es herrscht eine große Skepsis bis Abneigung gegenüber der Regierung vor und zugleich erhält der Bundesstaat 44 % des jährlichen Budgets über besondere Fonds von außen.[2] Arlie Russel Hochschild wollte diesen und anderen Paradoxien auf den Grund gehen. Ihr Forschungsinteresse bestand darin, Einblicke in die Lebenswelten zu bekommen, sie verstehen zu lernen.

Dabei stellte sich für sie sehr bald heraus, dass die Anhänger_innen der Bewegung selbst heterogen sind: einige gehen mehrmals in der Woche zur Kirche, andere kein einziges Mal. Einige haben fünf und mehr Waffen. Einige schließen ihre Waffen in den Waffenschrank ein, andere verwahren sie im Nachtschränkchen auf.[3] Diese Menschen sind lokal verwurzelt, Washington D.C. ist weit weg. Und in all ihrer Heterogenität leben auch sie in einer Enklave. Hochschild beschreibt dies anhand all dessen, was sie in Louisiana nicht vorgefunden hat: die New York Times am Zeitschriftenstand, biologische Produkte im Supermarkt, ausländische Filme im Kino, kleine Autos, Kleidung in kleinen Größen. Menschen, die mit Smartphones im öffentlichen Raum unterwegs sind oder mit dem Computer im Diner sitzen waren eine Seltenheit. Und selbst beim liebsten Haustier des Menschen – dem Hund – zeigten sich die feinen Unterschiede. Labradore gab es nicht, dafür jedoch Pit bulls und Bulldogen.[4]

Die Menschen, mit denen sie sprach fühlen sich als Opfer und in ihren Leistungen und ihrem Stolz verraten. Und dies führt Hochschild zu der Aussage, dass die Tea Party weniger eine politische Gruppierung, sondern vielmehr eine Kultur ist, eine Art und Weise, die Dinge zu sehen und zu fühlen. Genau aus diesem Grund sei es so wichtig, über die Bedeutung von Gefühlen in der Politik nachzudenken und ihnen auch Bedeutung beizumessen. Trump habe es verstanden, diesen Menschen ihren Stolz zurückzugeben. Er habe sie wirklich angesprochen und nicht über sie gesprochen. Vor allem habe er sie nicht belehren wollen. Hochschild hält Trump insofern auch für die Inkarnation eines bis dato verschwiegenen Diskurses und den schmerzhaften Beleg dafür, wie gespalten die USA sind.

…. in Leistungen und Stolz verraten.

Ihre Forderung an die Zuhörer_innen lautete schließlich, nicht in der eigenen Blase zu bleiben und jene außerhalb der Blase zu beleidigen und zu kränken. Ihrer Meinung nach gilt es, die anderen einzuladen, die eigenen Wahrheiten mitzuteilen und sich über das auszutauschen, was für eine/n selbst wichtig ist. Es gibt ihrer Meinung nach eine Wand, die aus Gefühlen besteht (empathy wall) und diese verhindert es, eine andere Person zu verstehen. Diese Wand ist etwas, dass dazu führt, sich fremd und unverstanden zu fühlen und sich bisweilen feindlich gegenüber anderen zu positionieren, die die eigenen Meinungen und Werte nicht teilen.

Wand aus Gefühlen

Eine Überwindung ist nur möglich, wenn eine gemeinsame Basis entdeckt oder erarbeitet wird. Es geht in den USA darum, an Beziehungen zu arbeiten, es bedarf der Fähigkeit, sich mit anderen über die Verschiedenheit hinaus zu verbinden.[5] Dass das anstrengend ist, steht für sie außer Frage, aber es ist zugleich für sie ein Weg ohne Alternative. Ob diese Empfehlungen von Hochschild Umsetzung finden, ist noch nicht klar, Beachtung finden sie allemal.

Sorge und Angst

Was wir aus den Gesprächen mit Menschen in Berkely und San Francisco darüber hinaus festgestellt haben, ist nicht nur Unsicherheit, sondern Sorge und Angst. Bei einem Gottesdienst in der Glide Church in San Francisco sagt ein junger schwarzer Mann, dass er sich fürchtet als homosexueller schwarzer Mann. Und auch er meint, dass Donald Trump nicht sein Präsident sei.

In der Buchhandlung führen wir eine Diskussion über Rechtspopulismus in Europa, Faschismus und über den „Faschisten Trump“. Am 6. Dezember bei einem Lunch mit drei Professoren der Sozialen Arbeit aus Monterey erzählen sie, es solle eine schwarze Liste unliebsamer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben. Auf der Liste sollen sich keine Sozialarbeitswissenschaftler_innen befinden.

All diese Aspekte verstören mehr und mehr. Fassungslosigkeit und Ratlosigkeit brechen sich Bahn, auch bei uns. Was würden wir tun, wenn ein demokratisch gewählter Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin sich gegen die Menschenrechte ausspricht, in 140 Zeichen von der Bettkante aus am Abend oder Morgen die Politik erklärt? Welche Enklaven bilden sich bei uns heraus und wie widersetzen wir uns?

Wir sind jeweils mit vielen Fragen in die USA gereist und stellen fest, die Fragen bleiben und es kommen neue hinzu.

[1] Arlie Russell Hochschild beschreibt ihre Nachbarschaft mit ähnlichen Worten. Vgl. Dies., Strangers in their own land. Anger and mourning on the American Right. A journey to the Heart for Our Political Divide, New York 2016, 10.

[2] Vgl. Dies. 9.

[3] Vgl. Dies. 18.

[4] Vgl. Dies. 19.

[5] Vgl. Dies. 13.

Hildegard Wustmans ist Professorin für Pastoraltheologie an der Katholischen Privatuniversität Linz, Andrea Trenkwalder-Egger ist Professorin für Soziale Arbeit am Management Center Innsbruck und zur Zeit Fulbright Stipendiatin in Berkeley.

Photo: Hildegard Wustmans